本文來自格隆匯專欄:申萬宏源宏觀,作者:屠強、王茂宇、賈東旭、王勝

主要內容

我們充分認同出口對經濟的拉動中長期或逐步減弱,但其中存在兩大結構性機會。

不一樣的美國衰退週期,結構性的我國出口機會:

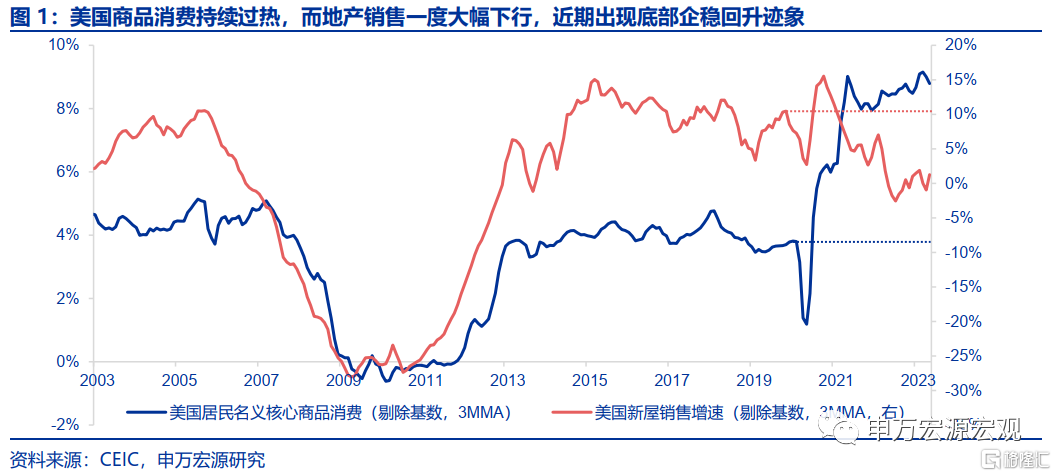

1)本輪美國衰退週期不同以往:房地產與商品消費背離。上一輪美國經濟景氣回落過程(2008年)中,美國房地產與商品消費週期同步,但本次美國地產與商品消費週期背離。主因雖然美聯儲已持續緊縮,但美國財政持續保障居民收入,導致商品消費仍過熱。而美債利率此前持續走高導致美國地產銷售大幅下行。相應的,雖然後續美國商品消費有較大下行壓力,但美債利率回落有望推動已處低位的美國地產銷售改善、今年以來已在發生。

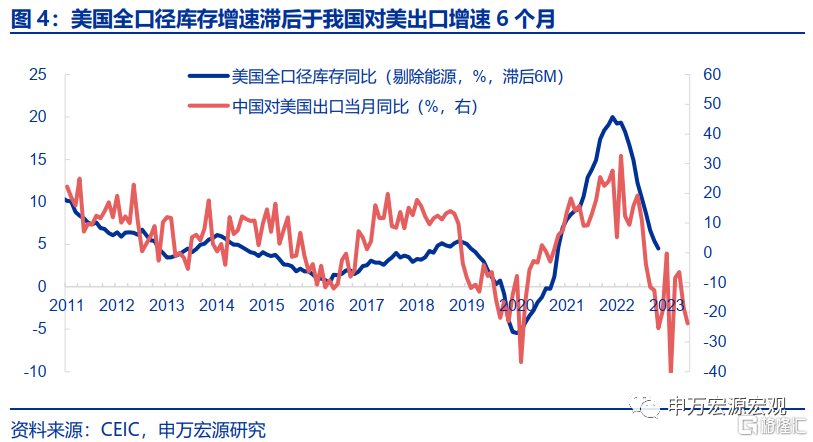

2)分化的美國週期中,出口短期機會在於美國房地產而非工業品補庫。美國工業品庫存是工業品供需匹配後的結果,其滯後於我國對美國出口6個月,而並非領先指標。與此同時,考慮到美國商品消費仍有較大高位回落壓力,美國工業企業補庫動機也難以維繫。

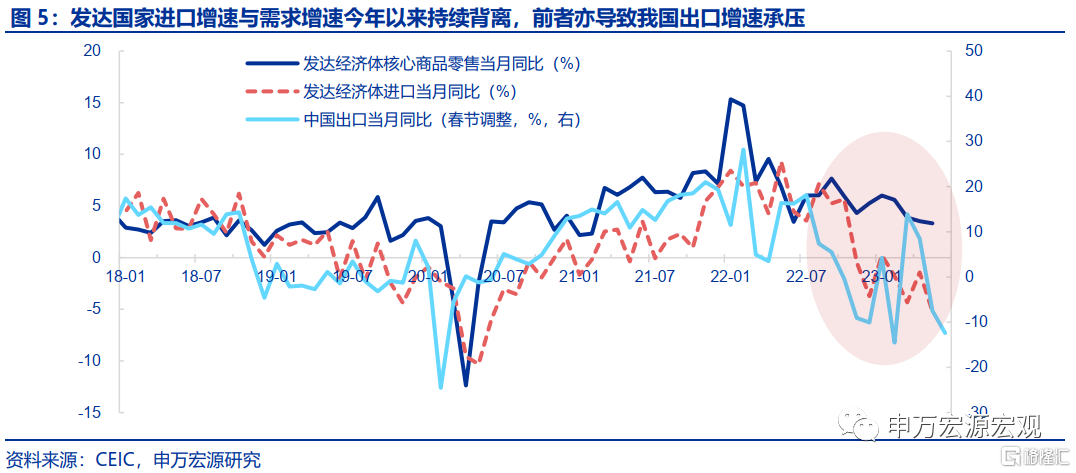

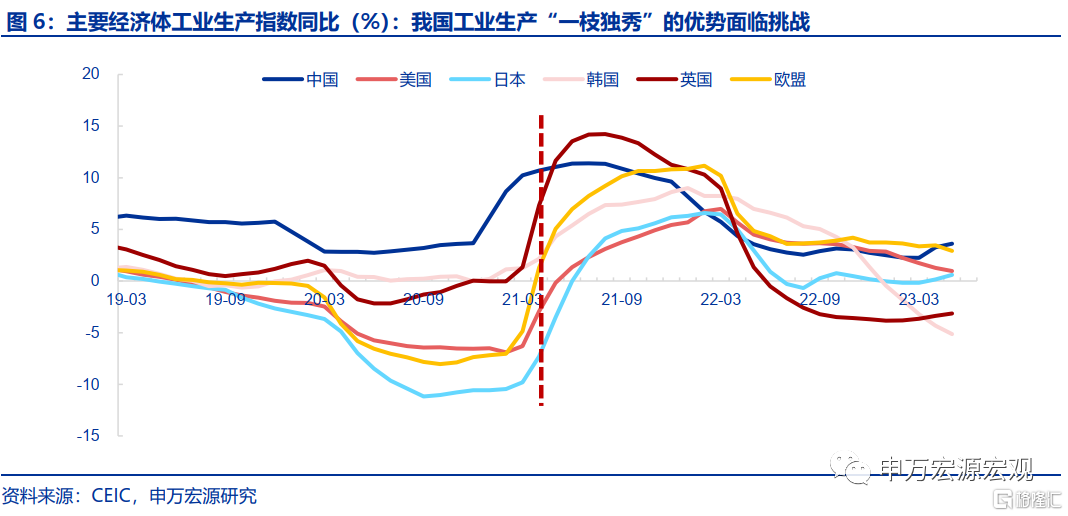

3)全球產業鏈競爭加劇,中長期尋找新出口市場很關鍵。發達國家鼓勵本土製造業發展而降低進口需求,體現為發達國家需求偏強、但進口增速大幅回落,意味着我國出口在發達國家的市場收縮,已形成我國出口的主要下行壓力,發達國家市場更多被本土供給滿足。

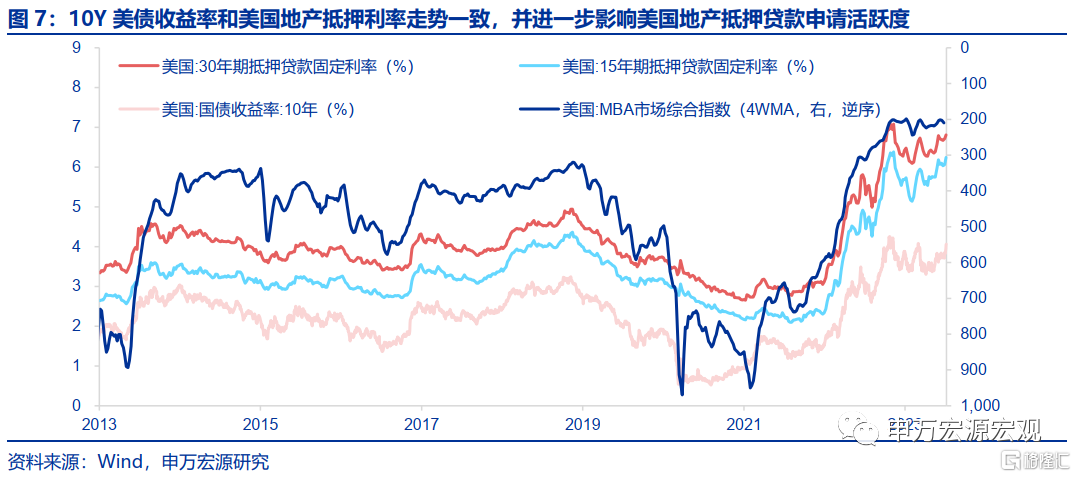

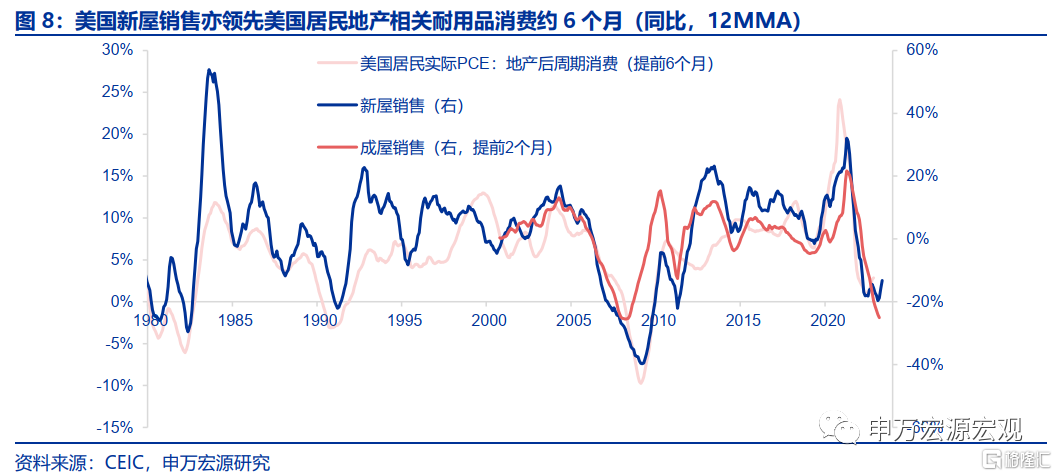

美國地產鏈或存我國出口短期結構性機會。1)美債利率驅動美國地產銷售,後者復甦有望持續。美國地產市場抵押貸款利率由MBS定價決定,兩者受10Y美債利率傳導非常直接。進而影響地產銷售。在年末美聯儲停止加息、居民超額儲蓄消耗完畢後,美債利率下行大方向較確定,也將繼續支撐美國地產銷售。2)美國地產銷售滯後半年拉動地產鏈消費需求。美國新屋銷售雖佔比不高但領先成屋銷售,進而領先美國居民地產後週期商品消費。3)美國地產鏈消費需求同步拉動我國地產鏈出口。美國地產鏈消費品進口主要來自中國,因而美國地產鏈消費將直接傳導至我國出口。數據上也體現為美國地產鏈消費回暖將同步拉動中國對美地產後週期商品出口(傢俱、家電、裝潢)。考慮到今年以來美國新屋銷售數據有所回暖,按半年傳導時滯,或將在下半年拉動我國地產鏈出口。

新興市場內需鏈或是出口中長期新市場來源:

1)全球需求降温將加速新興國家轉變依賴出口的模式。越南為代表的新興經濟體類似於2008年前中國快速工業化階段,但伴隨人均GDP上升、勞動力成本抬升,出口模式面臨挑戰,已有新興經濟體在“去工業化”,而這一輪新興國家出口快速下行加快了這一過程。

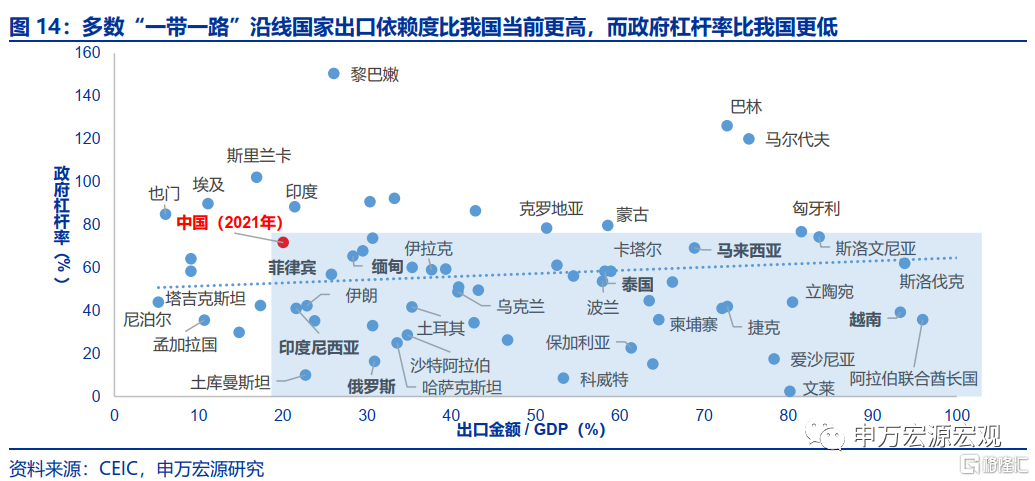

2)參照08年後“中國經驗”轉為投資穩內需概率較大。在出口依賴模式難以為繼的階段,新興國家也需要穩增長,也僅能通過擴內需對抗外需回落,大部分新興國家GDP中資本形成佔比明顯低於我國。而政府債務率也較低、外債整體壓力相對可控,也有較大能力轉向投資拉動,在經濟壓力較大的當下,新興國家政府穩增長重要性優先於防風險。

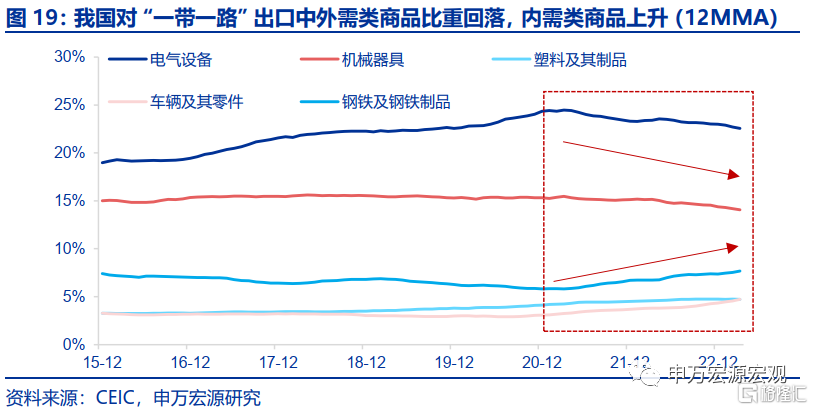

3)新興國家內需鏈商品出口已在改善,包含中長期機會。估算新興經濟體中有較大概率轉向投資拉動模式的國家,潛在增量需求是我國目前出口金額的1.4倍以上。將直接拉動我國出口、同時化解國內產能過剩風險,包括能源、建材、機械設備、汽車、基建服務的對外輸出。實際上,目前我國對“一帶一路”出口商品結構中,已出現滿足發達國家外需商品佔比下滑、而滿足新興國家內需商品佔比提升的現象,投資鏈相關商品提升明顯。

未來在發達國家需求降温、供給競爭導致市場逐步減小的背景下,外循環的增量韌性來源於新興國家發展模式向投資轉型、拉動內需的潛在可能,後者才是出口的“藍海”市場。

風險提示:新興國家經濟政策不確定性,發達國家經貿政策變化。

以下為正文

1. 不一樣的美國衰退週期,結構性的我國出口機會

1.1 本輪美國衰退週期不同以往:房地產與商品消費背離

上一輪美國經濟景氣回落過程(2008年)中,美國房地產與商品消費週期同步,但本次美國地產與商品消費週期背離。美國房地產作為順週期行業,通常和美國經濟週期同步,並且往往在美聯儲加息週期中最先受到衝擊。譬如2008年金融危機時美國地產、商品消費均大幅走弱,而2009年復甦階段房地產與商品消費同向回升。但在2020年疫情後本輪美聯儲加息週期中,卻出現了美國居民商品消費維持過熱,而房地產在經歷一年多的低迷之後卻已經出現復甦跡象,目前美國居民核心商品消費增速仍維持4.2%的較高水平,而美國新屋銷售增速卻由2020年最高52%的水平、一度下行至2022年-17%。

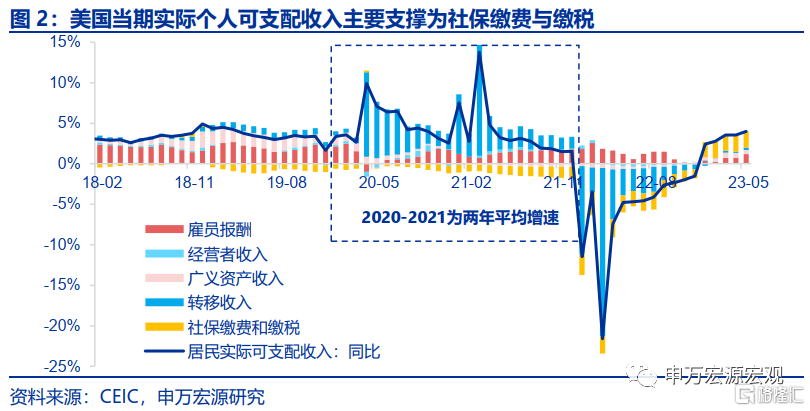

本輪美國衰退週期不同以往,主因雖然美聯儲已持續緊縮,但美國財政持續保障居民收入,導致商品消費仍過熱。美國財政政策呵護居民端表現為兩大抓手。1)超額儲蓄支撐居民消費。2020年疫情爆發之後美國政府連續兩年向美國居民發放了鉅額財政補貼,在停止補貼之後形成了超額儲蓄,使得美聯儲在2022年開始的加息、縮表操作對於消費的影響明顯滯後於歷史規律,目前仍有1.3萬億美國居民超額儲蓄,令居民消費目前仍維持相當程度的強勢。2)2022年下半年後社保繳費、繳税方面調整使得美國居民收入得到支撐。美國居民實際收入增速中來自社保和繳税的貢獻大幅提升,如2023年美國個税扣除標準整體上調約7%(IRS根據通脹調整),這也體現在2022年下半年以來美國財政赤字再度有所擴大。

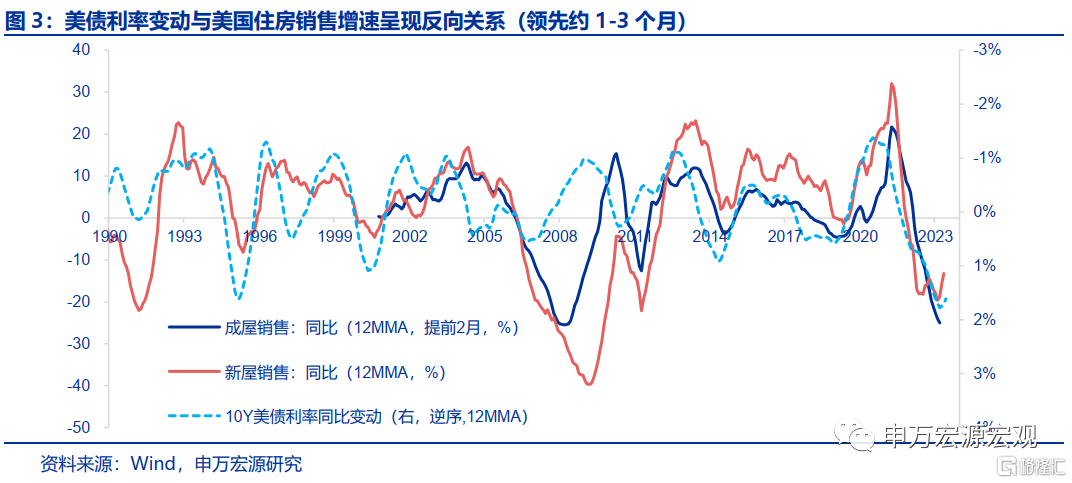

但美債利率此前持續走高,其直接導致抵押貸款利率走高(下文論述傳導機制),進而導致美國地產銷售持續走弱。美債利率2020年整體平均在0.9%附近。但伴隨2021年美聯儲開始放緩擴表,2022年轉向縮表與持續大幅加息,美債利率22Q4一度衝高至4.3%附近,直接導致美國地產銷售大幅走弱。

而伴隨美聯儲放緩加息步伐,以及“硅谷銀行”事件導致美債利率整體有所回落,對今年以來美國地產銷售形成支撐。美國地產銷售回暖實際上也和10Y美債利率變動密切相關。2022年11月以後隨着美聯儲放緩加息步伐,美債利率有所下行。2023年3月SVB事件後10Y美債利率一度跌至3.4%左右的影響,按利率對地產需求的影響時滯,共同傳導至23Q2美國新屋銷售回暖。

雖然在美國居民超額儲蓄消耗完畢後,美國商品消費週期將大幅走弱,但目前美國地產銷售處於低位,而美國經濟下行導致的美債利率回落或對地產銷售形成正向支撐,這也意味着後續美國衰退週期中,商品消費向下、地產銷售向上的分化會繼續演繹,與歷史週期不同。我國出口雖然整體承壓、但具備結構性機會。

1.2 分化的美國週期中,出口短期機會在於美國房地產而非工業品補庫

美國工業品庫存是工業品供需匹配後的結果,其滯後於我國對美國出口,而並非領先指標。市場一度形成美國去庫存週期或加快我國出口增速回落、而在補庫階段會拉動我國出口的預期,近期對於消費電子等美國工業品低庫存可能產生未來我國出口機會的討論不少。但從實際數據上來看,美國全口徑庫存(製造業+批發零售業,剔除能源)增速滯後於我國對美出口增速6個月,主因美國庫存是工業品供給(我國出口提供給美國)和需求匹配的結果,而非領先指標。因此,未來我國出口的結構性機會並非來自美國工業品庫存週期的變化。

與此同時,考慮到美國商品消費仍相對疫情前過熱,而當超額儲蓄消耗完畢後,商品消費衰退週期中美國工業企業補庫動機也難以維繫。

1.3 全球產業鏈競爭加劇,中長期尋找新出口市場很關鍵

全球產業鏈競爭加劇,發達國家鼓勵本土製造業發展而降低進口需求,同步體現為發達國家需求偏強、但進口增速大幅回落。過去幾年中表徵發達國家消費需求的核心商品零售增速與其進口增速方向上基本匹配,自22Q4以來卻出現發達國家需求偏強(維持3%正增長)、但進口增速大幅走低(-5.2%)的特徵。22Q4尚可以我國第一輪疫情衝擊供給、影響對發達國家商品供應的邏輯來解釋,但我國工業生產已經從第二輪疫情中走出的背景下,發達國家進口與消費卻繼續背離,是更值得關注的現象。這或反映本輪全球產業鏈競爭加劇的影響,無論是“逆全球化”等貿易保護主義、美國“製造業迴流”(近兩年美國製造業投資相當強勁),還是近期歐洲議會通過《芯片法案》,都標誌着發達國家也開始強化本土製造業升級與科技競爭,進而導致進口增速出現“逆需求”式走弱。

發達國家進口增速下降意味着我國出口在發達國家的市場收縮,今年以來形成我國出口的主要下行壓力,發達國家市場更多被本土供給滿足。美國居民1.3萬億超額儲蓄仍保障發達國家消費需求,後者不會成為年內壓制我國出口的來源。但發達國家更鼓勵本土製造業發展、而降低進口需求的情況,導致我國在發達國家的出口市場份額明顯收縮,在發達國家進口增速大幅下行的過程中,我國出口增速也出現對應明顯回落,6月出口當月同比(美元計價)大幅回落4.9pct至-12.4%,數據結構上也呈現供給競爭最激烈的高端製造領域、對發達國家出口增速雙雙大幅下行的情況。

2.美國地產鏈或存我國出口短期結構性機會

2.1 美債利率驅動美國地產銷售,後者復甦有望持續

我們在《如何理解美國住房市場回暖?-美國地產框架》中已對美國地產此輪復甦的持續性,對經濟影響進行了詳細分析,我們在此進一步廓清美債利率至美國地產市場利率的傳導機制。

美國地產市場抵押貸款利率由MBS定價決定,兩者受10Y美債利率傳導非常直接。對於美國固定收益投資者來説,所有此類資產,如MBS、CD、貨幣市場基金均受到美國國債利率的影響,特別是對於MBS來説,在投資者眼裏和美債是類似的安全資產。在充分套利的假設下,美債和MBS利率之間通常僅存在一個較為穩定的利差,這一利差明顯受到美聯儲QE、QT的影響,如疫情之後美聯儲開啟大規模QE購買MBS的期間,美國抵押貸款利率和10年期美債利率之間的利差被縮小。

進一步看,美國地產市場抵押貸款利率的波動又決定抵押貸款申請熱度,以及利率影響住房信貸需求,因而美國地產銷售也與美債利率、地產抵押貸款利率息息相關,從歷史規律來看,10Y美債利率同比變動領先美國新屋銷售約1-3個月。所以此輪4、5月美國新屋銷售的大幅反彈,大概率是受到今年一季度SVB事件後10Y美債利率一度跌至3.4%左右的影響,而去年12月美國新屋銷售初步出現止跌反彈的跡象,則是受到去年年末美聯儲放緩加息步伐、美債利率回落的影響。

美國地產銷售復甦可否持續直接繫於美債利率會否明顯回落,在年末美聯儲停止加息、居民超額儲蓄消耗完畢後,美債利率下行的大方向較為確定,也將繼續支撐美國地產銷售,與商品消費週期背離。結合上文兩段,可見美國地產銷售復甦能否持續,實際上取決於美國10Y國債利率未來的走勢。我們認為,年末隨着美聯儲停止加息、美國通脹逐步放緩,10Y美債利率大概率將回落至3.5%左右甚至以下的水平。而明年隨着居民超額儲蓄耗盡,美國經濟進一步放緩,明年美債利率大概率也將趨勢性走低,從而美國地產銷售走勢向上是具備相當確定性的。值得注意的是,由於5、6月10Y美債利率走勢較強,再度突破4%,可能小幅影響三季度美國地產銷售恢復節奏,但並不會改變其向上復甦的大趨勢。

2.2 美國地產銷售滯後半年拉動地產鏈消費需求

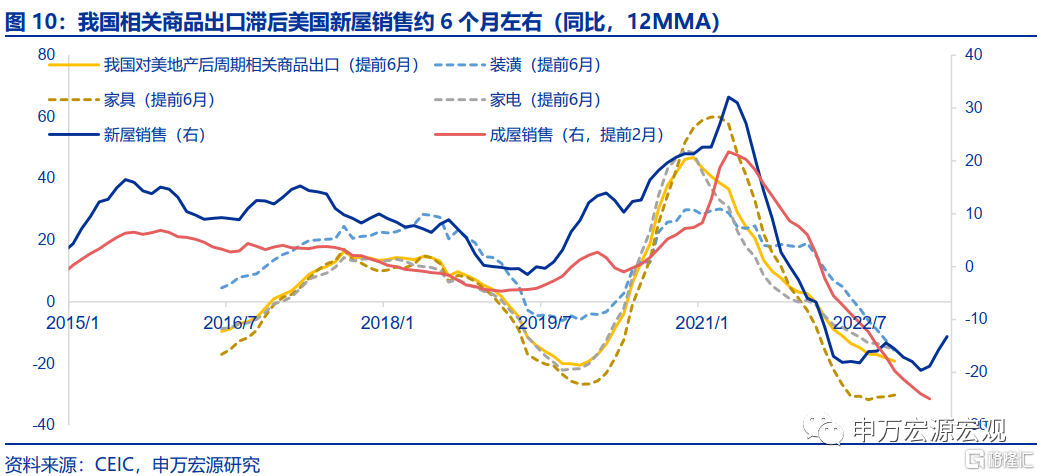

美國新屋銷售雖佔比不高但領先成屋銷售,進而領先美國居民地產後週期商品消費。雖然美國新屋銷售在整體地產銷售中只有10%左右的佔比,且75%是期房,但新屋銷售是美國房地產景氣的重要領先指標,數據上也呈現為新房銷售領先成屋銷售,後者進而產生地產後週期消費需求。從數據來看,美國新屋銷售領先地產鏈消費半年左右。

2.3 美國地產鏈消費需求同步拉動我國地產鏈出口

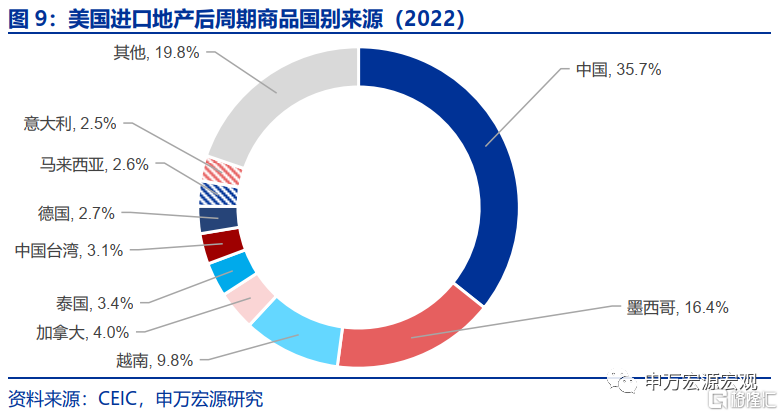

美國地產鏈消費品進口主要來自中國,因而美國地產鏈消費將直接傳導至我國出口。美國從全球進口地產後週期商品中有高達35.7%來自中國,且16.4%的墨西哥和4%的加拿大很可能承擔了我國對美出口的“轉口貿易”,實際上美國對我國地產後週期商品進口依賴度可能更大。

數據上也體現為美國地產鏈消費回暖將同步拉動中國對美地產後週期商品出口(傢俱、家電、裝潢)。除2020年年初新冠疫情爆發對我國供給衝擊的時間段外,我國對美地產後週期商品出口與美國新屋銷售整體呈現出半年左右的時滯關係,與美國新屋銷售與美國居民地產後週期商品消費時滯關係相同。

考慮到今年以來美國新屋銷售數據有所回暖,按半年傳導時滯,或將在下半年拉動我國地產鏈出口。

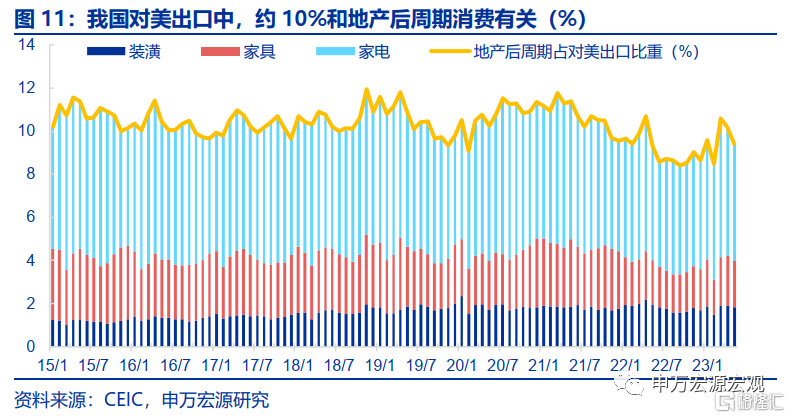

地產鏈商品出口在我國整體出口中佔比不大,但對美出口中較為集中,存在短期結構性機會。我國對全球地產後週期商品出口中約21.6%去往美國,2015年1月至2023年5月,地產後週期商品佔我國對美出口規模的10.3%。其中,家電佔比最高,2015年以來平均達到6.1%,其次是傢俱為2.6%,最後是建築裝潢為1.6%左右。

3.新興市場內需鏈或是出口中長期新市場來源

3.1 全球需求降温將加速新興國家轉變依賴出口的模式

越南為代表的新興經濟體類似於2008年前中國快速工業化階段,出口依賴度明顯高於我國當前。在全球貿易紅利階段,我國經濟在2008年前高度依賴出口拉動,也相應驅動了我國的快速工業化、城鎮化進程。但2008年金融危機打破了這一正向循環,在發達國家引領全球需求降温趨勢中,出口拉動模式“獨木難支”,為穩定國內增長,我國經濟發展轉向基建地產,加之勞動力成本抬升、外部遏制等國際形勢變化,部分工業產能遷出,由越南為代表的新興經濟體開始逐步承接發達國家需求,數據上也表現為越南出口占GDP的比例快速提升,由2008年70%快速提升至2021年93%,也相應驅動越南工業化提速,同期由19%左右提升至目前24%。目前新興經濟體(尤其是“一帶一路”沿線國家)出口依賴度比我國當時更高,譬如越南(94%)、馬來西亞(69%)、泰國(58%)等等。

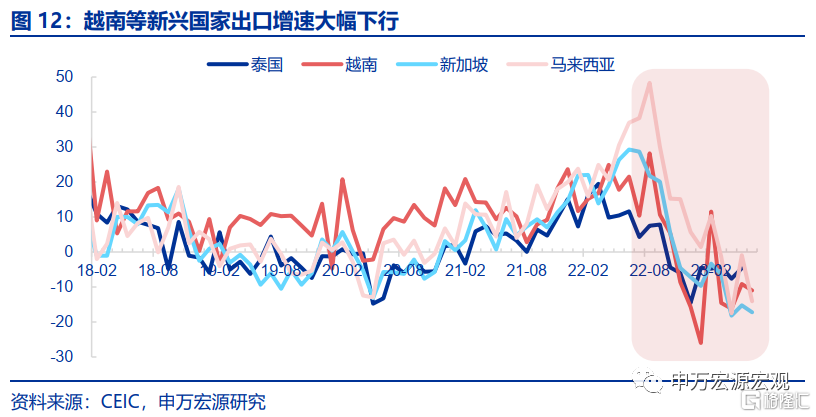

但伴隨人均GDP上升,勞動力成本抬升,出口拉動工業化的模式面臨挑戰,已有新興經濟體在“去工業化”,而這一輪新興國家出口快速下行加快了這一過程。越南近年來工業化加快,主因人均GDP仍處於4000美元以下的較低水平,其他國家如馬來西亞、泰國等在此階段均經歷快速工業化進程,但在人均GDP達到6000美元之後,受勞動力成本的抬升,以及經濟體量增加後出口邊際拉動效應遞減等影響,馬來西亞、泰國等新興經濟體都逐步進入“去工業化”時代,這也意味着新興經濟體早晚都會遇到需要逐步擺脱出口依賴模式的階段。而短期來看,伴隨消費電子景氣度下行、發達國家產業鏈競爭加劇降低進口,目前越南等新興國家出口已進入-10%的較深跌幅區間,這還僅是疫情相關商品佔比提升的替代效應相應扭轉的影響。若美國超額儲蓄消耗完畢後消費也開始大幅走弱,收入效應導致的外需進一步下行對新興國家將形成更直接的衝擊。

3.2 參照08年後“中國經驗”轉為投資穩內需概率較大

在出口依賴模式難以為繼的階段,新興國家也需要穩增長,僅能通過擴內需對抗外需回落,為數不多能參考的也即2008年後擴投資穩內需的“中國經驗”。在發達國家需求趨勢性降温的背景下,不僅我國需要穩增長,比我們更依賴出口的新興國家更需要穩定國內增長,更多聚焦穩定國內需求,考慮到消費是內生性宏觀經濟的滯後變量,該類國家為數不多能參考的也即2008年後擴投資穩內需的中國經驗。目前新興國家出口佔GDP比例顯著高於2007年中國,而投資佔GDP的比例顯著低於發力投資前的中國,新興國家向投資驅動模式轉變有充分基礎。

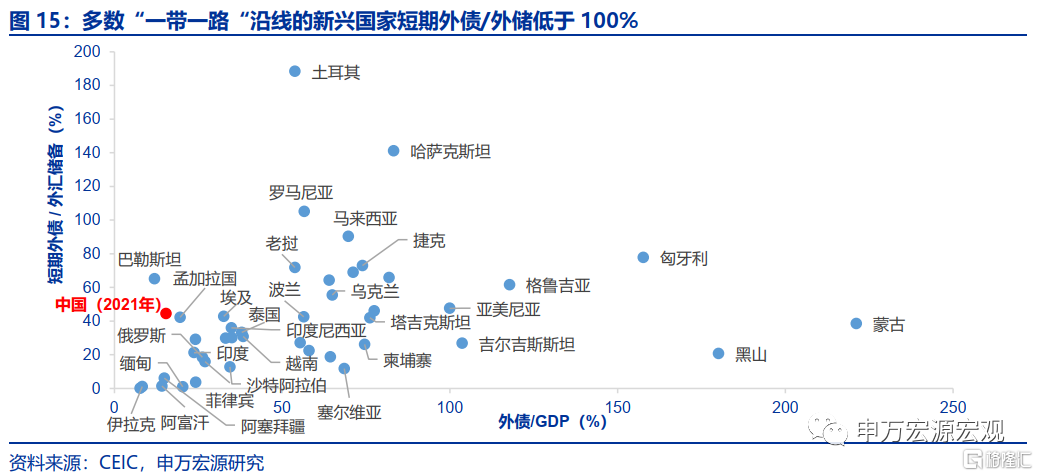

而從目前新興國家政府債務率、外債情況來看,新興國家仍有較大能力轉向投資拉動,在經濟壓力較大的當下,穩增長重要性優先於防風險。我們在此前專題報吿《新興國家轉型與我國出口潛在韌性——外循環“破局”系列之四》中指出,多數出口占GDP比例高於我國的“一帶一路”沿線新興國家,政府槓桿率也低於我國當前水平,財政有空間加槓桿擴投資。而在風險約束方面,“一帶一路”沿線新興國家資本賬户總體較我國更為開放,貨幣寬鬆+財政加碼可能引發外部均衡無法持續(國際收支危機),或約束投資擴張的力度。但目前大部分新興國家外債/GDP比例較低,且“一帶一路”沿線新興國家短期外債/外儲大部分平均僅在40%附近,明顯低於國際公認的安全線(100%)以內。因此雖然向投資轉型可能導致本幣貶值、資金流出壓力,但相對可控,且考慮到目前新興國家出口大幅下行後國內經濟壓力極大,穩增長的重要性明顯優於防風險。

3.3 新興國家內需鏈商品出口已在改善,包含中長期機會

估算新興經濟體中有較大概率轉向投資拉動模式的國家,潛在增量需求是我國目前出口金額的1.4倍以上。我們從必要性(出口佔GDP比例>中國,20%)、可行性(政府槓桿率<70%)、可持續性(短期外債/外儲<70%)三個維度出發,篩選出新興經濟體中有較大概率轉向投資拉動模式的國家,有32個,實際GDP規模為8.9萬億美元,考慮到我國龐大體量GDP較多是消費投資等內需拉動,若討論出口增速,直接用GDP規模比值並不科學,而應該選取出口所對應外需與出口的比值,而在新興經濟體轉向投資拉動模式的可能下,新興經濟體GDP中資本形成佔比有望從目前25.6%提升至最高50%附近(2011年中國最高47%),即使以目前新興經濟體GDP體量估算,也將產生4.4萬億美元的工業品需求,是目前我國貨物出口金額的1.4倍。若考慮新興經濟體消費內需對我國出口的拉動、這一佔比將更大。

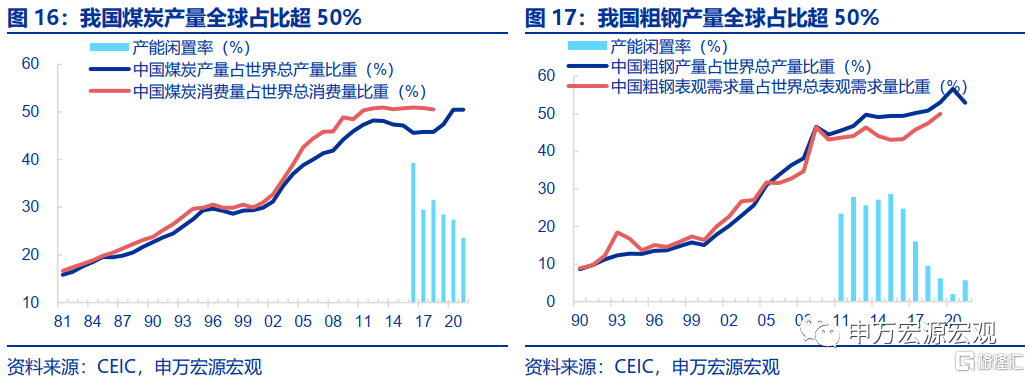

我國是能源、建材的最主要供應國,新興國家轉型投資將直接拉動我國出口、同時化解國內產能過剩風險,包括能源、建材、機械設備、汽車、基建服務的對外輸出。我國擁有全世界產量最多的煤炭與建材,機械設備產能充足,新興經濟體轉向投資拉動模式後絕大部分進口需求將由我國承接,加之內需提升後對我國汽車等製成品需求,因而潛在的外貿需求是巨大的。目前越南鋼材進口中已有近50%來自中國。與此同時,新興國家投資轉型除了拉動我國能源、建材、機械設備的出口以外,同時還能化解國內傳統行業產能過剩的風險。還能為我國基建服務對外輸出提供可能,目前我國對外工程投資中“一帶一路”沿線國家佔比明顯提升,東盟國家提升明顯,也主要以能源、交通、地產為主。

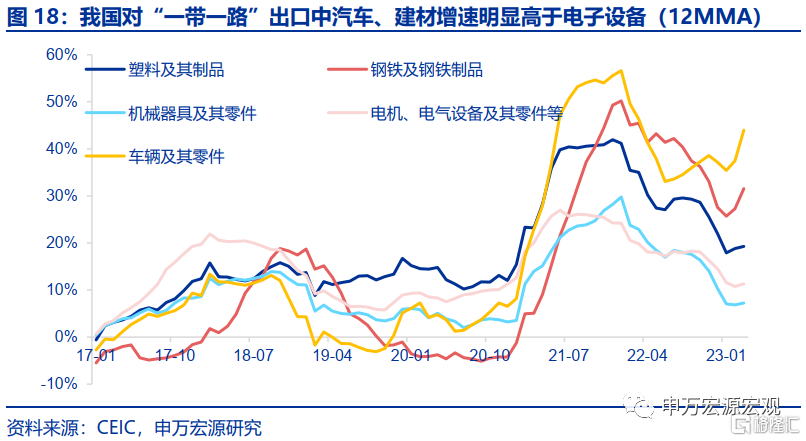

實際上,目前我國對“一帶一路”出口商品結構中,汽車、建材增速明顯高於電子設備等加工貿易商品,也即滿足發達國家外需商品佔比下滑、而滿足新興國家內需商品佔比提升。2020年之前,我國對“一帶一路”沿線國家出口中,滿足發達國家需求的電氣設備類佔比持續提升,與發達國家經濟順週期。但自2020年以來,我國對“一帶一路”沿線國家出口中,滿足發達國家外需商品佔比在下滑,而滿足新興國家內需商品佔比在提升,已呈現出“逆外需”屬性。其中滿足消費內需的車輛零部件、和滿足投資內需的建材類商品(鋼鐵、塑料)出口佔比均出現提升,後者提升幅度更大(由2021年9.9%提升至2023年12.4%)。

因此,在發達國家需求降温趨勢疊加發達國家產業鏈競爭加劇背景下,發達國家市場逐步減小,外循環的增量韌性來源於新興國家發展模式向投資轉型的潛在可能,後者才是出口的“藍海”市場。尤其是“一帶一路”沿線國家出口佔比、商品結構中內需佔比均在提升,利於優化國內供需結構,化解產能過剩風險,新一輪工業化也能形成“城鎮化再度提速、人口流動更平衡緩解金融風險”等效果,真正做到“雙循環”相互促進的優良格局。

風險提示:新興國家政策不確定性,國際形勢變化。

注:本文節選自申萬宏源宏觀研究報吿《出口短期與中期的兩大結構性機會——外循環“破局”系列之五》,報吿分析師:屠強、王茂宇、賈東旭、王勝