8月18日,商务部官网发布《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准(征求意见稿),就此公开征求意见。其中提出,当直播主体存在虚假宣传、掺杂掺假、以次充好、伪造产品的产地或冒用他人厂名厂址、假冒商标专利等侵害消费者合法权益行为时,应采取必要措施维护消费者权益,并对直播主体实施相应的处罚。

此外,还规定直播营销平台应具备的资质和经营条件主要包括但不限于:取得《增值电信业务经营许可证》及直播营销产品或服务所需的相关行政许可,并公开明示从事电子商务经营活动的相关资质;具有将营销和交易过程相关数据进行存储与备份、维护直播营销信息安全的技术能力以及与其相匹配的资质;具备与经营规模相适应的直播内容管理的专业人员。

以下为商务部官网全文:

公开征求《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准(征求意见稿)意见

根据《商务部办公厅关于下达2020年流通行业标准计划项目的通知》,中国标准化研究院组织完成了《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准征求意见稿,现公开征求意见。如有意见请填写《意见反馈表》,并于2021年9月2日前将意见以电子邮件形式反馈给中国标准化研究院。

联系人:中国标准化研究院 刘贺 章建方

联系电话:010-5881636 010-58811613

电子邮箱:liuhe@cnis.ac.cn;zhangjf@cnis.ac.cn

附件:1.《直播电子商务平台管理与服务规范》(征求意见稿).doc

2.《直播电子商务平台管理与服务规范》(征求意见稿)编制说明.docx

3.意见反馈表.wps

以下为《直播电子商务平台管理与服务规范》(征求意见稿):

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由************提出并归口。

本文件由************负责具体技术内容的解释。

本文件起草单位:

本文件主要起草人:

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——本文件为首次发布。

引言

随着视频技术在电子商务中的广泛应用,电子商务产品或服务信息发布逐渐从图文形式发展到视频和直播形式,商家逐渐通过直播与消费者进行实时互动,直播日益成为电子商务的一种重要方式。

近年来,国家相关机构和行业协会出台了一系列的直播相关政策文件。本文件制定的目的是引导和促进电子商务平台经营者依法履行主体责任并营造良好的电子商务消费环境,以落实国家相关行政规范性文件,进一步规范和促进直播电子商务发展。

直播电子商务平台管理与服务规范

1 范围

本文件描述了直播电子商务生态体系,规定了直播营销平台、直播主体(即直播间运营者)和电子商务交易平台等角色在直播电子商务中的管理和服务相关要求。

本文件适用于基于互联网的、采用网络直播方式销售产品或提供服务的各类电子商务平台。

本文件不适用于跨境直播电子商务平台。

注:本文件中的产品和服务不包括金融、医疗、新闻、文化等产品或服务。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 27922 产品售后服务评价体系

GB/T 31524 电子商务平台运营与技术规范

GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 35409 电子商务平台商家入驻审核规范

GB/T 35411 电子商务平台信息展示要求

GB/T 36313 电子商务供应商评价准则 优质服务商

GB/T 36315 电子商务供应商评价准则 在线销售商

GB/T 37401 电子商务平台服务保障技术要求

GB/T 39570 电子商务交易产品图像展示要求

SB/T 11052 电子商务售后服务评价准则

ISO 22059 消费者保证/保障指南(Guidelines on consumer warranties/guarantees)

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

直播 live-streaming

基于互联网的,将现场事件的发生和进程,通过实时视频、音频等方式或多种方式相结合的形式向公众或消费者持续发布的活动。

3.2

电子商务 e-commerce

通过互联网等信息网络销售产品或者提供服务的经营活动。

[来源:GB/T 35408-2017,2.1.1,有修改]

3.3

直播营销平台 live-streaming marketing platform

通过开放直播主体入驻功能,为直播主体采用直播方式宣传、介绍或推广产品或服务等活动提供直播技术服务的信息网络系统。

注:通过自建网站等方式进行直播营销活动的,该网站也视为直播营销平台。

3.4

电子商务交易平台 e-commerce transaction platform

在电子商务活动中为交易双方或多方提供虚拟经营场所、信息发布、数据处理、资金支付等一项或多项服务,并实现交易撮合目的的信息网络系统。

[来源:GB/T 38652-2020,2.2,有修改]

3.5

直播电子商务 live-streaming e-commerce

通过直播方式销售产品或提供服务的一种电子商务经营活动模式。

3.6

直播电子商务平台 live-streaming e-commerce platform

通过直播方式销售产品或提供服务的,并实现产品或服务交易的信息网络系统。

注1:直播电子商务平台是网络交易平台或电子商务平台的一种类型或形式,包括直播营销和交易完成的相关活动。

注2:依据实际电子商务商业模式,直播营销平台和电子商务交易平台可以同属于同一电子商务平台,也可以属于不同的电子商务平台。

3.7

入驻 entry

相关机构(如商家、直播主体)和个人为促进和开展产品或服务交易而登记进入电子商务平台的行为。

[来源:GB/T 35409-2017,3.1,有修改]

3.8

直播间 live-streaming room

主播在直播介绍产品或服务等活动时直接呈现给消费者的场景或所利用的频道。

3.9

直播营销人员服务机构 Service organization for live-streaming marketing staff

与主播签约合作,并对主播等直播营销人员进行培训,围绕主播或机构账号进行内容策划、制作、运营、推广等孵化,对直播产品或服务进行筛选并开展直播营销服务的机构。

注:直播营销人员服务机构包括MCN (Multi-Channel Network organization,多渠道网络服务内容提供商)机构,它也可由商家自建。

3.10

直播营销人员 live-streaming marketing staff

采用网络直播的方式,从事商品或服务的策划、推广、销售以及客户管理等相关工作的人员。

3.11

直播主体 legal entity of live-streaming

直播间运营者 operator of live-streaming room

在直播营销平台上注册直播账号或通过自建网站等其他网络服务,开设直播间从事直播电子商务相关活动的个人、法人或其他组织。

3.12

供应商 supplier

直接向商家提供产品及相应服务的企业及其分支机构或个体工商户,包括制造商、经销商和其他中介商。

[来源:GB/T 30698-2014, 3.1.3,有修改]

3.13

商家 merchant

通过电子商务平台、自建网站、其他网络服务等信息网络从事销售商品或提供服务的经营活动且依法办理市场主体登记的企业或个人。

[来源:GB/T 38652-2020, 4.6,有修改]

4直播电子商务业务生态体系

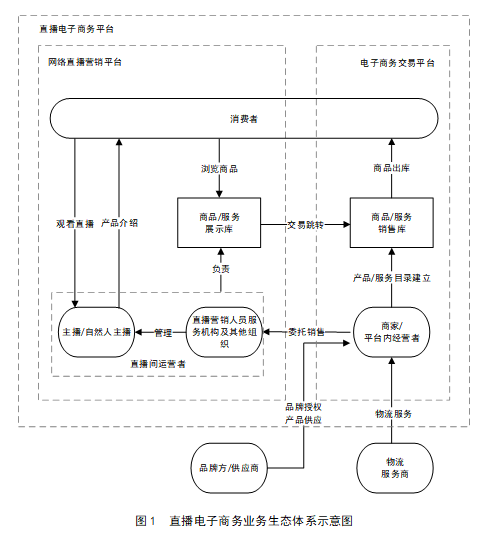

直播电子商务业务生态体系主要涉及直播营销平台、电子商务交易平台、直播营销人员服务机构、主播、消费者(用户)、商家(平台内经营者)和相关服务提供商(如物流服务商、品牌方)等。直播电子商务业务生态体系如图1所示,其中:

a) 直播营销平台为直播主体采用直播方式介绍或推广产品或服务等活动提供直播技术服务。当直播营销、产品或服务交易在不同的平台实现时,此时,直播营销平台通常将直播产品或服务的销售导流跳转到电子商务交易平台,且在交易平台达成商品或服务交易的相关活动;

b) 电子商务交易平台主要实现产品或服务的交易,并提供必要的物流配送和售后服务等信息;

c) 直播营销人员服务机构与主播签约合作,对直播产品或服务进行筛选并开展直播营销服务;

d) 直播营销人员包括直播商品或服务的策划、推广、销售以及客户管理等相关人员。主播是在直播营销平台上对消费者介绍和宣传产品或服务,引导消费者购买产品或服务的直播营销核心人员;

注1:主播可以是自然人身份直接入驻直播营销平台;也可以与直播营销人员服务机构签约合作开展直播营销活动,此时直播主体则为直播营销人员服务机构。

e) 直播主体即直播间运营者。直播间运营者账号通常是主播账号,也可以是直播营销人员服务机构等法人或其他组织的账号;

f) 主播是通过直播方式,直接面向消费者介绍产品或服务信息、与消费者互动并引导消费者购买产品或服务的主要营销或销售人员;

注2:当主播为虚拟主播时,虚拟主播履行实际直播主体功能,虚拟主播账号为直播主体账号。

g) 品牌方是产品或服务品牌的所有者或拥有者,必要时商家需拥有品牌方授权;

注3:品牌方也可作为商家(平台内经营者)进行销售。

h) 供应商根据国家对产品质量的相关法规和标准,负责产品供应并保障产品质量;

i) 物流服务商为直播电子商务交易活动提供产品仓储、运输、配送等物流服务;

j) 消费者即购买产品或服务的最终用户的公众个人成员。

5直播营销平台

5.1资质和经营条件

应具备的资质和经营条件主要包括但不限于:

a) 取得《增值电信业务经营许可证》及直播营销产品或服务所需的相关行政许可,并公开明示从事电子商务经营活动的相关资质;

b) 具有将营销和交易过程相关数据进行存储与备份、维护直播营销信息安全的技术能力以及与其相匹配的资质;

c) 具备与经营规模相适应的直播内容管理的专业人员。

5.2基本要求

5.2.1应具备与直播相匹配的软硬件环境的技术和服务能力,主要包括提供网络经营场所(直播网络)、直播内容服务(包括主播和消费者的实时互动)、产品或服务的信息发布(包括产品或服务的图文和视频展示)、投诉和纠纷处理、消费者权益保护、数据备份、直播内容安全管理等。

5.2.2 应以显著方式对直播营销的产品或者服务及其实际经营主体等信息进行展示,或者提供上述信息的链接标识;应制定直播营销限禁售商品和服务目录,宜在适当位置对禁止和限制直播营销的产品或服务目录进行公示,不应发布国家明令禁止发布的产品或服务信息;国家禁止和限制发布的产品信息参见附录A。

5.2.3应制定和公开直播营销管理规则,并对直播过程进行监测,与社会各相关机构合作共同完善平台生态治理。

5.2.4应采取有效的管理和技术手段,保护各参与方的隐私信息、商业秘密等。

5.2.5宜采取适当技术识别或预防虚假营销数据。

5.2.6应建立直播主体入驻审核和注销、消费者权益保护、未成年人保护、个人信息保护、知识产权保护、投诉和纠纷处理等机制,及时回应或处理消费者的咨询、投诉和举报。

5.2.7应协助相关执法部门查处侵权假冒等违法违规行为。

5.2.8应对直播间进行场景审核、内容监测和信息安全管理。

5.3管理要求

5.3.1直播主体入驻及退出

直播主体入驻及退出的主要管理要求如下:

a) 应建立直播主体入驻资质核验机制,对直播主体进行实名登记和资质审核,宜与相关行业协会、行政部门等共享或交换直播主体的行政处罚等相关信息,直播主体信息发生变动时,应及时进行更新;

b) 应建立直播主体的黑名单制度和退出机制,在直播主体发生违反法律法规或直播营销平台规则等情形时,应采取警示提醒、限流或暂停其直播服务等不同措施,将严重违法违规或造成恶劣社会影响的直播主体列入黑名单,必要时应注销其账号。

5.3.2产品或服务信息审核

应与直播营销人员服务机构、商家和交易平台等共同建立产品或服务信息发布审核机制,以客观、真实为原则,对直播营销产品或服务的基本信息(如质量、商标、品牌以及相关行业许可等)进行审核,规范产品或服务信息发布;直播间发布的产品或服务与实际销售的产品或服务(或与消费者收到的产品或服务)应一致。

5.3.3直播营销管理和服务

直播营销管理和服务的相关要求主要包括:

a) 直播营销活动应合法合规,不应有虚假或夸大宣传、虚假交易等不当行为;

b) 应建立主播等直播营销人员的真实身份动态核验机制,并对直播间进行动态管理,对直播间的营销互动内容进行审核或巡检;

c) 应与商家、直播营销人员服务机构、主播和交易平台等明确各自在产品或服务的信息发布、销售等过程中的权利、义务和管理责任等;

d) 直播过程中应对用户的评论内容进行审核,及时清理违规内容,并设置违法违规举报通道,对用户在使用直播服务期间的言论进行规范管理;

e) 当直播主体存在虚假宣传、掺杂掺假、以次充好、伪造产品的产地或冒用他人厂名厂址、假冒商标专利等侵害消费者合法权益行为时,应采取必要措施维护消费者权益,并对直播主体实施相应的处罚;

f) 宜提供直播营销活动回看功能,并采用适当技术以保障直播记录信息的真实和完整,且直播过程视频信息和文本信息保存时间应自直播结束之日起不少于3年,其他直播内容保存应不少于60日,直播营销活动的回看功能宜对消费者开放;

g) 结合直播营销、交易以及售后服务等活动,应对直播营销人员服务机构、主播以及商家等建立信用评价体系,信用评价信息宜在平台进行公示,或不同直播营销平台、行业协会以及相关监管机构之间进行共享;

h) 应建立直播营销风险识别和应急处置机制,宜采取适宜的技术和管理方法及时发现违法违规信息,并及时采取相应的处置措施。

5.3.4用户管理

用户管理要求主要包括:

a) 应建立用户身份实名注册机制;

注:真实身份注册,平台前端显示可以不实名。

b) 应引导用户遵守平台规则和国家相关行为规范,规范其在直播间的言论,文明礼貌参与直播互动活动。

5.4直播主体账号管理

直播主体账号管理主要包括:

a) 宜对主播资质资格设置相应的准入门槛或条件;

b) 应对主播真实身份信息进行认证,宜对主播账号名称和头像等进行规范化管理;

c) 应对直播营销人员服务机构等法人或其他组织的身份、资质和经营范围等信息的真实性、有效性进行认证或核查;

d) 应对打赏主播的行为进行规范,并根据直播产品或服务的行业范围(或直播类型)、主播内容供给导向、付费模型、主播行为、用户年龄等对主播账号进行分级分类管理,对涉及违法违规的直播账号应根据其影响或危害程度进行暂停直播或封禁等处罚;

e) 应建立主播等信用评价体系,根据信用情况确定的服务范围及功能,宜对主播账号信用情况进行相应的公示。

5.5消费者权益保护

5.5.1消费者隐私保护

消费者隐私保护主要包括:

a) 应在平台显著位置提示消费者交易信息保密原则和内容,包括但不限于消费者个人信息、信息获取渠道、保密方式、信息使用目的、信息使用范围等;

b) 应建立消费者个人信息及隐私保护相关机制,消费者个人信息的收集、存储、使用、处理、披露、安全处置等应遵循GB/T 35273的相关规定。

5.5.2交易及售后服务

交易及售后服务要求主要包括:

a) 与交易平台共同加强对商家和主播的营销承诺管理,直播营销平台、交易平台、商家和主播等相关主体之间应明确各自权利、义务和责任,对主播在直播期间做出的承诺,应明确或分清其承担责任的主体;

b) 应以显著方式展示售后服务以及争议和投诉处理等信息或这些信息的链接标识;宜采用适宜的信息技术以支持商家和直播主体的售后服务和投诉举报处理等,并明确相应的处理流程和反馈期限;

c) 应建立健全信用评价制度,为消费者提供对商家、主播等提供的产品或服务进行评价的便捷途径,售后服务评价体系宜遵循GB/T 27922、SB/T 11052和ISO 22059的有关规定;

d) 应采取适宜的技术和管理方法保障合理时间段内直播营销数据的真实性,直播营销数据可包含直播观看人数、直播要素点击率(如产品链接点击率、关注度)、产品销量、直播销售金额、产品退货率等。

5.6信息安全管理

应采取适宜的技术保障交易各方信息安全,对直播营销相关的信息链接或二维码等跳转服务应具备相应的风险防范和安全处理能力,安全等级应不低于GB/T 22239所规定的第三级安全保护能力。

6直播主体

6.1概述

直播主体包括直播营销人员服务机构等法人、自然人主播和其他组织。

6.2入驻要求

直播主体入驻要求包括但不限于:

a) 应根据直播营销产品或服务的性质,依法依规取得相应的资格或资质;从事特定产品或行业的,应根据国家或平台有关规定对依法取得的资格或资质进行亮证或亮照;

b) 应提供真实有效的身份或资质相关信息,如身份或资质文件存在纸质原件时,提供的电子文件应与纸质原件内容保持一致;

c) 不应是曾在虚假广告中作推荐、证明受到行政处罚且未满三年的自然人、法人或者其他组织。

6.3主播

6.3.1主播资质要求

主播资质要求应满足但不限于:

——具有完全民事行为能力且年龄在16周岁(含)以上;

——遵守法律法规;

——了解电子商务相关业务知识并掌握直播相关技能。

6.3.2主播直播形象要求

主播直播形象要求包括但不限于:

a) 主播直播时,衣着形象等不应违反社会公序良俗,仪容仪表宜反映其直播产品或服务的特性;

b) 使用虚拟形象作为主播的,虚拟形象主播应与自然人主播或直播营销人员服务机构进行关联,且虚拟主播形象应遵守肖像权和知识产权保护有关的国家法律法规。

6.3.3主播直播行为要求

主播在直播时的表演、用语和行为应符合国家有关规定,包括但不限于:

a) 宜采用普通话进行直播;

b) 应配合平台对直播间的消费者评论内容进行引导和规范,营造良好网络环境;

c) 以主播自己名义或形象对产品或服务作推荐或证明且直播内容构成商业广告的,应遵守广告代言的有关规定;

d) 未经授权不应冒用他人名称、品牌等开展经营活动;

e) 不应虚构交易,也不应诱骗或诱导消费者进行私下交易;

f) 不应以删除、屏蔽相关不利评价或编造用户对产品或服务的评价等方式欺骗、误导用户;

g) 不应含有色情、低俗、惊悚等直播内容,不应出现侵害或涉嫌侵害他人合法权益的言语和行为等;宜提供高质量的直播内容;

h) 不应引导或诱导消费者点击与直播营销产品或服务无关的链接;

i) 应客观真实介绍产品,不应进行夸大、虚假或诱导的宣传,不应营销假冒伪劣、以次充好的产品或服务;

宜对直播营销产品或服务的特性进行比较全面和专业的宣传和介绍,并对以下消费信息做必要的、清晰的提示或说明:

——使用中可能会危害消费者的情形或潜在的危险说明;

——对特殊人群使用的保护警示;

——发生安全事故时的处理方法或措施;

——售后服务承诺;

——产品生产日期、保质期和/或有效日期、限期使用日期等。

6.3.4直播间管理

不应在下列场景进行直播:

a) 涉嫌危害国家及公共安全的场所;

b) 影响社会正常生产、工作和生活秩序的场所;

c) 暴露他人隐私、违反道德和社会伦理的场所;

d) 布景或装饰恶意违反直播受众的风俗、习惯、宗教等的场景;

e) 平台规定不宜进行直播的其他场所。

6.4直播营销人员服务机构

6.4.1基本要求

直播营销人员服务机构的基本要求主要包括:

a) 应具备网络营销服务相关的技术条件并配备相应的直播营销专业人员;

b) 从事广告发布的,应具备广告发布(非广播电台、电视台和报刊出版单位)、广告制作等相关资质;

c) 对需获得相关许可方可销售的产品或服务类型、直播行为等,应获得相应的产品市场营销相关资质;

d) 根据直播营销的产品或服务的特性和行业特点,应对直播营销产品或服务进行择优选品;选品时,宜建立直播营销产品或服务的筛选、准入、审核、退出等相关制度和规范;

e) 应与商家、平台等共同对直播营销的产品或服务建立相应的品控管理体系,品控管理的主要内容包括产品或服务的质量、包装、标识、计量、价格、知识产权、遵循的标准检测检验以及追溯等。其中,品控管理涉及的直播营销人员服务机构对直播营销产品或服务的选品、产品或服务在营销平台展示或发布相关原则和要求见附录B;

f) 应与直播营销平台、主播、电子商务交易平台、商家(平台内经营者)等相互配合,并签订相应的服务协议,明确各方权利、义务和责任;在承诺的时间内进行售后服务并协调解决消费者的投诉或建议。

6.4.2主播的培训与管理

直播营销人员服务机构应对主播进行规范化管理,主要包括:

a) 对签约主播开展直播营销相关知识(如法规、标准规范)、产品质量相关知识和直播技能(如直播应急处理)等的培训,确保主播形象和行为符合直播相关要求;

b) 与直播营销平台合作,对签约主播进行直播营销的产品或服务信息进行规范化建设;

c) 与直播营销平台合作,对主播和商家等进行消费者满意度调查。

7电子商务交易平台

7.1应按照GB/T 35409相关要求对商家(即电子商务平台内经营者)身份或资质等进行入驻审核。

7.2交易平台或商家宜按照GB/T 36313、GB/T 36315的评价内容和评价方法选择优质供应商以提供优质的产品或服务。

7.3应建立和执行产品或服务进货查验制度,并查验有关证明文件(如供应商或服务商的身份、地址、联系方式、行政许可、信用情况等信息),与商家共同确保产品或服务的质量可靠、来源可溯。

7.4应建立产品或服务信息发布前的审核机制,以客观、真实为原则,对产品或服务的质量、商标、品牌等进行审核,规范产品或服务信息发布;产品或服务信息展示应遵循GB/T 35411、GB/T 39570的有关规定。

7.5交易平台或商家应能及时处理直播营销平台跳转过来的订单,并在承诺的时间内完成物流配送。

7.6宜采取适宜的技术或方法防止或识别虚假交易;或对交易异常行为进行监管。

7.7商家处理订单的实际交货时间应与营销平台所宣传或所展示的交付时间相一致。

7.8宜与直播营销人员服务机构、直播营销平台等共同建立产品或服务的品控管理体系;宜采取适当措施保障商家交付产品或服务的质量、包装、品牌等与直播营销平台或主播直播的宣传相一致。

7.9交易订单处理、物流配送等宜遵循GB/T 31524、GB/T 37401等的有关规定。

7.10应与直播营销平台、直播营销人员服务机构、商家、主播等相关主体共同做好售后服务以及争议投诉处理等事宜;除特定且有明示的商品或服务外,应依法与商家等相关责任主体明确履行七天无理由退货的责任和义务,保障消费者合法的退换货和退款等诉求。

7.11宜建立网上销售产品的缺陷信息收集核实和分析处理机制;发现产品存在重大缺陷的,应及时向有关部门报告,并按照国家有关规定协助产品生产者(供应商)实施召回。对未能消除缺陷的产品,不应再次销售。

注:根据国家有关法规,产品生产者是实施缺陷产品召回的主体。

附录A

(资料性附录)

禁止和限制发布的产品或服务信息

A.禁止和限制发布的产品或服务信息

A.1军用品、武器、仿真枪、管制器具类,包含但不限于:

A.1.1 枪支、弹药、军火、武器;

A.1.2 枪支、弹药、军火的相关器材、零部件、附属品、仿制品及制作信息资料书籍等;

A.1.3 可致使他人暂时失去反抗能力、对他人身体造成重大伤害的管制器具,如危险玩具类、麻醉注射枪以及相关产品;

A.1.4 管制类刀具、弓弩配件等可能用于危害他人人身安全的器具;

A.2 易燃易爆、危险化学品类、毒品类,包含但不限于:

A.2.1 易燃、易爆物品及其发射装置,介绍制作易燃易爆品方法的相关教程、书籍;

A.2.2 国家禁止生产、经营、使用的危险化学品;

A.2.3 毒品、制毒原料、制毒化学品及致瘾性药物;

A.2.4 毒品吸食工具及配件、介绍制毒的方法、工艺及相关产品;

A.3 危害国家安全、破坏政治与社会稳定的有害信息,包含但不限于:

A.3.1 含有破坏国家统一、破坏主权及领土完整、破坏社会稳定,涉及国家机密、扰乱社会秩序,法律法规禁止出版发行及销售的,或不宜在国内出版发行、销售的涉政书刊及收藏性的书籍、音像制品、视频、文件资料等;

A.3.2 违反公序良俗、封建迷信类、带有宗教、种族歧视的相关商品及服务;

A.4 色情、暴力、低俗类,包含但不限于:

A.4.1 含有淫秽、情色、低俗、暴力内容的音频及其制品、视频及其制品、图文及其制品、游戏软件、色情陪聊服务、成人网站论坛的账号/邀请码或其他淫秽物品;

A.4.2 可致使他人暂时失去反抗能力、意识模糊的口服或外用的催情类商品及人造处女膜等;

A.4.3 用于传播色情信息的软件、种子文件、网盘资源及图片;

A.4.4 两性用品及周边相关的服装服饰等;

A.5 药品、医疗器械及特妆类,包含但不限于:

A.5.1 国产或国外产处方药及非处方药;

A.5.2 依据《中华人民共和国药品管理法》认定的假药、劣药;

A.5.3 未经药品监督管理部门批准生产、进口或未经检验即销售的药品;

A.5.4 I,II,III类医疗器械,及未经药品监督管理部门批准生产、进口或未经检验即销售的医疗器械;

A.5.5 用于人体注射的美容、瘦身类针剂商品;

A.5.6 国家公示查处的兽药、兽药监督管理部门禁止生产、使用的兽药;

A.5.7 具有高危风险的药材原料、特殊食品、特定全营养配方食品等;

A.5.8 医疗诊断及咨询服务;

A.6 涉及欺诈、盗窃、作弊、骚扰他人等商品或服务类,包含但不限于:

A.6.1 走私、盗窃、抢劫等非法所得;

A.6.2 伪造变造国家机关或特定机构颁发的文件、证书、公章、防伪标签等,非法或仅限国家机关或特定机构方可提供的服务;

A.6.3 未公开发行的国家级正式考试的试卷、答案,考试替考服务、学业研究、学业任务代写、辅助服务;

A.6.4 尚可使用或用于报销的票据(及服务),尚可使用的外贸单证以及代理报关、清单、商检、单证手续的服务;

A.6.5涉嫌欺诈等非法用途等软件、工具及服务;

A.6.6 卫星信号收发装置及软件、用于无线电信号屏蔽的仪器或设备、一卡多号、有蹭网功能的无线网卡以及可于蹭网的设备等;

A.6.7 撬锁工具、开锁服务及其相关教程、书籍等;

A.6.8 赌博用具、考试作弊工具、汽车跑表器材等非法用途工具;

A.7 侵犯他人隐私的相关商品、信息及服务类,包含但不限于:

A.7.1 用于监听、窃取隐私、泄露个人私密资料、手机监听器或机密的软件及设备等;

A.7.2 用于非法摄像、录音、取证等用途的设备等;

A.7.3 盗取或破解账号密码的软件、工具、教程、服务及产物等;

A.7.4 身份证、护照、社会保障卡等依法可用于身份证明的文件等;

A.7.5 个人隐私信息及企业内部数据,提供个人手机定位、电话清单查询、银行账户查询等服务;

A.8 金融相关商品及服务类, 包含但不限于:

A.8.1 法律咨询、金融咨询等相关服务;

A.8.2 伪造变造的货币以及印制设备;

A.8.3 流通中的外币及外币兑换服务;

A.8.4 正在流通的人民币及仿制人民币( 第四、五套人民币);

A.8.5 高利贷、私人贷款、贷款推广、互联网虚拟币、数字资产以及相关商品;

A.8.6 第三方支付平台代付、信用卡代刷类服务及其他违反《关于代办妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定的商品或服务;

A.9 非法出版物、收藏品类,包含但不限于:

A.9.1 国家禁止的集邮票品以及未经邮政行业管理部门批准制作的集邮品,以及一九四九年之后发行的包含“中华民国”字样的邮品;

A.9.2 境外出版物代购类商品或服务;

A.9.3 国家明令淘汰或停止销售的书籍类商品;

A.9.4 涉嫌违反《中华人民共和国文物保护法》相关规定的文物;

A.9.5 未经许可或授权发布的奥林匹克运动会、世界博览会、亚洲运动会、世界杯等特许商品;

A.10 动植物及动植物捕杀类,包含但不限于:

A.10.1 国家保护类动植物、国家野生保护动植物及其制品、相关部门或文件禁止销售的动植物类商品;

A.10.2 严重危害人畜安全的动物捕杀设备或配件以及其他动物捕杀工具;

A.10.3 有违公益或对当地生态系统可能造成重大破坏的生物物种及其制品;

A.11 虚拟产品服务类,包含但不限于:

A.11.1 未经国家备案、官方已停止经营的网络游戏、游戏点卡、货币类商品及服务;

A.11.2 外挂、私服相关的网游类商品;

A.11.3 未取得营业执照或电信网络代理资质销售运营商通讯类产品;

A.11.4 存在交易风险的网站账号、软件账号等账号类商品;

A.11.5 不可查询的分期返还话费类商品;

A.11.6 慢充卡等实际无法在七十二小时内到账的虚拟商品;

A.11.7 炒作自媒体账号人气、炒作网站人气、代投票类商品或信息;

A.11.8 破网、翻墙软件及VPN代理服务;

A.12 其他类:

依据国家相关法律法规文件明令禁止在网络平台销售的其他商品和服务。

附录B

(规范性附录)

直播营销人员服务机构选品及产品或服务信息展示

B.1产品或服务选择(选品)

B.1.1 选择直播营销的产品或服务,其质量、包装、标识、计量等应遵循国家有关法规的规定,并符合国家或行业相关标准的有关要求。

B.1.2 选择直播营销的产品或服务时,产品或服务特性、直播营销平台以及主播之间宜相互匹配和协调。

B.1.3 应 确保其出售的产品或服务在合理期限内能正常使用,且其使用性能与直播营销的宣传内容一致,或与其包装所声明采用的标准内容条款一致。

B.1.4 未经授权,不应使用他人商标权、著作权、专利权等具有知识产权的产品或服务。

B.2 产品或服务信息展示

B.2.1发布或展示原则主要包括:

a) 合规性:发布的产品和服务符合国家法律法规的相关规定;

b) 规范性:产品或服务信息描述规范化地客观真实地描述;

c) 完整性:产品或服务信息描述满足消费者的知情权,不出现妨碍消费者使用该产品或服务的不利情况;

d) 一致性:直播营销平台发布的产品或服务信息、主播直播时所宣传介绍的产品或服务信息、产品或服务说明书、交易平台描述的产品或服务信息与消费者收到的或使用的产品或服务信息之间相互一致。

B.2.2发布或展示要求主要包括:

a) 应按照GB/T 35411、GB/T 39570 的相关要求对直播营销产品进行信息发布,包括但不限于:

——产品名称、数量、包装和规格;

——产品质量或产品遵循或符合的标准等。

b) 应采用简体中文发布产品或服务信息;对于进口产品,其信息发布应遵循国家进口产品的有关规定;

c) 客观、真实、完整地展示营销产品或服务信息,不应进行虚假宣传、欺骗、误导消费者等违法违规行为;

d) 应对产品或服务中的重要信息进行全面地展示,并对以下消费信息做必要的清晰的提示或说明;

——使用中可能会危害消费者的情形或潜在的危险说明;

——对特殊人群使用时的保护警示;

——发生安全事故时的处理方法或措施;

——产品的售后服务承诺;

——产品生产日期、保质期和/或有效日期、限期使用日期等。

e) 宜对产品或服务的配送或消费的时效和区域等做出明确提示。

参考文献

[1] 中华人民共和国电子商务法

[2] 中华人民共和国消费者权益保护法

[3] 中华人民共和国产品质量法

[4] 中华人民共和国食品安全法

[5] 网络表演经营活动管理办法(文市发〔2016〕33号)

[6] 互联网直播服务管理规定(国家互联网信息办公室)

[7] 互联网文化管理暂行规定(文化部令第51号)

[8] 市场监管总局关于加强网上销售消费品召回监管的公告(国家市场监督管理总局公告

2020年第61号)

[9] 关于加强网络直播营销活动监管的指导意见(国市监广〔2020〕175号)

[10] 消费品召回管理暂行规定(国家市场监督管理总局第19号令)

[11] 关于加强网络直播规范管理工作的指导意见(国信办发文[2021]3号)

[12] 网络交易监督管理办法(国家市场监督管理总局令第37号)

[13] 互联网直播营销信息内容服务管理规定(征求意见稿)(国家互联网信息办公室)

[14] 国家广播电视总局关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知(广电发〔2020〕78号)

[15] 网络直播营销管理办法(试行)(国家互联网信息办公室等国家七部门)

[16] 网络直播和短视频营销平台自律公约

[17] T/CCPITCSC 060-2020 《直播营销人员职业能力要求》

本文编选自“商务部官网”,智通财经编辑:楚芸玮。