本文來自格隆匯專欄:中金研究 作者:王漢鋒 黃凱松

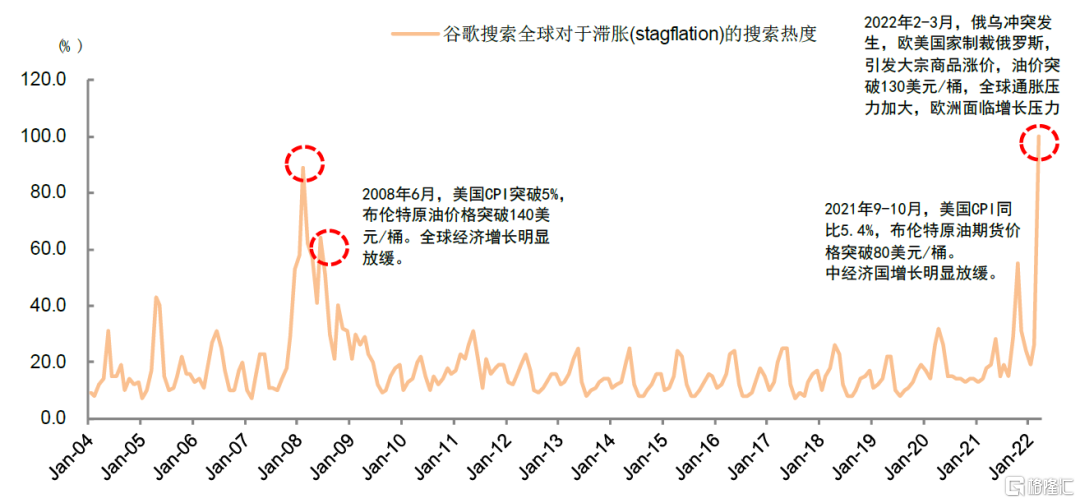

地緣衝突加劇供應風險,全球“滯脹”概率陡增。2月以來地緣風險升級,以原油為代表的全球大宗商品面臨較大的供給衝擊並漲價,供給衝擊程度深且可能不會很快結束,與此同時成本高企和海外所處週期位置可能也對未來增長逐漸不利,“滯脹”情形概率提升。Google trends所統計的3月全球對“滯脹”(stagflation)的搜索熱度已超過2008年上半年,我們再度梳理1970年代滯脹背景和資產特徵,以期形成對當前的市場啟示。

摘要

當前環境與1970年代滯脹的相似因素增多。滯脹年代通常指1968年-1981年美國經歷增長明顯下滑、物價居高不下和失業率節節攀升的複雜局面,政策導向偏差和政策對經濟的誤判可能是導致滯脹的根源,政策制定者長期採取擴張性的貨幣和財政政策導致貨幣超發和財政赤字擴張(期間美國M2同比通常領先CPI同比2年),錯誤的工資與物價管制,疊加石油、糧食危機等以及國際範圍內戰後持續較長時間的日本及歐洲製造業紅利的結束,共同導致了全球主要經濟體“脹”與“滯”長期並存。最終在1979年沃爾克上台採取緊縮貨幣政策為轉折點,以大幅壓低需求為代價遏制了高通脹,後續里根政府主導的供給側改革、科技進步等因素支持下美國徹底走出“滯脹”。當前,疫後全球主要經濟體較大力度的需求刺激,生產恢復相對緩慢、供應鏈干擾持續存在,再疊加局部地緣風險對農產品和原油大宗的供給衝擊,考慮其影響的程度及潛在持續時間,當前與1970年代滯脹類似的誘因在增多。

1970年代滯脹下的全球大類資產及股市表現特徵:1)滯脹期實物資產跑贏金融資產。滯脹本質是貨幣對實物資產的貶值,現金流折現估值的資產,包括股票和債券整體相對跑輸;2)在滯脹大週期內的通脹起落小週期中,物價可能是投資者關注的反映政策預期的重要指標,物價上行期和下降期的資產表現差異較大。通脹上行期排序為商品、黃金等實物資產>債券>股票,通脹下行則呈現排序為股票>債券>商品、黃金等實物資產,而大宗商品具體表現還取決於各品種自身所處的供需週期;3)股市內部,滯脹大週期內偏資源屬性、實物類行業(能源、原材料、地產等)跑贏市場,而高估值板塊在初期大幅跑輸,後期科技等成長板塊在估值下行後下可能受盈利驅動依然可以跑贏市場;4)在滯脹週期內的通脹起落小週期中,股指以及估值都呈現與物價同比的反向變動關係;且物價起落也影響行業配置,上行期整體上週期行業和壟斷行業表現較好;在通脹回落的階段,行業配置整體向下遊消費行業切換;5)從跨國的比較來看,處於類似“世界工廠”地位的製造業出口國,相對跑贏,如日本及德國等股市在滯脹期整體跑贏美國等進口國。日本在滯脹期的經驗顯示,增長韌性較強、經濟結構持續轉型、國內自身製造業較強、通脹控制較好的國家,在滯脹環境下股市表現相對更好;6)滯脹期貨幣對實物資產的大貶值,往往意味着匯率大波動和貨幣體系動盪,1971年佈雷頓森林體系解體就是在高通脹背景下發生,處於製造業出口經濟體貨幣相對升值。最終走出滯脹靠政策糾偏、大力改革及技術進步等。

1970年代的滯脹對當前有如下啟示:1)通脹預期可能是判斷市場節奏的關鍵因素。滯脹環境下的資產配置思路可能發生較大變化,宏觀因素將主導市場,雖然美股在1970年代整體表現不佳,但股市與通脹的反向波動關係,説明投資者往往更聚焦的是眼前的增長、通脹、政策和產業因素,並不會因為長期滯脹,就放棄短週期通脹回落對市場環境改善的機會。2)在高通脹和流動性偏緊的環境下,高景氣產業仍有可能走出獨立行情。雖然1970年代“漂亮50”泡沫在滯脹環境下破滅,但這可能與其自身基本面惡化和估值泡沫有關。1975年以後即便後期面臨第二次石油危機的衝擊和貨幣政策的緊縮,美股納斯達克指數走出波動上升的牛市行情,彼時美國處於科技創新的關鍵節點,支撐科技產業的高景氣度,高增長足以對抗利率上升的衝擊並取得超額收益。3)海外滯脹環境,中國市場中期可能更有韌性,類似當年的日本市場。相比當年日本,中國內需潛力大且同處轉型升級、製造業競爭力逐步增強階段,新能源產業在全球競爭力相對領先,並且通脹壓力相對較小,即使在滯脹環境下,權益市場中期有望表現相對韌性。

靜待“情緒底”,中期中國市場可能展現相對韌性。短期地緣事件等因素導致的供應風險仍存在較大的不確定性,加劇通脹風險的同時可能也會壓制未來全球總需求,海外“滯脹”情形概率可能在加大,相關風險並未完全解除的背景下,市場情緒可能仍難系統改善。我們預計市場階段轉機可能需要等待通脹壓力及地緣局勢邊際緩解,潛在觀察窗口期可能是未來2-3個月。中期而言,中國市場可能具備相對韌性。首先中國所處增長與政策週期相對有利,“穩增長”政策儲備空間相對充足,後續“穩增長”政策繼續發力,增長在二季度左右可能逐步改善;其次中國市場絕對估值處在歷史相對低位,與其他主要市場相比相對估值也具有吸引力;最後中國的通脹壓力相對可控,作為全球重要的製造業大國,具有全球最大、相對較全的產業鏈,只要中國繼續謀求科技創新、產業升級的趨勢不變,在全球供應風險中中國市場可能會相對更有韌性。結構上,我們認為低估值“穩增長”板塊可能會有相對收益,若未來宏觀層面供應風險逐步緩解,增長預期逐漸企穩,風格可能逐步重回景氣度較高的成長風格相關領域;另一方面,中下游製造業對成本上升的風險近期再度充分反應,若上游價格未來出現見頂信號,中下游製造業在盈利反轉驅動下有望迎來轉機。

正文

“滯脹”擔憂成為壓制近期市場的主要因素

地緣風險導致滯脹擔憂增加,全球資產價格大幅波動

2月以來俄烏地緣政治風險持續升級,兩國作為全球重要的資源品和農產品大國,疊加歐美對俄羅斯所開展的制裁,以原油為代表的全球大宗商品面臨較大的供給衝擊,相關的油氣、農產品和有色金屬價格整體大幅上漲,助推了當前本就高企的全球通脹。與此同時,較高的物價水平也將導致經濟活動成本抬升,疊加俄烏地緣風險和歐美製裁,可能將對歐洲的增長產生較大的負面影響甚至帶來衰退的風險。根據Google trends最新的統計,全球對於“滯脹”(stagflation)的搜索熱度達到歷史新高度,超過了2008年上半年的水平。

圖表:今年10月全球對於“滯脹”的關注熱度快速上升,並僅次於2008年上半年

資料來源:Google trends,中金公司研究部

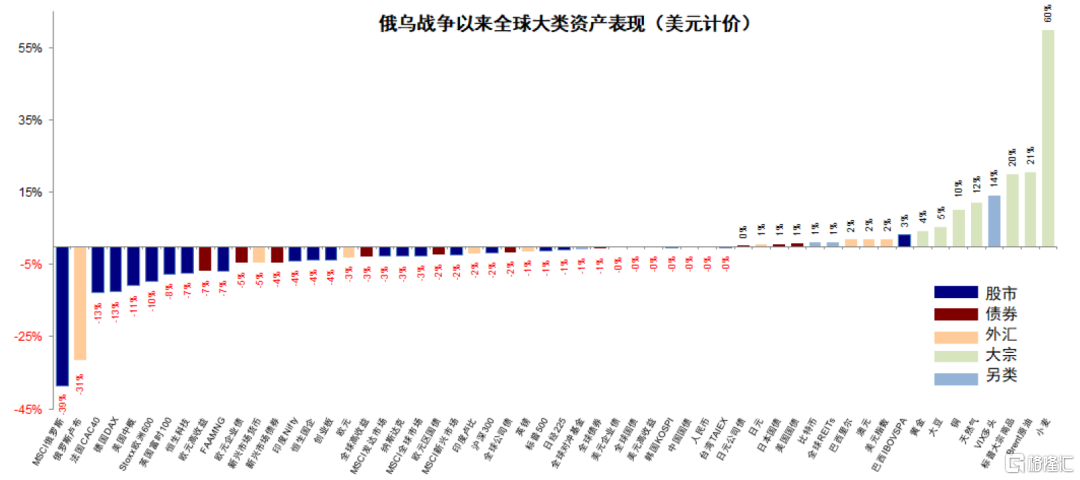

圖表:2月24日俄烏地緣風險升級以來大宗商品價格出現快速上漲

資料來源:彭博資訊,中金公司研究部;注:截至3月8日

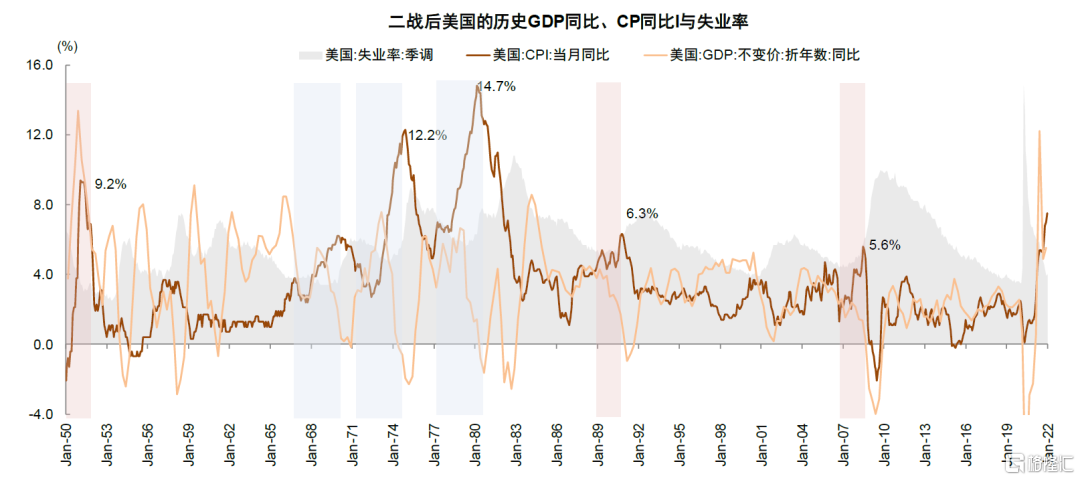

圖表:歷史上過高的通脹之後往往對應衰退的概率加大,大“脹”後有大“滯”

資料來源:彭博資訊,中金公司研究部

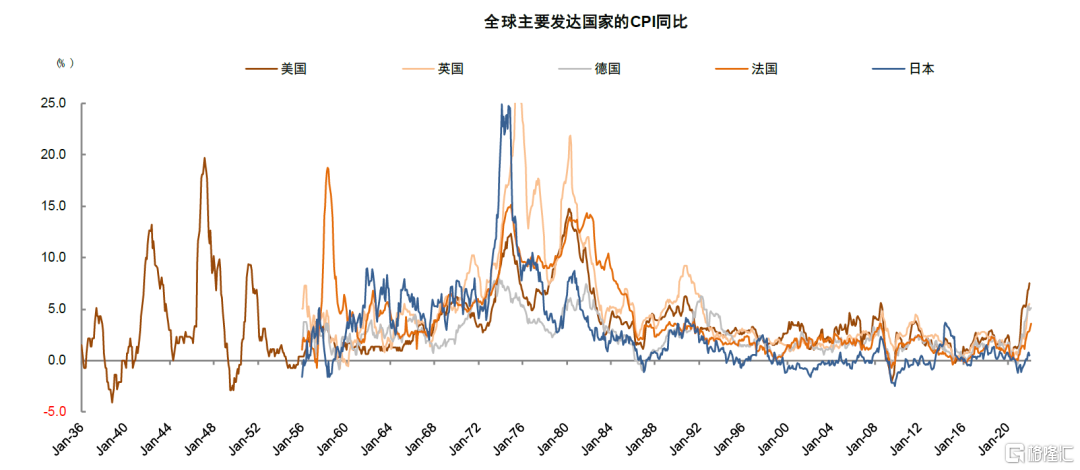

圖表:歐美國家CPI均升至歷史較高水平

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

本輪全球通脹的主要推升因素

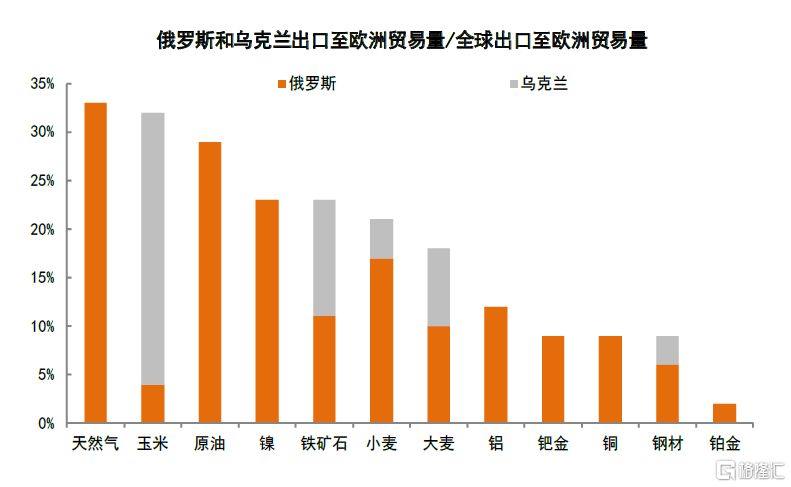

俄烏的所處供應鏈位置和地緣風險的不確定性所帶來的供給衝擊,增加大宗商品漲價的壓力。由於俄羅斯和烏克蘭處於全球供應鏈相對特殊位置,雖然整體經濟體量不大,但卻是重要的資源品和農產品的出口大國。除了地緣風險對生產和貿易的影響,美歐對俄羅斯出口的制裁也將加劇供應緊張的局面,如果歐美果真採取嚴格的制裁措施,短期導致俄羅斯大約700萬桶石油的出口量出現巨大短缺,雖然根據我們大宗組的估算各方的供應可以填補這個“窟窿”(OPEC產量空間300萬桶,剩餘產能200萬桶左右,伊朗100-150萬桶,頁巖油估算200萬桶),但是有效填補缺口可能需要較長的時間,填補之前的供應溢價也將難以避免,油價的高點仍然存在較高的不確定性。

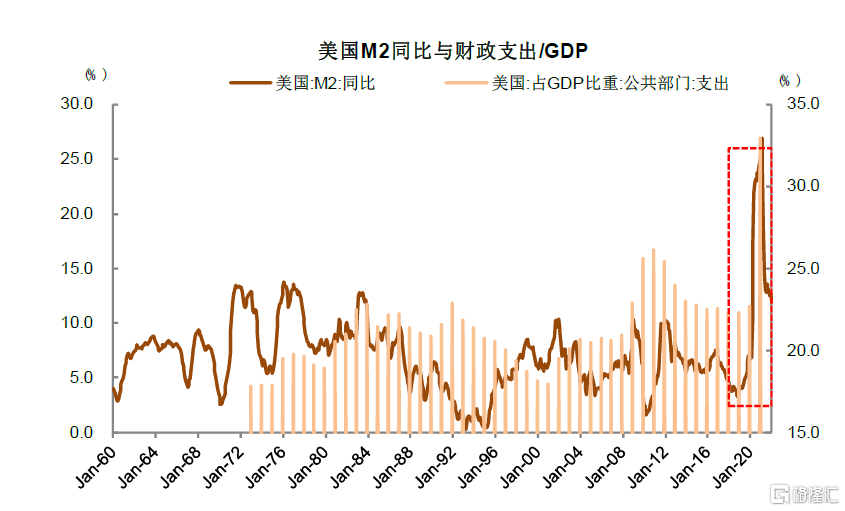

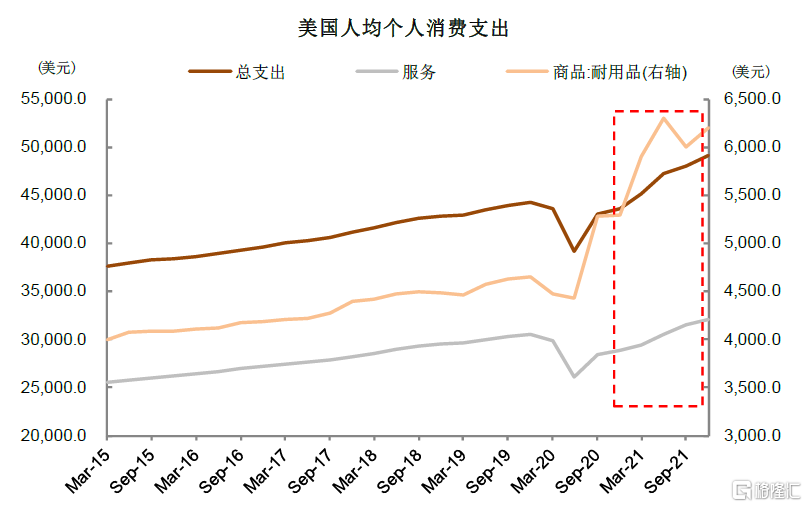

海外發達國家前期的需求刺激疊加供應約束,使前期全球通脹本就相對偏高。美國在疫情之後採取超常規寬鬆的政策,通過財政渠道增加貨幣供應,M2同比和財政赤字率均為二戰以後的新高,歷史上通過財政渠道投放貨幣往往容易導致通脹的抬升,貨幣超發後通脹往往呈現加速上升趨勢。並且前期的刺激已經造成美國居民明顯的超前消費,在服務類消費仍在恢復的狀態下,美國人均總消費支出已迴歸至長期趨勢之上,特別是耐用消費品的人均支出較疫情前增長35%。另一方面,疫情造成的生產端和渠道端的供應瓶頸,在放大的需求之下助推了物價的上漲。

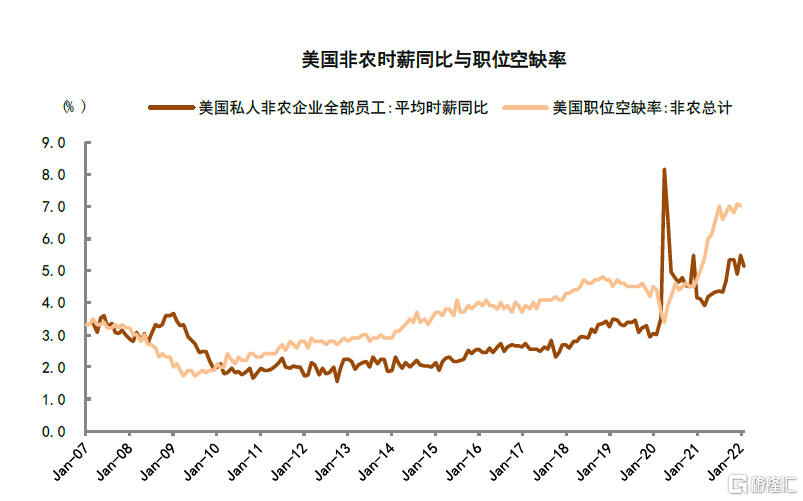

勞動力供給短短缺推升工資仍未得到解決。同樣值得注意的是美國的非農職業空缺率從2020年和疫情前約4.5%的水平上升至最高的7.5%。根據中金宏觀組的研究,除疫情導致老年人提前退休、患病以及增加擔憂等因素以外,疫後的補貼與救助較為豐厚,以及疫情可能對勞動者的心理狀態產生複雜改變等因素可能也是重要的原因。這種勞動力層面的供給衝擊,與1970年代滯脹的部分供給衝擊較為類似,而且從短期來看並非能夠通過政策干預快速解決。

中金宏觀組發佈報吿《油價上漲如何影響美國通脹?》針對油價不同情形對美國通脹進行了測算。1)油價高企情形:俄烏事件影響持續存在,市場對原油供給的擔憂導致油價居高不下,布倫特油價Q1-Q4均值分別為100、110、105、105美元/桶。美國CPI通脹或從一季度高點的8.5%回落至年底的6%左右。2)油價大漲情形:俄烏事件不斷升級,歐美國家對俄羅斯的制裁導致油價持續上漲,布倫特油價Q1-Q4均值分別為110、120、130、130美元/桶。美國CPI通脹或全年維持在7%以上,年底仍可達到7.5%。

圖表:俄羅斯和烏克蘭佔全球資源品和農產品出口比例較高

資料來源:UN Comtrade,中金公司研究部;注:截至2020年

圖表:俄羅斯和烏克蘭對歐洲主要大宗商品的出口比例同樣較高

資料來源:UN Comtrade,中金公司研究部;注:截至2020年

圖表:超額M2對美國核心PCE通脹具有一定領先性:在貨幣超發大約8個季度後,通脹往往呈現加速上升趨勢

資料來源:美聯儲,萬得資訊,中金公司研究部

圖表:美國疫情後超常規的財政和貨幣政策刺激,帶動居民消費需求大幅增長

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:但如果需求刺激未來面臨退坡,耐用品消費可能已提前透支較多需求

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:美國疫情後的勞動力短期問題加劇推升工資

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:美國的10年與2年國債利差收窄,俄烏地緣風險發生後最小差距僅有20bp

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

1970年代美國滯脹與全球資產表現的回顧

美國滯脹期的經濟表現回顧

1970年代左右的滯脹期對於美國而言如同“失去的年代”,該期間美國經歷經濟增長中樞明顯下行(1970-1982年GDP實際平均增速2.5%,兩度經濟衰退,1960年代平均增速為4.5%),通脹持續較高水平(CPI同比歷經三輪上升並一度突破15%),失業率節節攀升(達到二戰後至新冠疫情前最高),股票市場長時期“零漲幅”,與此同時全球發達經濟體也大多出現高通脹和增長停滯並存的現象。事後來看,除了廣為熟知的1970年代兩輪CPI快速上升,美國早在1960年代後期便出現物價明顯上漲,1968年開始已經出現滯脹的雛形,直至1982年通脹完全消退且經濟抵達谷底,才標誌滯脹期的徹底結束。

關於滯脹的成因,很多研究都表明,政策導向的偏差和政策制定者對實體經濟的誤判是1960年代末期-1970年代末期通脹持續居高不下、增長難以持續恢復的根本原因(Boschen and Weise,2003[1]; Romer and Romer,2002b[2]等)具體看可能有如下因素:

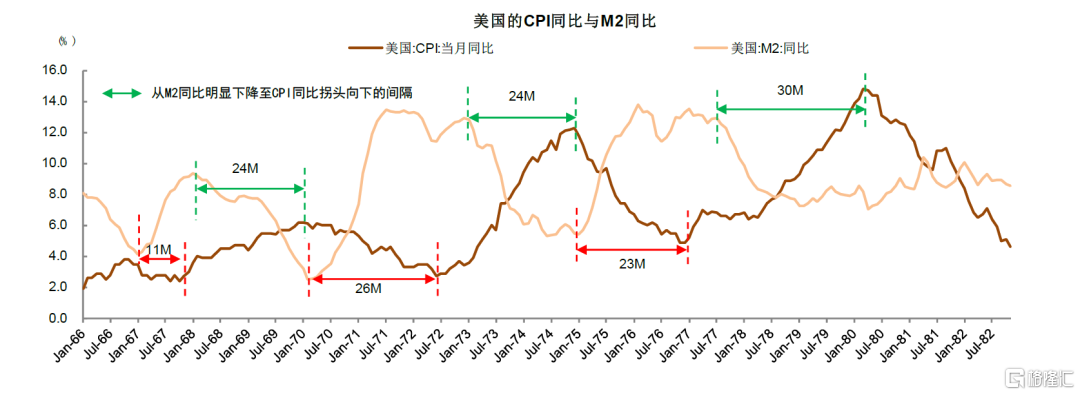

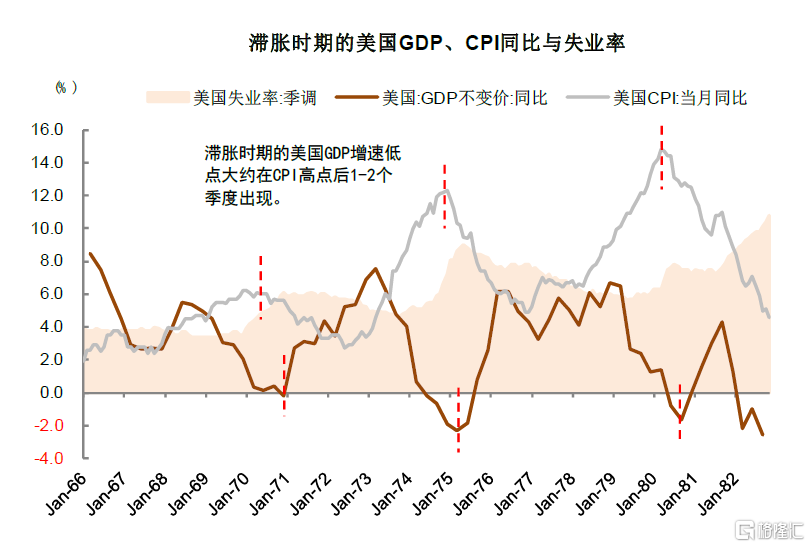

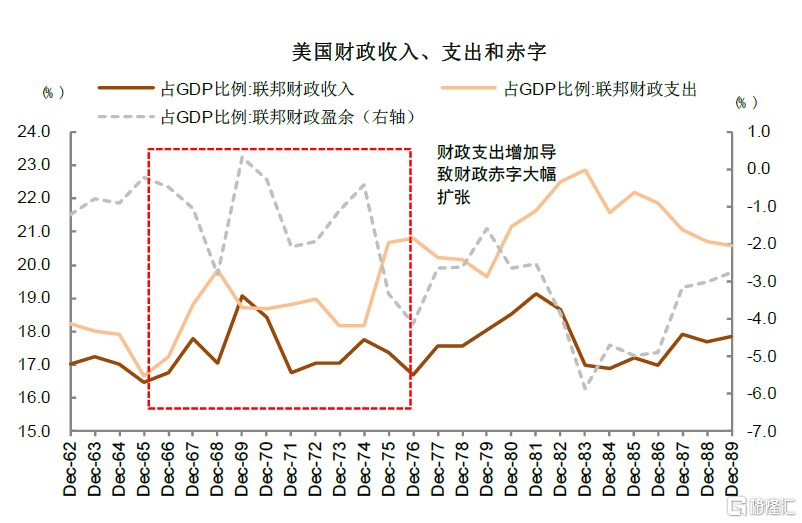

1)持續寬鬆的貨幣、財政政策。該期間明顯的規律是美國的M2同比變化領先於CPI同比變化,兩者時滯約為24個月左右,M2同比從低點回升往往意味着通脹未來的上升,也只有M2同比明顯下行通脹才能得到控制。美國在該期間異常的高貨幣增速與當時擴張性宏觀政策相互促進,該期間執政者的理念是“擴張型的政策可以以較小的代價換取失業率永久性的降低”,我們可以發現每次CPI同比低點出現後的半年左右經濟增長低點也同步出現,其背後是每當通脹見頂當局者都會通過放鬆貨幣刺激經濟。與此同時,擴張性政策的另一個體現是1965年以後美國的財政支出和財政赤字明顯擴張,福利支出和戰爭支出大幅增加,福利支出佔政府總收入的比重在十年間由18%增長至40%,聯邦政府財政赤字在1976年一度升至4%以上。

2)工資、物價管制造成的供給衝擊。1971年尼克松政府在經濟增長有一定恢復,但面對工資上漲、物價上漲以及貿易赤字擴大的困境,宣佈為期90天的物價和工資的凍結、同時停止美元以35美元/盎司黃金的與黃金的兑換,宣吿物價管制的開始以及佈雷頓森林體系的終結。總體上物價管制措施能夠遏制通脹短期上行的動力,但中期扭曲價格信號會導致囤積居奇,工資管制也造成勞動力的短缺,一個體現是美國的食品類產出明顯下降。在供給短缺加劇的背景下,美國1973年放開管制後又引發物價的報復性反彈,尼克松政府被迫在1973年6月實施第二次管制並在1974年被迫重新放開。物價管制對經濟長期損害較大,最終結果使得物價管制的面越來越廣,實施的成本也越來越高,造成扭曲和嚴重影響效率。Joseph Kalt(1981)[3]研究表明,油價的管制而導致的經濟福利淨損失每年在10億至60億美元之間。

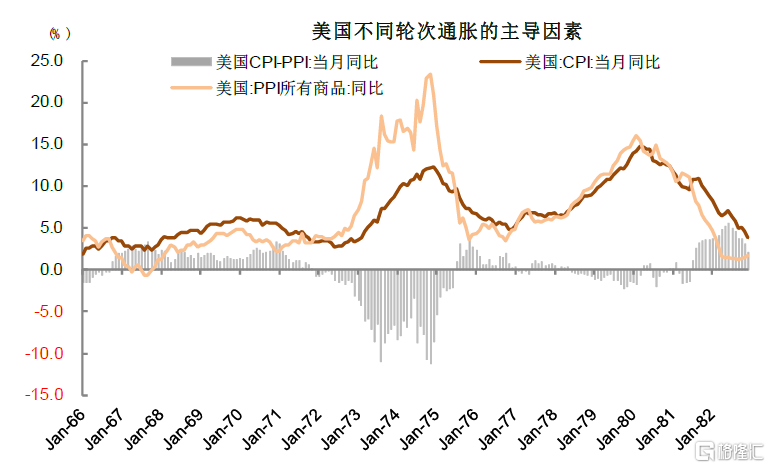

3)石油危機等供給衝擊助推。兩次國際政治因素引發的石油危機並非通脹的根本原因,因為早在1973年第一次石油危機之前美國就存在明顯的通脹,Blinder and Rudd (2008)測算石油危機對兩次CPI通脹上升的貢獻分別為1.6和1.3個百分點,因此石油危機更多對1973-1974年和1979-1980年兩輪通脹快速上升起到助推作用。

4)除此之外,佈雷頓森林體系解體導致美元貶值和出口加速,天氣異常導致的糧食危機,也是重要的供給衝擊因素。

5)1970年代日本和歐洲製造業紅利結束。如果以美國國內的耐用消費品長週期價格指數作為全球製造業價格指數的一個近似參考,這個指數在過去一百年中,隨着新“世界工廠”的誕生帶來的效率提升,而出現了三段價格表現平緩或下降的時期,分別對應的是1920年代(美國自身是“世界工廠”),戰後1945-1960年代末(日本和歐洲成為“世界工廠”),及1990年代後(亞洲部分地區及中國先後成為“世界工廠”)。而1970年代正好處於日本和歐洲製造業紅利結束,面臨經濟轉型升級,其在過去通過規模化紅利降低全球製造品成本的機制難以繼續發揮作用,全球製造品價格進入新一輪上升。

局面最終在1979年保羅·沃爾克任美聯儲主席之後才發生改變,沃爾克上台後堅定地採取緊縮貨幣政策,以大幅壓低需求為代價遏制了通脹,美國的基礎貨幣增速從1978年11.4%下降至1980年的4.3%,效果是美國通脹率則從15%的高點一路下行,與此同時失業率上升至1982年10.8%的峯值。沃爾克只是解決了“脹”的問題,“滯”的解決一方面依賴於里根採取供給學派的減税等政策提高生產端的積極性,以外推總供給曲線,美國的財政收入佔GDP比重明顯下降,另一方面依賴於凱恩斯主義的辦法擴張總需求,加大科技創新力度,里根上台後1983年美國財政赤字率一度上升至6%。正是看似矛盾的“緊縮貨幣政策+減税刺激供給+擴張總需求”的政策組合最終解決了美國的滯脹問題。

圖表:滯脹時期美國的M2同比拐點通常領先CPI同比拐點2年

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:滯脹時期美國GDP低點都在CPI同比見頂回落後1-2個季度出現

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:1965年起美國的財政支出和赤字明顯擴張

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:1973-1974年通脹的PPI為主導因素,與1968-1969年和1978-1980年不同

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

美國滯脹時期的全球資產表現分析

全球大類資產之間的比較:實物資產明顯跑贏金融資產

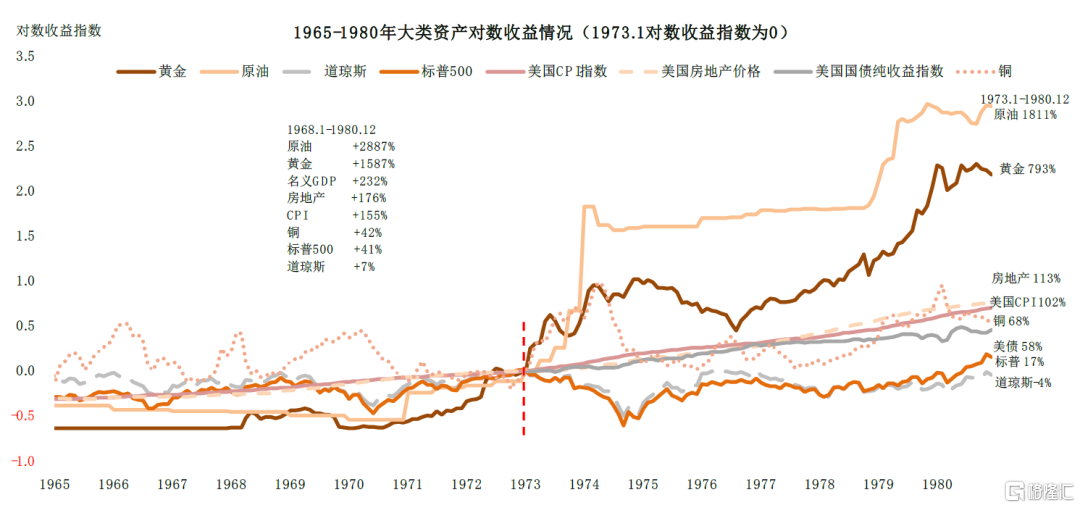

滯脹時期的實物資產整體跑贏金融資產。從全球大類資產比較的角度,在1968-1981年的滯脹期間,全球大類資產整體呈現為實物資產跑贏金融資產,原油、黃金和房地產相對領漲,而且黃金和原油在佈雷頓森林體系解體以及石油危機發生後漲幅更大;另一方面滯脹本質是所有貨幣對實物資產的貶值,以現金流貼現的資產估值明顯壓縮,股票和債券收益率水平落後於物價漲幅,股票市場在大類資產中表現墊底,整體表現為黃金、商品>房地產>CPI指數>債券>股票。

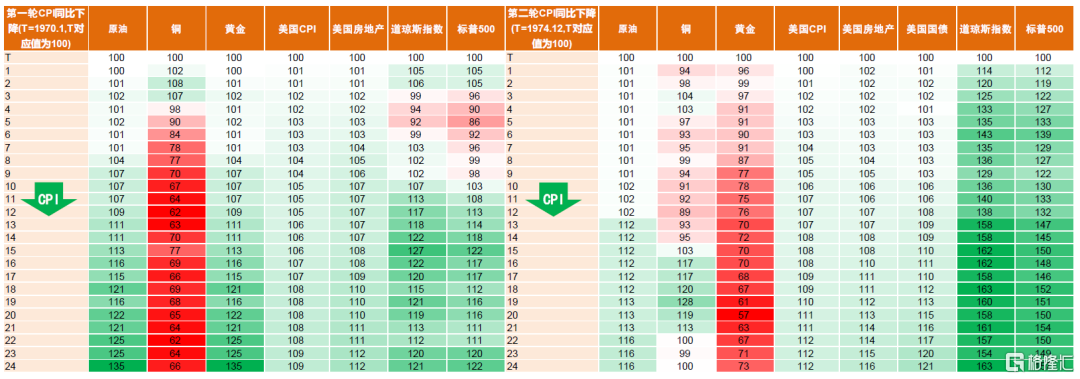

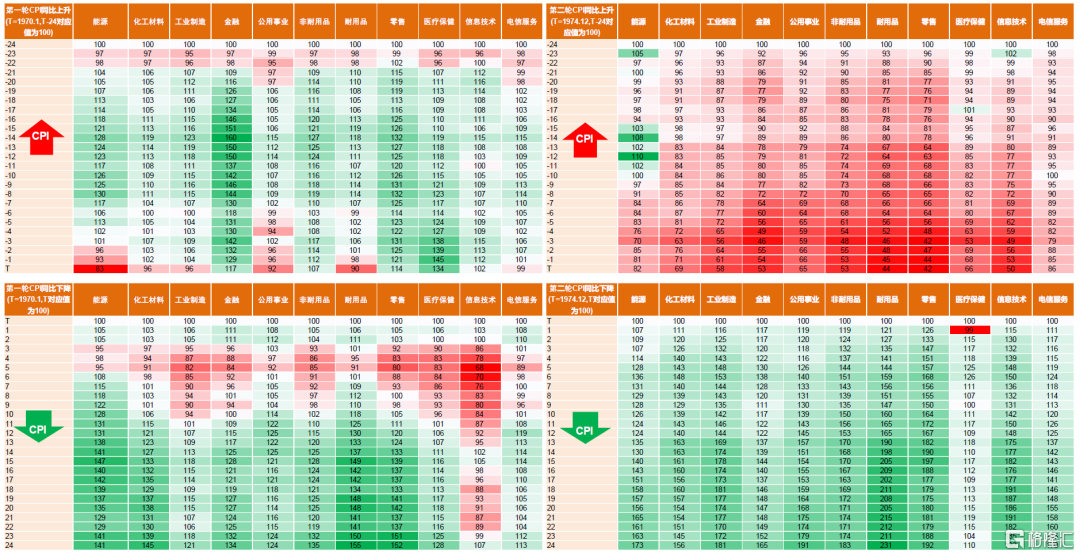

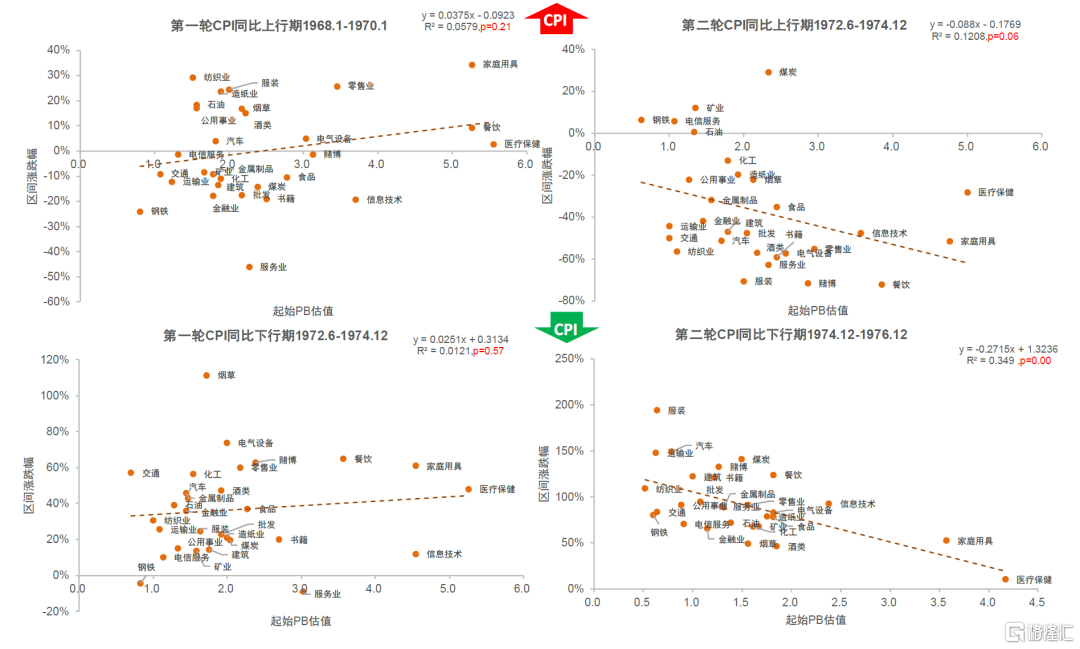

CPI同比上行和下降前後的資產表現排序有所差異。在滯脹時期雖然物價環比仍在上漲,但從前文分析CPI同比是監管者關注的反映通脹壓力的重要指標,CPI同比見頂往往是貨幣擴張的起點,因此CPI同比的變化也對投資者預期政策的變化產生一定影響。而1979年沃爾克上台之後不惜以經濟下滑的代價採取緊縮貨幣政策來治理通脹,因此該階段雖然有第二次石油危機為背景,但市場對於高通脹的擔憂可能與前期有所不同。我們選擇1970年1月(CPI漲幅大於PPI)和1974年12月(PPI漲幅遠大於CPI)的兩輪CPI同比上升高點前後來觀察資產表現,可發現多數資產在前後不同階段的表現有較大差異:1)股票指數在CPI同比上升期下跌和下降期上升的特點較為明確;2)債券市場在CPI同比下降期的持有期收益水平好於CPI同比上升期;3)房地產價格在CPI同比前後表現差異不大,均為平穩上升;4)原油等大宗商品受供給因素影響較大,在滯脹期的多數時間均為上漲,並且在由PPI主導的通脹週期表現更好;5)黃金在與美元脱鈎之後,表現高度取決於通脹預期,與CPI同向上升或下跌;6)滯脹期的CPI同比上行與下行的資產表現排序不同,結合穩定性的考慮,CPI同比下行期整體排序為股票>債券>商品、黃金和房地產等實物資產,而在CPI同比上行期則排序為商品、房地產、黃金等實物資產>債券>股票。

圖表:滯脹期間的大類資產特徵是實物資產大幅跑贏金融資產,股市表現相對較弱

資料來源:萬得資訊,haver,彭博資訊,中金公司研究部;注:美國國債純收益指數從1973年開始有序列

圖表:CPI同比上升期:股票表現最差,商品價格在1973-1974年PPI主導的通脹表現更突出

資料來源:萬得資訊,彭博資訊,中金公司研究部;注:時間間隔為月,綠色代表價格上漲,紅色代表價格下跌,白色為基點100

圖表:CPI同比下降期:股票表現突出,債券收益率明顯高於CPI上行期,商品價格表現不穩定

資料來源:萬得資訊,彭博資訊,中金公司研究部;注:時間間隔為月,綠色代表價格上漲,紅色代表價格下跌,白色為基點100

美國股票市場:大勢與行業配置均受到通脹預期主導

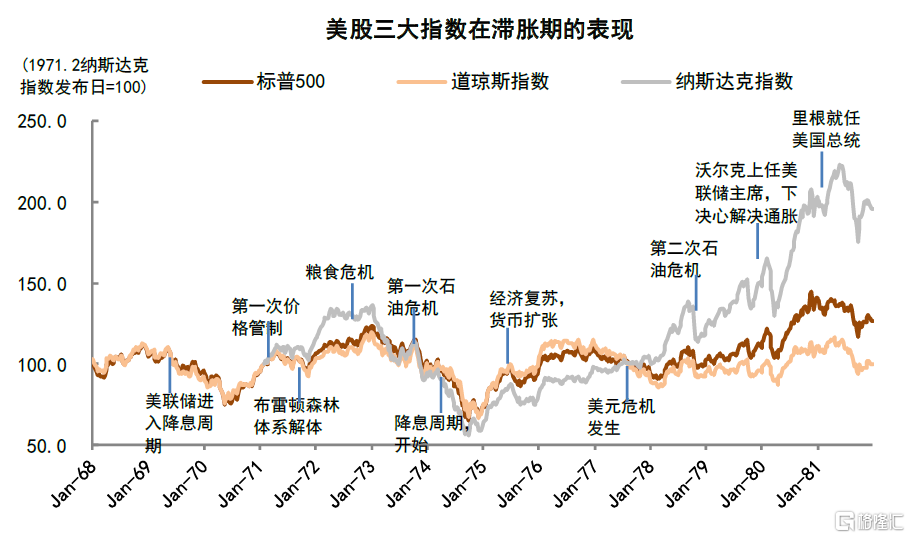

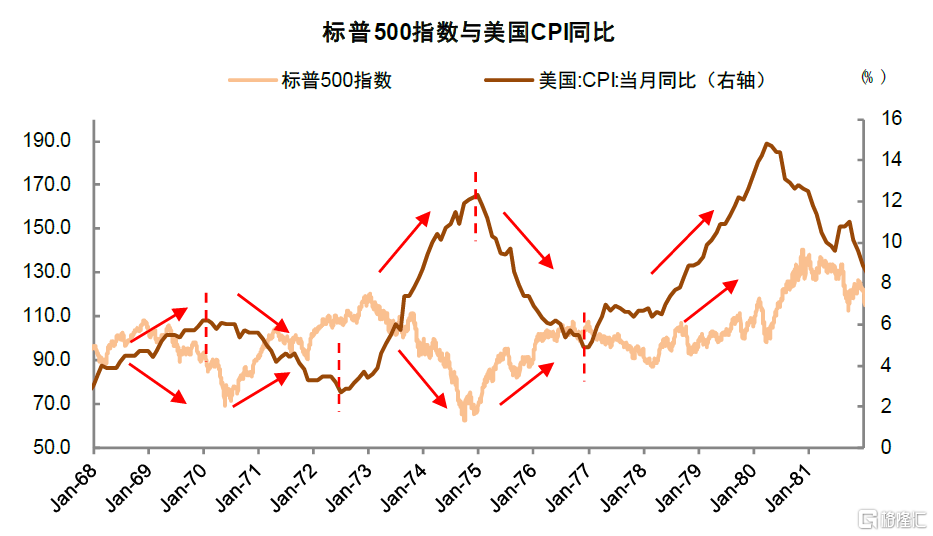

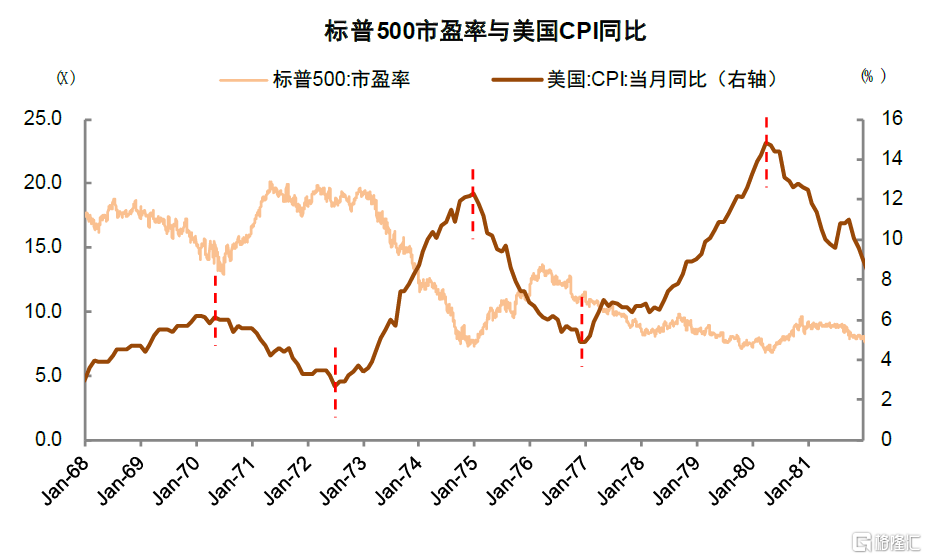

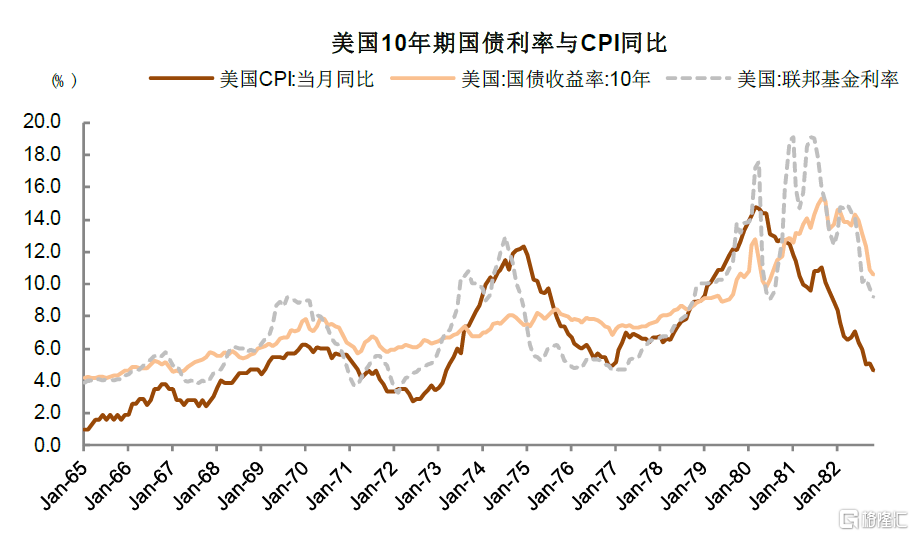

美股在滯脹期整體漲幅較小,估值大幅壓縮。美股標普500指數在1968-1978年出現較長時間的平台期,道瓊斯指數更是出現了17年不漲,我們認為根本的原因就在於滯脹環境下,CPI同比大幅上升推升10年期美債利率至15%以上,與此同時剔除掉價格的經濟實際增速持續下台階,實際增長預期惡化和貨幣政策偏緊制約美股的表現,標普500PE估值一度被壓縮至7倍左右。巴菲特1999年在太陽谷發表的著名演講同樣認為10年期美債利率上升至15%以上[4],使得股票相對債券的吸引力下降,是導致美股市場估值持續下滑和長期不漲的根源。

但在整個滯脹期間美股市場並非完全沒有機會。無論是美股股票指數還是估值,都與CPI同比呈現明顯的反向變動關係,在1970年中-1972年底以及1975年-1976年的CPI同比下行期,美股都出兩輪明顯的上漲行情。雖然物價整體仍在震盪上漲,但CPI同比所反映的政策應對壓力,對投資者的預期仍產生明顯影響。換一個角度理解,站在當時的投資者可能很難判斷所處的是一個滯脹的時代,或者也不會因為長期滯脹就放棄短期盈利增長和政策驅動的上漲機會,CPI同比成為決定指數波動的主要矛盾,通脹預期緩解同樣有利於股市的回升。

滯脹期股市的走勢取決於政府反通脹的決心。雖然1979年開始美國又開啟新一輪的CPI上行週期,滯脹問題仍較為棘手,但與此同時美股並未繼續大幅調整,反而而是在1979-1980年後進入震盪上升階段,標普500兩年內實現40%的上漲,而納斯達克指數更是大漲71%。其中的重要原因可能是1979年下半年沃爾克當選美聯儲主席後,開始通過嚴厲的信用緊縮治理通脹問題,雖然期間經濟增長出現明顯下滑,但投資者對於通脹的恐慌明顯緩解,市場開始逐漸脱離與CPI反向變動的關係。

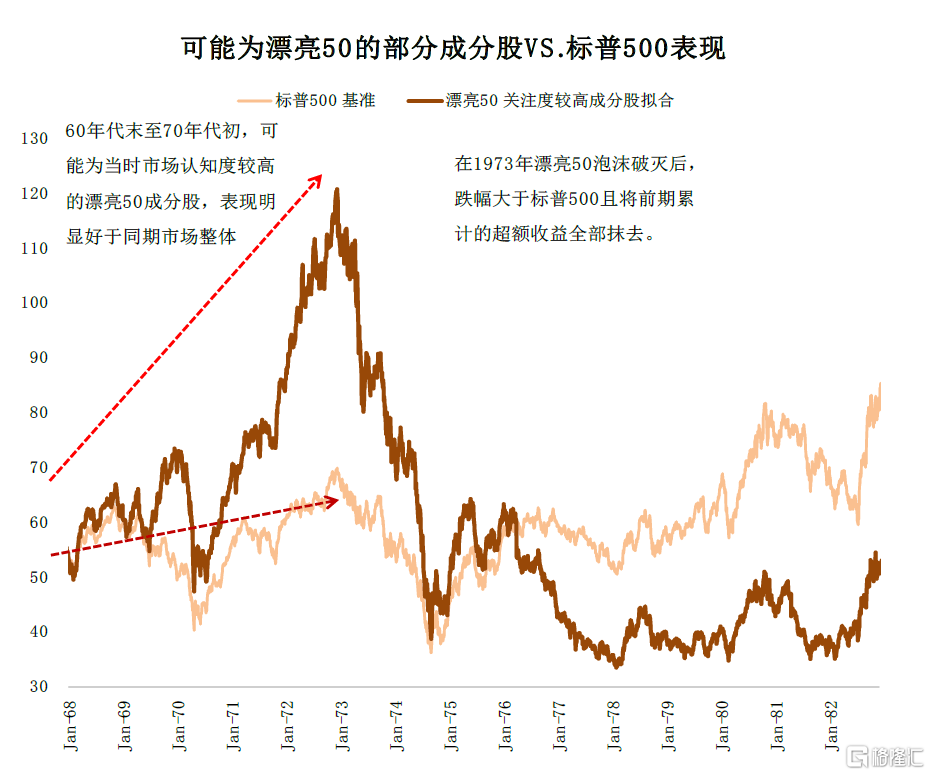

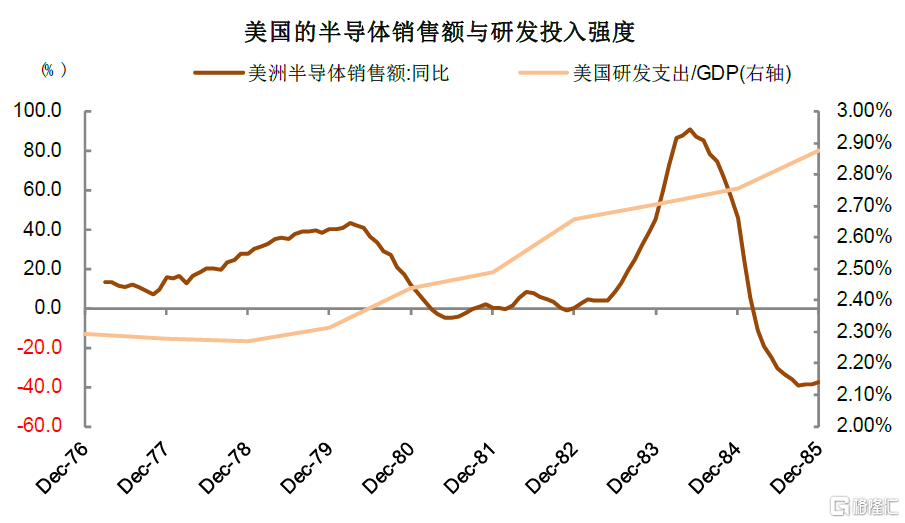

市場風格並不完全由流動性決定,貨幣政策大幅收緊仍可能有成長行情。1970年代初美股在經濟復甦和相對寬鬆的貨幣環境下誕生了“漂亮50”的成長行情,隨後滯脹風險暴露引發“漂亮50”的泡沫破裂,雖然有高通脹環境下宏觀政策緊縮和利率大幅上升,但“漂亮50”本身形成估值泡沫和1972年以後基本面明顯轉弱可能也是重要原因。相反在1979-1981年美債利率從8%大幅走高至15%以上的階段,納斯達克指數仍實現最高超過80%的上漲。原因可能在於該階段是美國信息技術發展快速發展的節點,1970年代美國的超大規模集成電路和計算機獲得加速發展,半導體銷售額一度出現40%以上的月同比增速,美國的研發支出/GDP在1978年正式進入上升拐點,科技創新浪潮支持整個科技產業處於相對繁榮的狀態,業績高增長抵消了流動性收緊對於估值的拖累。

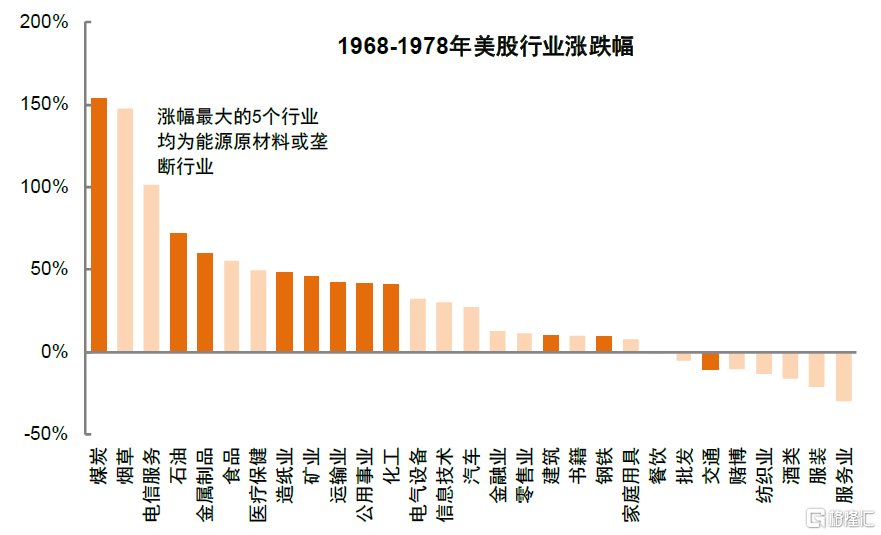

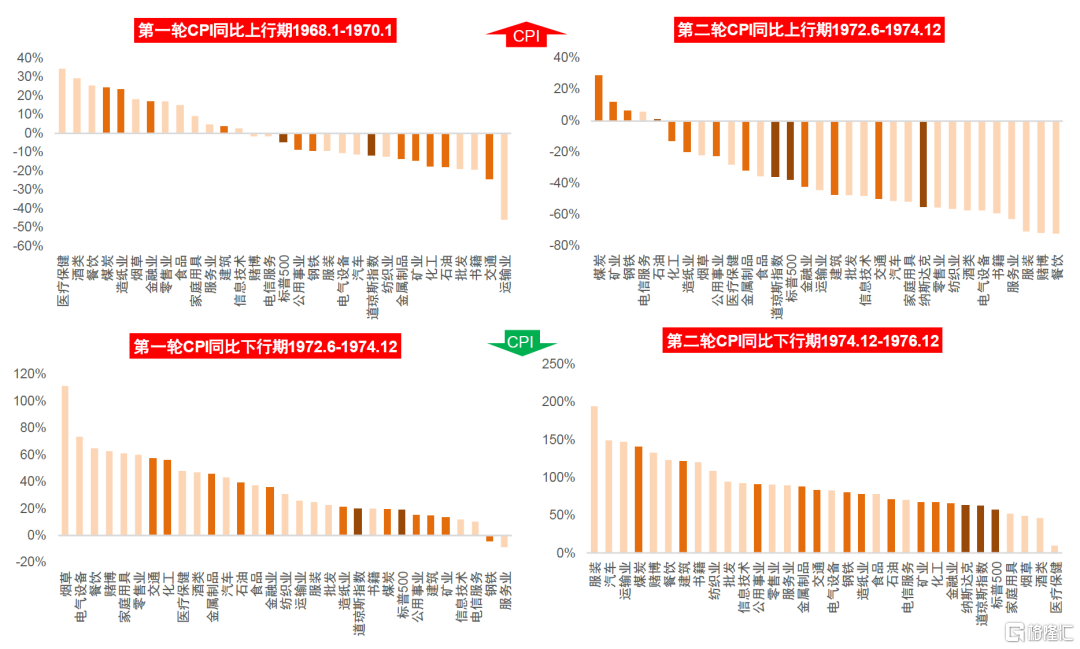

滯脹期偏資源屬性、實物類行業整體市場,但CPI同比下行期配置整體逐步向下游切換。滯脹時期美股的行業表現有以下幾點特徵:1)從1968-1978年市場對於滯脹對市場產生明顯困擾的階段看,上游週期行業和壟斷類行業表現較好,漲幅前五的行業分別為煤炭、煙草、電信服務、石油和金屬製品,週期行業佔漲幅靠前行業的較大比例,而中下游消費和科技製造業在整個區間表現相對落後。2)宏觀預期因素主導行業表現,CPI同比上行和下行期的行業配置思路不同,CPI同比上行期如果是工業品主導的(如1973-1974年),能源和原材料相關的偏週期類行業漲幅相對領先,但如果是消費品主導的(如1969-1970年),則市場風格相對均衡;而CPI同比下行期,配置整體向下遊切換,尤其是領漲行業更多來自消費領域。3)從不同輪次的CPI變化週期看,各行業漲跌方向雖然有一定的一致性,主導物價上漲的因素和各行業景氣度不同導致行業在不同時期表現有所差異,但相對比較明確的是下游消費類行業在CPI同比下行期表現較好。

圖表:美股在1968-1978年基本橫盤震盪,1979-1981年的通脹期震盪上行,納斯達克走出大漲行情

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:1968-1978年標普500與美國CPI同比呈反向波動,隨後這種關係逐漸消失

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:在1970年代左右的“滯脹”時期,標普500市盈率與美國CPI高度負相關

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:“漂亮50”泡沫破滅

資料來源:彭博資訊,中金公司研究部

圖表:科技產業的相對繁榮,可能是納斯達克在滯脹仍未解決的環境下仍大幅上漲的原因

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:整個滯脹期間,漲幅相對靠前的行業主要是能源和原材料以及部分壟斷行業,中下游漲幅相對落後

資料來源:http://mba.tuck.dartmouth.edu,中金公司研究部;注:深色為傳統週期行業,下同

圖表:CPI同比上行期的上游週期表現取決於工業品漲價是否主導通脹,CPI同比下行期下游消費漲幅相對靠前

資料來源:http://mba.tuck.dartmouth.edu,中金公司研究部;注:橙紅色為傳統週期類行業

圖表:宏觀因素主導下各行業漲跌方向較為一致,但下游消費行業在CPI同比下行期確定性地表現更好

資料來源:http://mba.tuck.dartmouth.edu,中金公司研究部

圖表:滯脹期高低估值板塊的區間漲跌幅相對缺乏規律,僅在第二輪CPI波動週期明顯呈現低估值板塊表現更好

資料來源:http://mba.tuck.dartmouth.edu,中金公司研究部

債券:債市利率大幅走高,各期限債券整體熊市

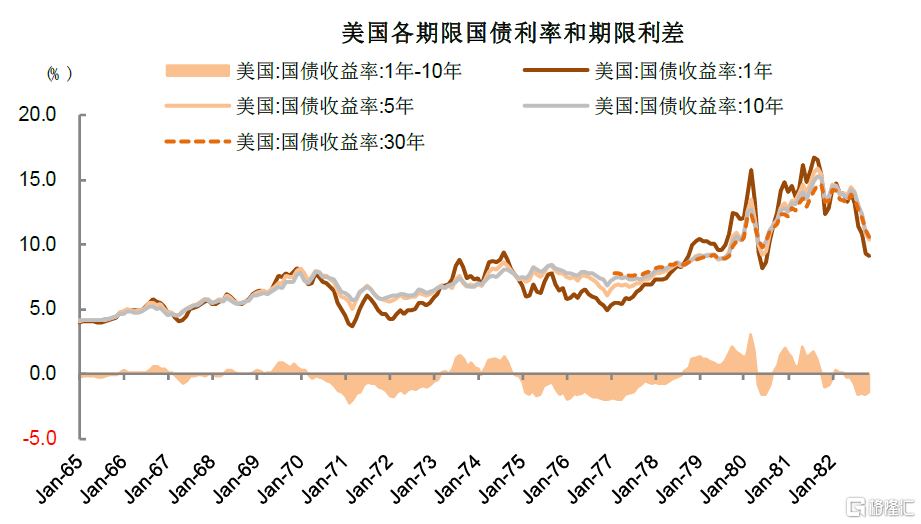

美國國債在滯脹期整體熊市,並且缺乏較好的波段機會。與股市表現不同,債券在美國滯脹期間基本處於長期熊市,在通脹預期波動期間利率回落的幅度也相對較小,10年期國債利率從1968年5%左右的水平,震盪上升並在1981年突破14%,達到歷史最高水平。而且從不同期限的美債表現,也都呈現為相對缺乏機會的長期熊市,市場對於經濟的悲觀預期,也反映在10年期與1年期國債收益率的頻繁倒掛。

圖表:美國的長端利率在滯脹期以上升為主,債券價格大幅下跌

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:美國各期限國債收益率同步走高,並且滯脹期經常出現1年期和10年期收益率倒掛

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

黃金:滯脹期表現最強的大類資產之一

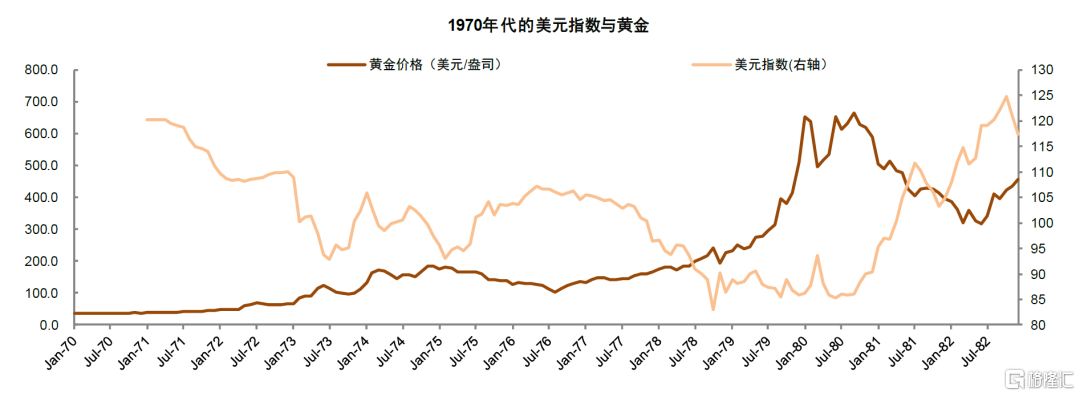

佈雷頓森林體系解體後,黃金在滯脹期間的最大漲幅接近20倍。1971年經濟增長在放鬆的貨幣政策下出現了一定的恢復,但通脹依然維持在較高水平。尼克松總統上台時就做出遏制通脹的承諾,面對工資上漲、物價上漲以及貿易赤字擴大的困境,尼克松藉助1970年生效的《經濟穩定法案》賦予的權力,於1971年8月15日晚向全國宣佈為期90天的物價和工資的凍結、同時停止美元以35美元/盎司黃金的與黃金的兑換。這個所謂的“新經濟政策”宣佈了物價管制措施的開始和戰後維持國際金融秩序的佈雷頓森林體系的終結。

美元在貨幣超發和高通脹環境之下貶值壓力加大,美國實際利率下跌,且美國貿易赤字從1977年左右明顯擴大,美元國際收支不平衡加劇,一度出現了美元危機,美元指數從1971年120左右下跌至最低1978年83左右。在美元地位的動盪、疊加石油危機和滯脹背景,黃金價格在區間的最大漲幅接近20倍,尤其在通脹水平明顯上升的期間漲幅較大。

圖表:滯脹時期黃金價格的抗通脹屬性較為突出

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

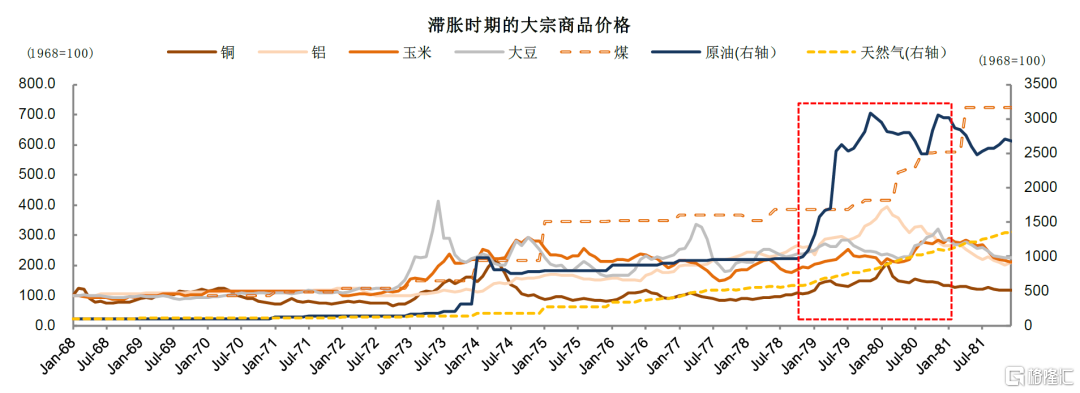

大宗商品:全面漲價,能源漲幅最大

1970年代的滯脹背後是大宗商品的全面上漲,石油危機只是助長通脹。我們熟知石油危機觸發了美國通脹惡化,事實上在1960年代末除石油以外的其它大宗商品價格已經開始上升,包括工業用大宗商品價格指數和工業品出廠價格指數均有明顯漲幅;而且前期的價格管控和天氣因素率先在1972年底引發糧食危機,農產品短缺引發價格大幅上升;直到1973年第一次石油危機導致美國通脹惡化才引發市場的徹底恐慌,而且1979-1981年各類大宗商品價格也呈現輪動上漲,這説明石油危機只是助長通脹惡化,而並非是高通脹的根本原因。從供需格局和受政治環境影響程度不同,大宗商品價格漲幅整體呈現為:能源>農產品>工業金屬。

圖表:滯脹時期並不單是原油漲價,而是各類能源、農產品和金屬全面漲價

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

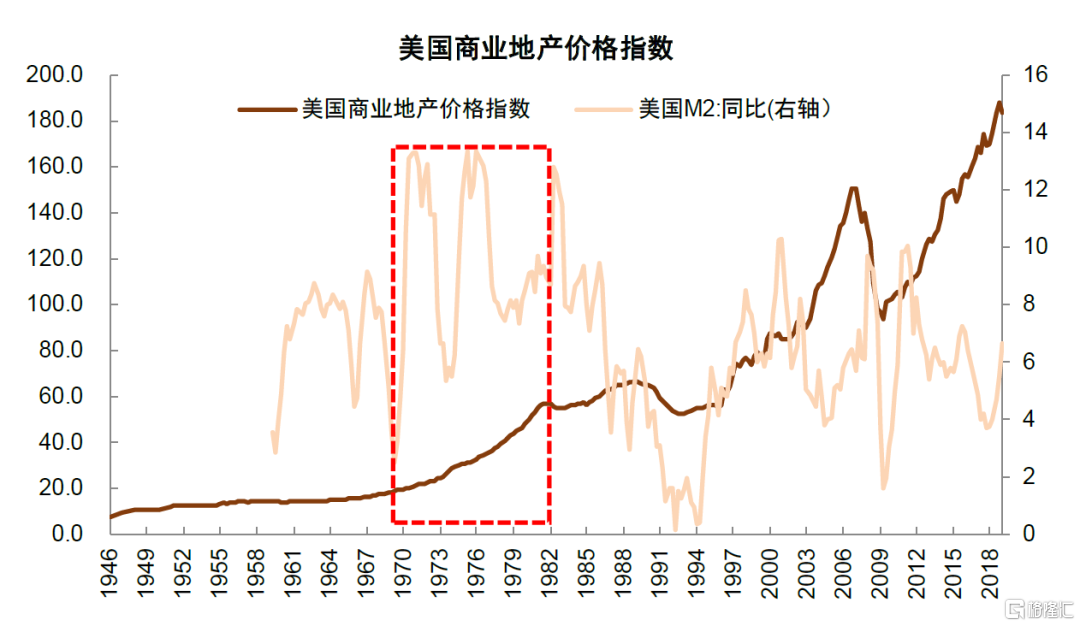

房地產:穩健上漲的資產

房地產也是滯脹時期不可忽視的漲價資產之一。1970年代美國和全球貨幣異常擴張不僅引發大宗商品漲價,1969-1981年美國房地產的年化9.6%的漲幅已經超過金融危機之前10年的漲速,雖然在該區間房地產整體漲幅不及大宗商品,但呈現相對穩定上漲而並未出現類似大宗商品的大幅波動,同時也明顯跑贏股票和債券等金融資產。而且該期間全球貨幣超發的背景下,房地產價格大漲成為全球發達國家的普遍現象,並且以日本、英國等國家為例,年化漲幅都是歷史最高的區間之一,只是我們更熟悉的是1990年代初的房地產泡沫破裂。

圖表:從長週期的維度,滯脹時期也是美國房地產漲幅最大的時期之一

資料來源:CEIC,中金公司研究部

跨國比較:通脹仍是主導因素,日本表現領跑主要經濟體,匯率大變局

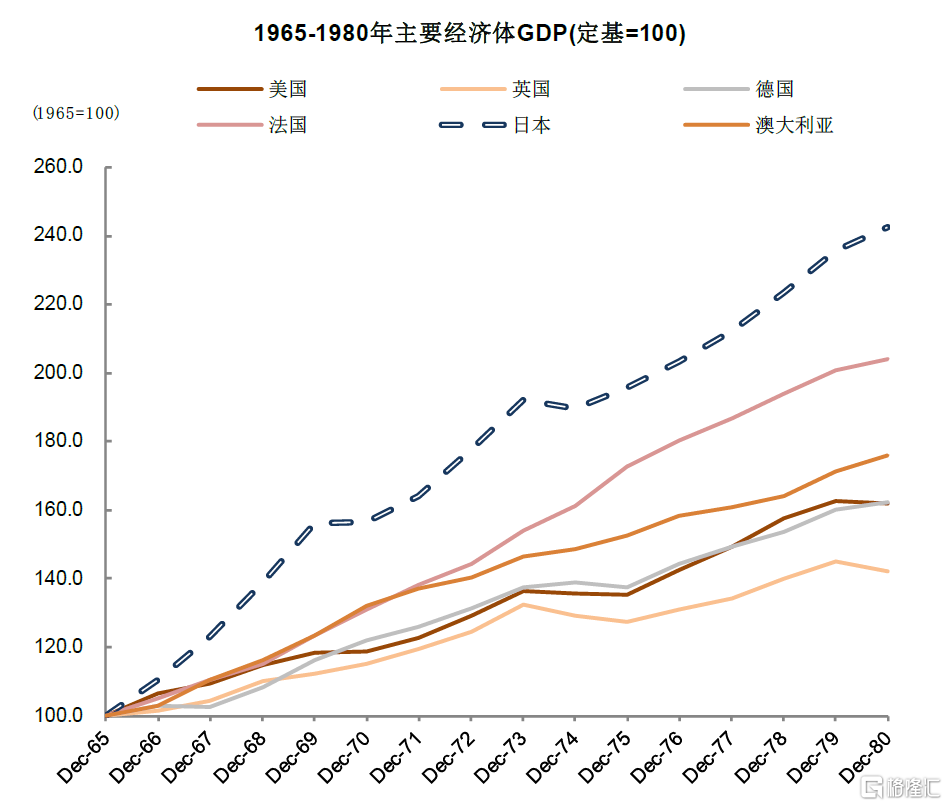

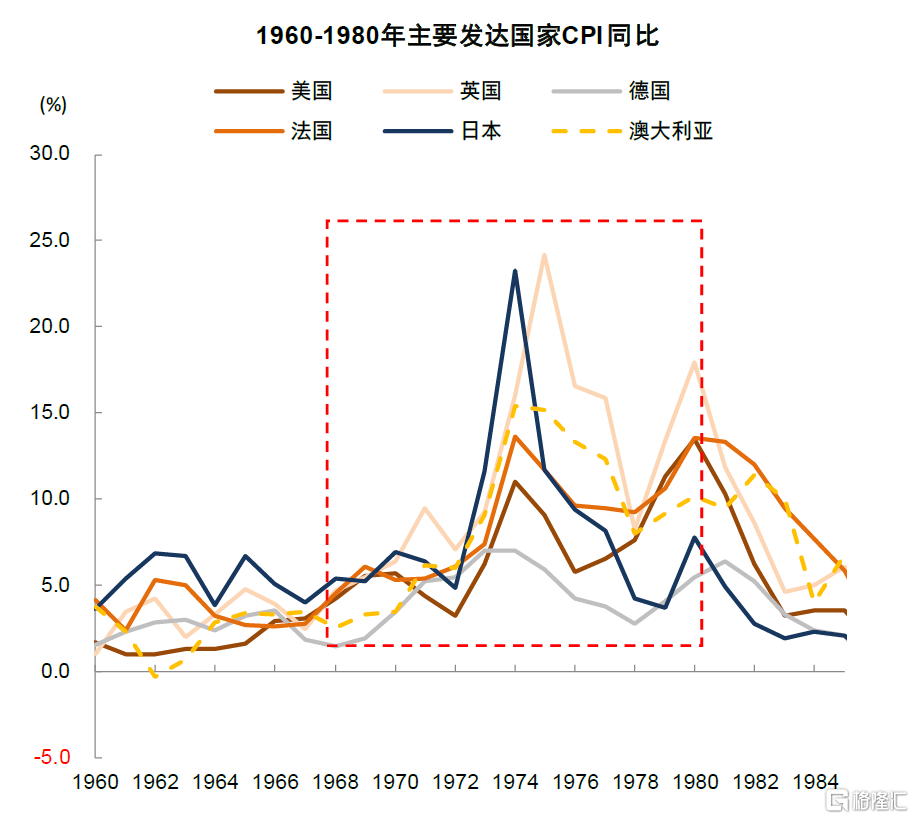

主要經濟體增長放緩,並受到通脹困擾。從經濟基本面來看,各國經濟普遍在1970年代的兩輪衰退中,增長明顯放緩放緩,各國的定基GDP在1965-1980年呈現的是對數形態而非指數形態,日本經濟增長一枝獨秀;另一方面,各國普遍從1970年代初受到通脹困擾,尤其是1973-1974年的全球大宗商品漲價使各國普遍都出現歷史罕見的高通脹,日本和英國的CPI同比高點均突破23%,但是在1979-1980年美國的通脹問題更為突出,主要經濟體中只有美國通脹率突破1974年高點,而日本在實施節能降耗之後受石油危機衝擊明顯下降,並沒有出現二次惡性通脹。

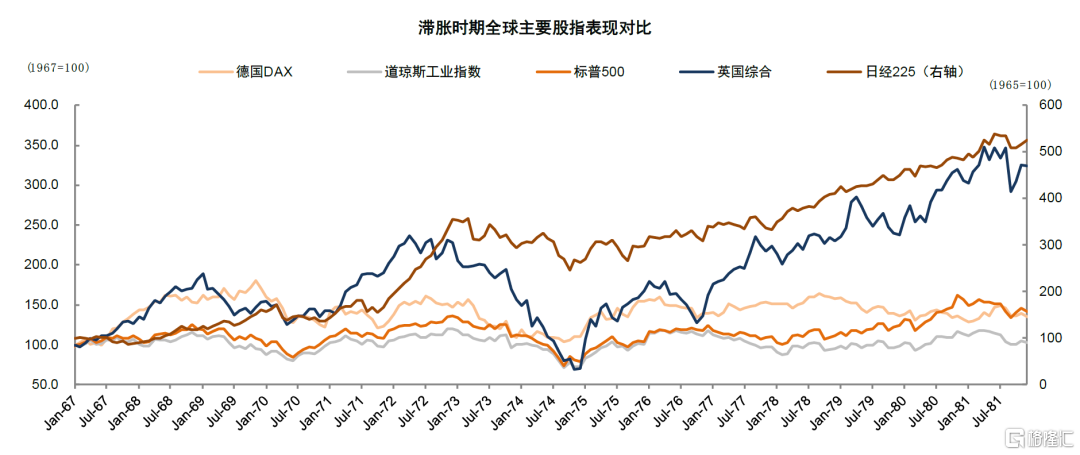

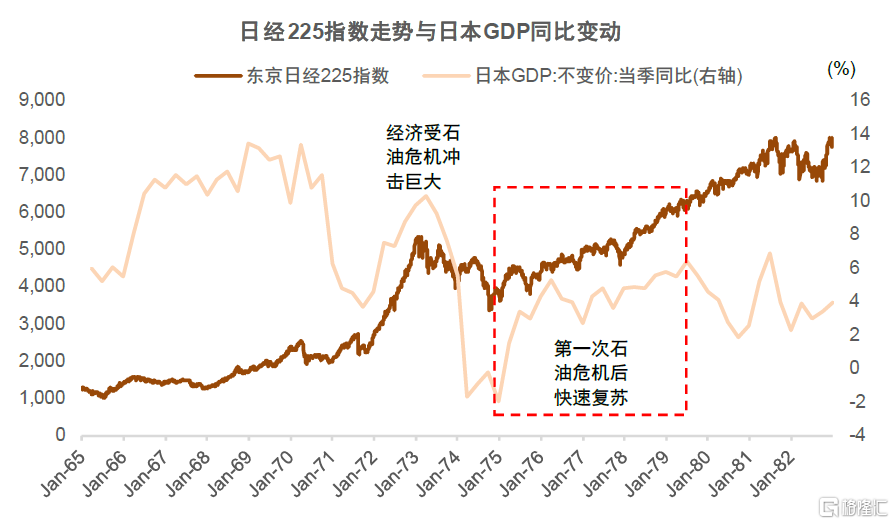

全球股市分化,通脹仍然是左右市場的關鍵。1970年代全球的高通脹導致各國長期國債收益率明顯走高,債市持續走熊,股票市場表現分化,受通脹影響較小的德國整體波動率相對較低,而美國和英國股市受通脹變化影響較大,英國股指雖然在1967-1981年實現了2倍上漲,但是在1972-1974年的大通脹中仍然出現超過70%的回撤,美股表現相對落後。值得一提的是日本股市,雖然在經歷人口紅利拐點後,經濟從高增長中樞向中等增速切換,但經濟結構的轉型仍推升股市上漲,其股指在主要發達國家中一枝獨秀。

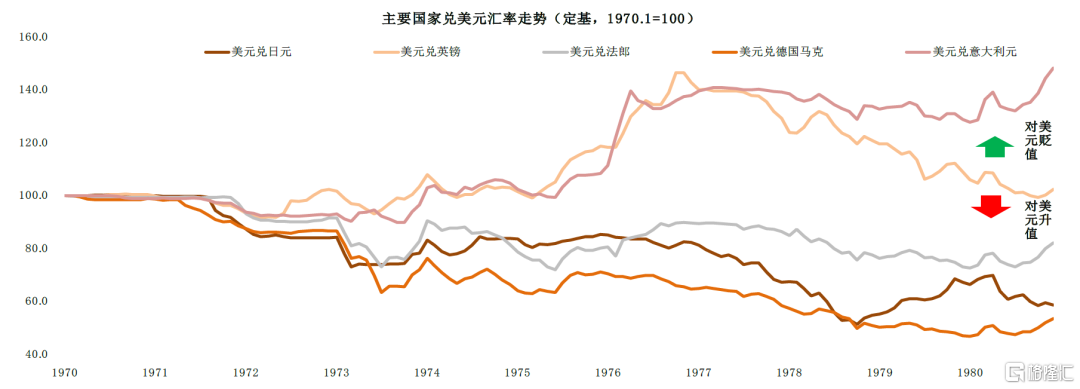

佈雷頓森林體系解體後,全球匯率發生大變局。在佈雷頓森林體系解體後,全球各國相對美元的匯率開始出現分化,在全球通脹背景下,以日本、德國為代表的製造業強國相比美元普遍出現升值,反映其對通脹的應對能力較強;而相比美元出現大幅貶值的意大利和英國,製造業整體偏弱,而且自身通脹也較為嚴重。

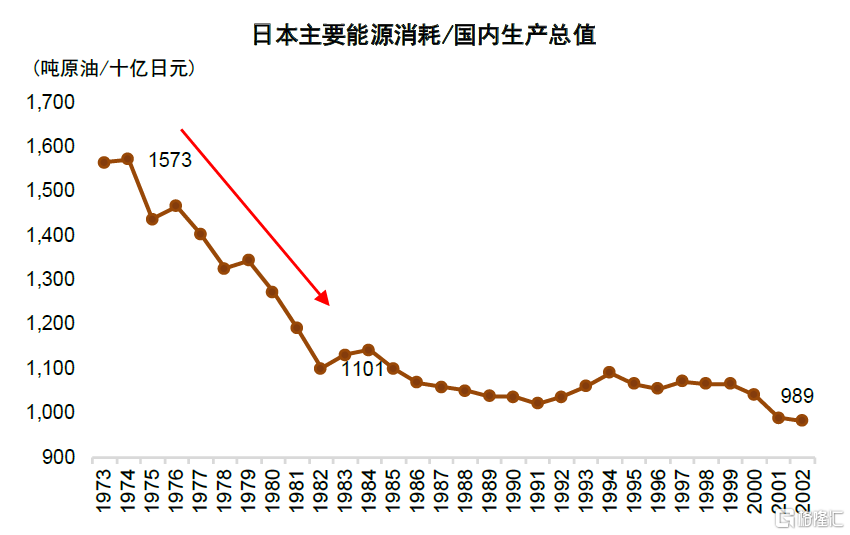

日本在滯脹時期股市相對較好的表現,可能與節能降耗措施有關。早期日本本土資源匱乏且高度依賴能源進口,經濟增長飽受第一次石油危機衝擊並出現明顯衰退。但此後日本採取了全民節能措施,包括如下幾個方面:1)轉變產業結構,從原料、能源消耗密集型的產業轉向原料、能源消耗少的產業;2)制定“陽光計劃”來開發能源如太陽能、地熱能、合成天然氣以及氫能等;3)開發替代能源如原子能;4)在國民經濟的各部門中增加節能的投資;5)鼓勵節約民用能源,如家用電器、汽車等。日本的節能措施取得了明顯的成效,1980年單位GDP的能耗水平比1973年下降了近20%,在面臨第二次石油危機的時候,歐美國家都出現了衰退,而日本經濟只是出現了小幅的增速下滑。

日本出色地降低對石油的依賴,使其在第一次石油危機之後主要發達國家中經濟表現最好,而日本股市也成為1970年代發達國家股市中表現最好的一個。日本的經驗也突出了當前“雙碳”目標的重要意義,擺脱對傳統能源的依賴可以緩解能源供應瓶頸對經濟增長的約束,同時也啟示全球經濟重返可持續的平穩增長軌道中,能源效率提高和替代能源開發可能是一個突破口。

產業升級和消費升級主線是日本在轉型升級背景下的投資主線。日本在經濟結構的轉型期,利用自身稟賦優勢併疊加產業政策支持,實現產業升級進而帶動居民收入水平提升,可能是其股票市場走出獨立行情的重要原因。1973-1983年日本股票市場指數受傳統行業拖累表現相對平淡,但與產業升級和消費升級相關的結構性機會相對突出,其中支持服務、製藥及生物技術、科技硬件設備、媒體、電子及電氣設備等5個行業漲幅超過150%,期間日本市場表現最好的100只股票也基本來自產業升級和消費升級相關領域。我們認為日本轉型期的發展經驗,對於中國在當前海外滯脹概率加大的背景下,自身的能源轉型、持續加大科技創新、並推動產業升級和消費升級可能是中國抵禦外部不利因素,市場走出獨立行情的關鍵。

圖表:日本在1970年代經濟停滯程度明顯小於歐美國家

資料來源:萬得資訊,haver,中金公司研究部

圖表:全球國家普遍出現兩個通脹高峯,但日本1980年的峯值明顯較低

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

圖表:日本股市在全球滯脹時期漲幅最大且回撤最小,美國和德國股指漲幅相對較小

資料來源:萬得資訊,彭博資訊,中金公司研究部

圖表:以日本、德國為代表的製造業強國相比美元普遍出現升值。而相比美元出現大幅貶值的意大利和英國,自身通脹也較為嚴重

資料來源:萬得資訊,CEIC,中金公司研究部

圖表:日本單位GDP能耗水平在第一次石油危機之後不斷降低

資料來源:METI/General Energy Statistics, ECCJ, 中金公司研究部

圖表:日本出色地降低對石油的依賴,使其成為石油危機後表現最好的經濟體

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

1970年代滯脹對當前投資的啟示

當前海外滯脹的概率可能在上升。與我們在2021年10月發佈的《解析“滯脹”和市場啟示》觀點略有不同,我們認為當前全球通脹的成因逐漸在接近1970年代的特徵,首先美聯儲屢屢誤判通脹形勢,並通過擴大財政赤字的方式大幅增加貨幣供應;其次是俄烏意外地緣風險升級帶來原油、農產品等大宗商品的供給衝擊,也與1970年代的石油危機和糧食危機有一定相似之處;同時疫情對勞動力供給帶來的深遠影響,導致勞動力短缺問題至今難以解決並推動工資價格上漲,美國執政者開始面臨較多的政策應對挑戰,越來越多的因素開始和1970年代類似,我們需要開始思考如果未來全球是滯脹的環境,資產配置如何應對。

通脹預期可能是判斷市場節奏的關鍵因素,即使是身處滯脹期,也並非完全沒有投資機會。滯脹環境下的資產配置思路可能發生較大變化,宏觀因素將主導市場,但當前情況與1970年滯脹略有差異。不過即使身處滯脹期,資產配置及股市也會隨通脹小週期起落而變化。換一個角度理解,身處1970年代的投資者可能很難判斷所處的是一個滯脹的時代,所謂的滯脹期可能更多是後來者的總結,投資者往往更聚焦的是眼前的增長、通脹、政策和產業因素,因此並不會因為長期滯脹就放棄短期盈利增長和政策驅動的上漲機會。當市場開始預期通脹緩解、政策階段轉松時,股市仍有上行機會,配置上也往往由上游向中下游切換。從這個角度來説,即便當前是中期進入高通脹的起點,但只要通脹預期有所緩解,其它宏觀因素向好,那麼投資者仍可積極參與股市。

在高通脹和流動性偏緊的環境下,高景氣產業仍有可能走出獨立行情。雖然1972年“漂亮50”的成長泡沫在滯脹環境下破滅,但這可能與其自身基本面惡化和估值泡沫有關。1975年以後美股納斯達克指數走出上升行情,即便後期面臨第二次石油危機的衝擊和貨幣政策的緊縮,納斯達克指數期間雖有波動但仍處於大牛市中,表現明顯好於傳統行業為主的標普500和道瓊斯指數。因為1970年代後期正處於美國科技創新和技術升級的關鍵節點,行業高景氣帶來的高增長,足夠對抗分母端利率上升帶來的衝擊,仍可能取得明顯超額收益。我們在2021年7月發佈的《成長風格走到哪了》也闡述了這一觀點,2013年的創業板和2016-2017的“FAAMNG”均是例證。

若海外走向滯脹環境,中國市場可能相對略好。從1970年代滯脹期跨國比較來看,製造業和資源相對較強的國家的通脹抵禦能力也相對更強,而且較強的經濟增長韌性也是關鍵,突出的表現是日本股市在滯脹期間一枝獨秀。結合滯脹期跨國比較的經驗,相比當年日本,中國內需潛力大且同處轉型升級、製造業競爭力逐步增強階段,而且在本輪疫後經濟復甦中,中國在需求側的刺激也相對較為有限,供應鏈受損程度更小。從上述角度來看,我們認為中國所面臨的外圍通脹壓力可能好於大多數經濟體,而且從日本節能降耗改革對降低通脹所帶來的積極影響,中國的新能源產業在全球競爭力相對領先,權益市場表現可能會相對好於其它經濟體,持續的科技創新和改革開放對維持中國相對競爭力較為關鍵。

後市展望

短期仍需耐心等待情緒底。短期地緣事件等因素導致的供應風險仍存在較大的不確定性,尤其是原油等主要大宗商品漲價的高點和持續性仍有待觀察,若商品價格大漲並在高位持續,加劇通脹風險的同時可能也會壓制未來全球總需求,海外主要經濟體下半年滑坡風險也有所上升,海外“滯脹”的情形可能在加大。我們認為在相關風險並未完全解除的背景下,海外市場波動風險仍需要在國內市場進一步的消化,市場情緒可能仍將低迷,後續成交有可能會逐步萎縮。

市場中期轉機可能需待漲價壓力緩解和通脹水平見頂。根據1970年代的經驗,即便是在滯脹的情形之下,市場仍然會參照當時的通脹水平進行交易,股市變化方向與CPI同比呈反向變化關係,即通脹預期緩解後市場才能迎來真正的轉機。根據中金宏觀組的預測,美國CPI同比的高點可能在3-5月左右出現,並且俄烏地緣政治風險和原油等大宗商品供應風險也有望進一步明晰,可能是宏觀層面風險邊際緩解和市場轉機的重要窗口期。

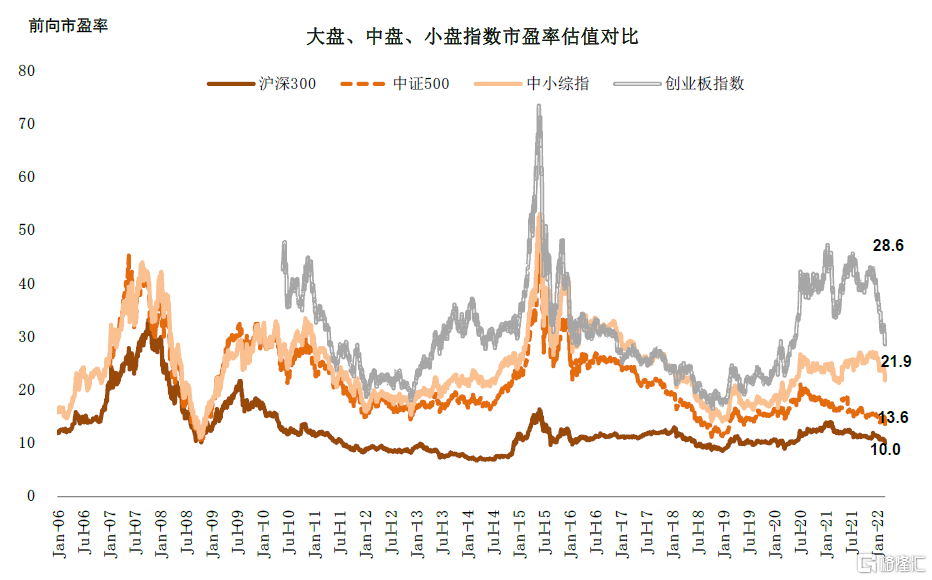

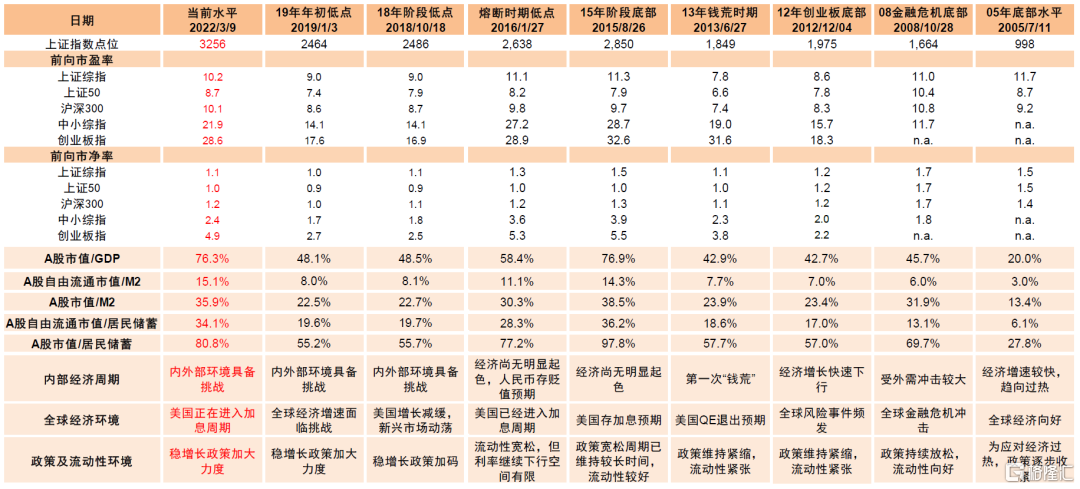

中國市場中期在全球市場中可能相對有韌性:1)中國當前所處的增長與政策週期相比海外更有利,兩會政府工作報吿已錨定5.5%的增長目標,“穩增長”政策儲備空間相對充足,後續“穩增長”政策繼續發力,增長在二季度左右可能逐步改善。2)中國市場估值絕對估值處在歷史相對低位,與其他主要市場相比相對估值也具有吸引力。滬深300指數前向市盈率10.0x,也明顯低於歷史均值12.6x,約為歷史30%的分位水平,滬深300股權風險溢價7.2%,均超過均值,並向上接近1倍標準差,此外,高估值的創業板指和熱門成長行業的估值壓力也逐漸化解,創業板指前向市盈率已回落至歷史均值下方。3)中國的通脹壓力整體可控。當前中國通脹水平整體不高,更多面臨的是增長層面的壓力,而且中國是全球重要的製造業大國,具有全球最大、相對較全的產業鏈,只要中國繼續謀求科技創新、產業升級的趨勢不變,結合1970年代日本的經驗,在全球供應風險中中國可能會相對更有韌性。綜合來看,儘管短期的全球波動具有一定的傳染性、中國市場情緒面上的修復仍需要時間,我們判斷中期內中國市場有望在全球波動中展現相對韌性。

若未來供應風險逐步緩解,市場風格可能逐步重回成長,中下游製造業有望迎來轉機。我們認為短期市場在宏觀風險和不確定性仍存的背景下,低估值的穩增長領域可能相對更有韌性,注重倉位控制。若未來宏觀風險逐步化解,疊加國內增長預期逐漸企穩,成長板塊自身估值壓力逐漸消化後,市場風格有望逐步迴歸景氣度較高的成長領域,類似1970年代後期納斯達克指數的優異表現,例如新能源汽車產業鏈、新能源光伏、生物醫藥、科技硬件和“智能化”趨勢相關領域;另一方面,中下游製造業對成本上升的風險在2021年和近期再度充分反應,若上游價格未來出現見頂信號,中下游製造業在盈利反轉驅動下有望迎來轉機。

圖表:滬深300股權風險溢價上升至2009年至今均值以上,逐漸接近均值上方一倍標準差

資料來源:萬得資訊,朝陽永續,中金公司研究部 注:數據截至2022年3月9日

圖表:創業扳指股權風險溢價也升至2009年至今均值以上

資料來源:萬得資訊,朝陽永續,中金公司研究部 注:數據截至2022年3月9日

圖表:當前A股市場估值與歷史上階段性低點比較

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部 注:數據截至2022年3月9日