本文來自:招商策略研究,作者:張夏 陳星宇

近期俄烏衝突升級導致全球避險情緒上升,油價面臨再次大幅攀升風險。原油作 為“大宗之母”和重要戰略儲備,一直備受關注。本文詳細覆盤了七十年代以來幾 次油價大幅攀升的經過,結合經濟指標、主要股指及各板塊在幾次高油價中的表 現,探討高油價對主要指數、各行業以及細分領域產業趨勢的影響及其邏輯。

【四次油價大幅上行】第一次石油危機開始於 1973 年 10 月第四次中東戰爭的爆發,經濟和政治層面多因素使然;第二次石油危機導火索是“伊斯蘭革命”帶來伊朗石油產出驟降,之後“兩伊戰爭”爆發帶來石油設施破壞,石油減產;海灣戰爭使得伊拉克和科威特石油設施遭到破壞,石油產量驟降導致第三次石油危機。2003 年至 2008 年亞洲經濟迅速崛起,全球原油供需缺口擴大,油價出現第四次大幅攀升。

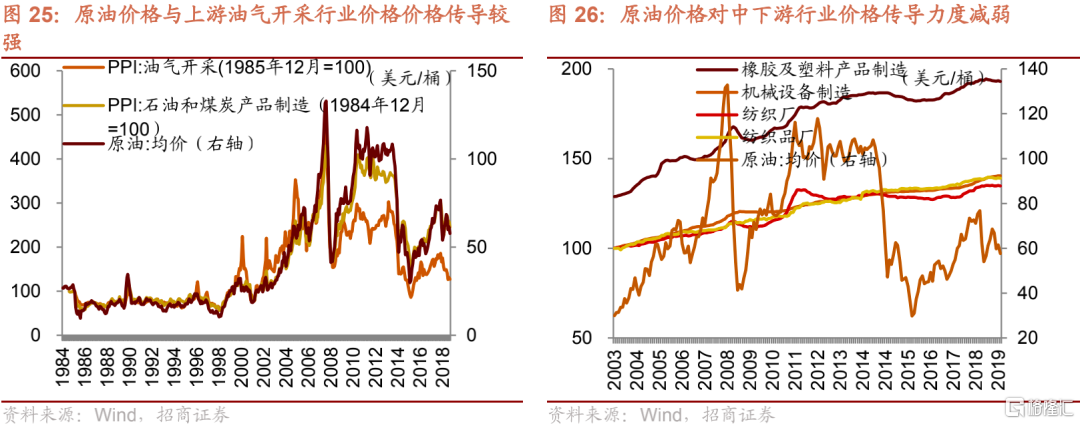

【影響邏輯】全市場而言,油價上漲一方面直接帶來工業生產領域成本提高,幾 次油價攀升燃料及動力、化工相關產品和金屬及製品行業 PPI 同比漲幅最大;另 一方面高油價通過價格輸入和收入轉移效應帶來 CPI 的走高,CPI 與固定資產投資和個人消費支出呈現明顯的負相關關係;從產業鏈傳導來看,隨着產業鏈下移行業集中度降低,價格傳導作用減弱,行業影響減弱。

【經濟表現】第一次石油危機期間,世界原油均價將近翻了四倍,美國 GDP 不變價同比從 5.60%降為-0.50%,製造業總產值增長率從 1972、1973 年 10%以上 的高增長滑落至 1974、1975 年的 4.21%和 5.23%。日本經濟遭到更為嚴重的衝擊;第二次石油危機期間美國 GDP 由 1978 年的 5.5%到 1980 年降為-0.30%,美 國 GDP 從 1981 年的 2.5%降低到-1.80%,製造業總產值同比下降 0.23%,日本 由於嚴格控制通脹以及汽車產業的獲益,避免了大幅衝擊。第三次石油危機持續時間相對較短,對宏觀經濟的影響相對較小。第四輪油價的上行進一步加劇了全球的通脹。

【股指表現】以 OPEC 的兩次提價為界限,第一次石油危機期間,標普 500 和日經 225 均有兩輪大幅下跌;第二次石油危機對美日股指的衝擊相對較小,標普 500 和日經 225 在短暫的下跌之後,迅速恢復並大幅回升;第三次石油危機,美日股市都油價表現出較強的敏感性;2003 年至 2008 年全球經濟較為強勁,中美 日主要指數在油價上行期間均有較好表現。

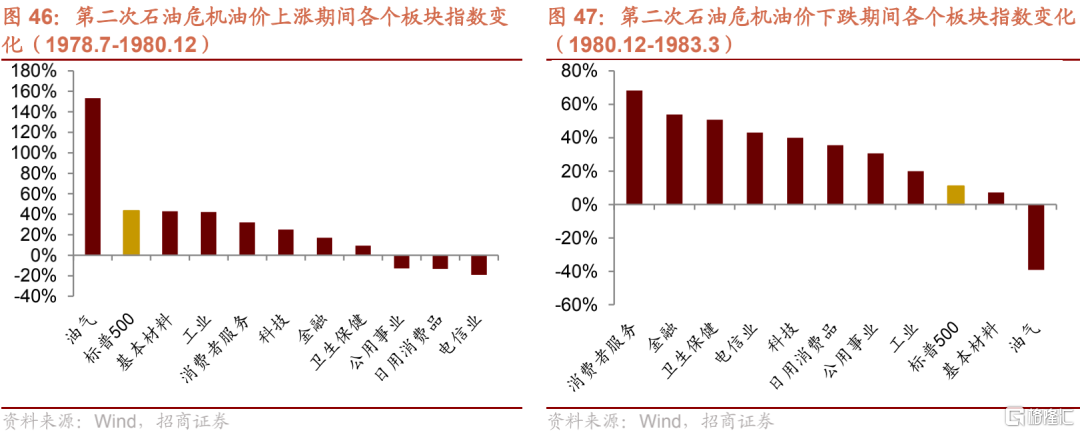

【行業表現】考察各板塊在油價上漲與下跌階段的表現可以發現,消費者服務、 金融、工業等與油價有因果關係的行業在三次石油危機期間波動較大;能源、油氣、基礎材料多數情況較為受益;金融行業表現出較大的波動性和敏感性;電信、科技相對穩健;市場政策等因素同樣影響板塊表現差異。

【產業格局】覆盤來看,高油價主要對產業帶來三個方面的影響:1)產業結構:以日本為例,70 年代高油價促使其經濟實現使其資本驅動向技術驅動的轉型;2)產業鏈:石化產業鏈而言,一方面高油價對石化行業不同環節利潤帶來擾動,另一方面帶來替代工藝的發展機會;汽車產業鏈而言帶來了小型車的風靡和新能源車的崛起;3)能源結構:幾次高油價使得原油在全球能源消費生產中佔比 逐漸降低,天然氣、煤炭、核能等佔比逐漸提升。

【總結】參考歷次油價攀升的市場表現,推薦關注在油價上行期間較為受益的油氣、基本材料等板塊,相對抗跌的電信、科技板塊,以及高油價給化工替代工藝和新能源等替代能源帶來的產業機會。

風險提示:產業扶持度不及預期,宏觀經濟波動。

01

歷次高油價行情回顧

1973 年以來,國際原油價格共經歷了幾輪較為明顯的上漲。2000 年以前主要是三次石油危機帶來油價的上漲, 2000 年之後需求和貨幣等因素是國際原油價格的攀升的主要驅動因素。並且 2000 年之後國際原油價格中樞明顯上 移。本文對三次石油危機以及 2008 年這四輪油價顯著上行進行復盤,探討宏觀經濟、資本市場主要指數以及產業格局在歷次高油價期間的表現。

1、第一次石油危機 1973-1975

20 世紀 50 年代隨着大量油田被發現,石油業開始快速發展,期間各種矛盾也在不斷積蓄,到 70 年代第一次石油危 機爆發,分析來看經濟和政治因素都在這輪石油危機中扮演重要角色。

經濟層面來看,產油國與西方石油壟斷公司的利益衝突是第一次石油危機爆發的主要原因。20 世紀 50 年代開始, 石油工業進入快速發展時期,加瓦爾、羅馬什金等大油田的發現以及石油鑽探技術的進步,帶來世界範圍內石油供 給的大幅增加。後來被稱為石油“七姐妹”的石油巨頭公司也在這一時期得到發展壯大。由於國際石油壟斷公司對油價 的控制,油價一直維持在 1.4-1.8 美元/桶,經過 OPEC 的鬥爭,到 1973 年 1 月油價上升到 2.95 美元/桶。1971 年籤 訂的德黑蘭/的黎波里條約改善了油價,但是國際石油公司有權按照約定價格購買任意多的石油。產油國對資本主義 舊的石油體系長期低價的不滿與西方石油公司不肯讓步,使得雙方的矛盾日益尖鋭。

政治層面來看,這次石油危機根本原因是阿拉伯國家主要想利用石油武器,要求美國等放棄對以色列的支持立場, 迫使以色列退出佔領的阿拉伯國家領土。

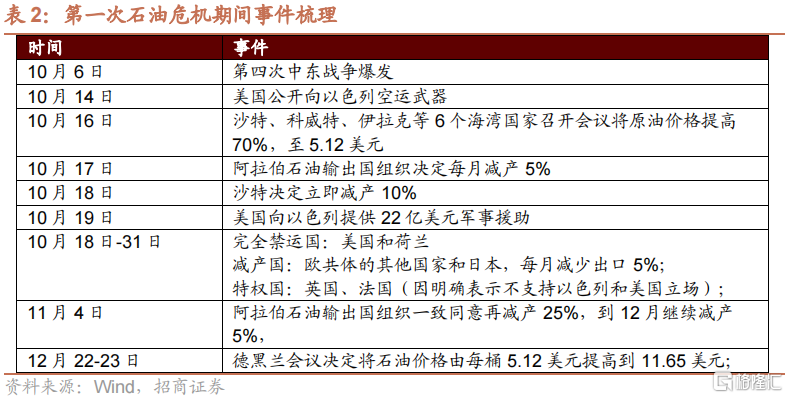

1973 年 10 月 6 日,第四次中東戰爭爆發,10 月 14 日美國公開向以色列空運武器、19 日向以色列提供 22 億美元的 軍事援助,此後阿拉伯國家開始實施一系列削減產量、石油禁運措施將石油危機推向高潮。第四次中東戰爭結束之 後,為了達到埃及、敍利亞和以色列談判的政治目的,阿拉伯國家繼續使用石油武器施壓。一方面,從 1973 年 9 月 到 1974 年 1 月,阿拉伯產油國原油產量從每天 2230 萬桶,降低到 1790 萬桶,下降了 11.8%。另一方面 1973 年 12 月 22 日至 23 日,石油輸出國組織各成員國在德黑蘭一致決定將石油價格由每桶 5.12 美元提高到 11.65 美元,也被 認為是“二十世紀關鍵性事件之一”。因此,第一次石油危機主要是阿拉伯國家出於自身政治和經濟需求,主動縮減供給。

2、第二次石油危機 1979-1980

1978 年底,世界第二大石油出口國伊朗發生政局變動,即“伊斯蘭革命”,親美温和派國王巴列維被推下台。社會經 濟的動盪使得伊朗石油日產量從 650 萬桶/天跌到不足 100 萬桶/天,1978 年 12 月 26 日至 1979 年 3 月 4 日,伊朗 石油出口全部停止。供給的嚴重不足導致石油價格從 13 美元/桶一路攀升到 34 美元/桶,第二次石油危機爆發。隨後 1980 年 9 月 22 日,“兩伊戰爭爆發”,產油設施遭到破壞,伊拉克石油產量從 370 萬桶/天驟降至 20 萬桶/天,全球石 油產量從 580 萬桶/天降到 100 萬桶/天以下,市場每天有 560 萬桶的缺口,國際油價一度攀升到 41 美元/桶。為了緩解油價上漲的衝擊,美英等國家開始提高石油開採能力,隨後 OPEC 石油產量開始回升,同時伴隨着世界經濟的衰 退,石油需求開始回落。1983 年,OPEC 決定降價 15%,油價重新回落至 30 美元/桶以下。

在這一輪的石油危機中,一方面有戰爭導致的被動供應減少的客觀因素,另一方面,市場心理預期的也扮演了重要 的推動作用。第一次石油危機之後,西方國家意識到石油在國際博弈中的重要作用,紛紛開始制定石油儲備計劃。“伊斯蘭革命”爆發之後,出於對波斯灣地區供油穩定性的擔憂,各家開始加速石油儲備。1977 年美國中央情報局在 一份能源報吿中稱 OPEC 和蘇聯國家的石油供應能力大約在 1985 年達到頂峯,隨後市場將面臨石油的長期吃緊。1978 年洛克菲勒基金會同樣在報吿中稱“世界將逐漸經歷石油的長期緊張,或者甚至是嚴重的不足”,使得市場對油 價上漲的預期不斷升温。石油公司開始囤油,個體消費者開始搶油,推動原油供給每天約減少 300 萬桶,原油需求每天增加 300 萬桶。心理預期的自我實現推升油價加劇上漲。

3、第三次石油危機 1990-1992

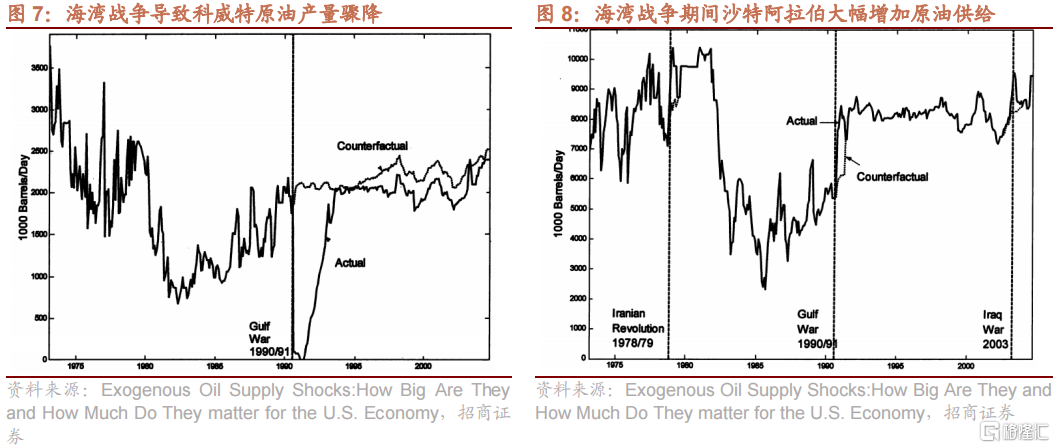

1990 年,伊拉克對科威特發動海灣戰爭,兩國石油設施遭到嚴重破壞,石油產量驟降。8 月初,伊拉克佔領科威特 之後,受到國際經濟制裁,石油供應中斷。僅僅 3 個月的時間裏,國際油價從 14 美元/桶急劇攀升至 42 美元/桶,石 油危機爆發。隨後美國經濟在 1990 年第三季度陷入衰退,拖累全球經濟增長。

相比於前兩次石油危機,本次石油危機的影響並沒有那麼大。一方面由於海灣戰爭僅維持了 8 個月,主要作戰時間 在一個月左右,同時,世界其他國家的產油水平也在不斷提升,另一方面,國際能源署(IEA)充分的緊急預案也發 揮了關鍵作用。以沙特為首的 OPEC 國家迅速增產超過 300 萬桶/天,基本維持了海灣戰爭期間石油的供給。科威特 在戰後 1 年多的時間將石油產量恢復到戰前的水平。因此,到 1991 年末,世界石油產量幾乎與海灣戰爭前持平,國際油價很快恢復到戰前水平。

4、2003-2008:供不應求推動油價高漲

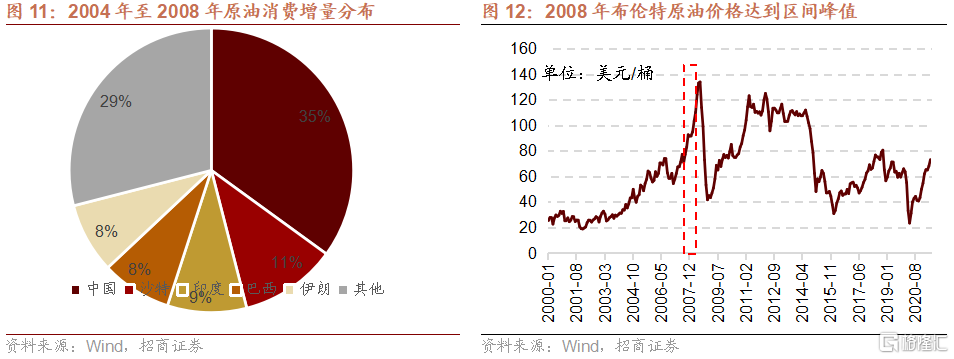

2003 年至 2008 年全球尤其亞洲經濟迅速崛起,原油需求大幅上行,帶動油價攀升。2003 年至 2008 年亞洲 GDP 年 均增速均在 5%以上,與此同時全球原油消費量出現較大幅度提升,2004 年全球原油需求同比增速達到 3.84%,達 到 1990 年以來的最大漲幅。根據 BP 數據統計,2007 年全球原油供給缺口達到 0.85 億噸。

2004 年開始,國際油價在需求的拉動下穩步提升,2007 年之後進入快速提升階段。2007 年 1 月布倫特原油 54.3 美 元/桶,到 2008 年 7 月油價達到 133.87 美元/桶,漲幅達到 146.54%。

5、小結

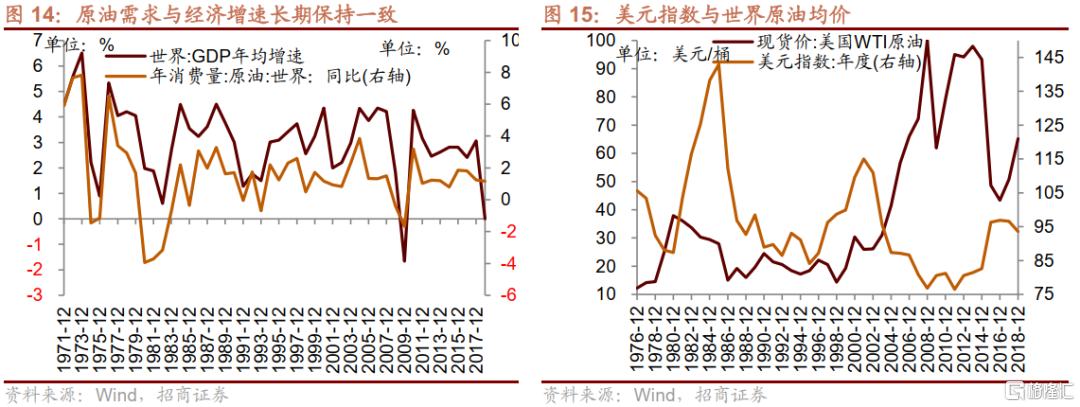

回顧以上四輪原油價格大幅上漲,可以發現全球原油價格主要由供給需求的決定,同時貨幣因素也會對原油價格產 生直接影響,地緣政治和原油庫存通過影響原油的供給需求間接對油價產生擾動。

從需求端來看,原油的需求長期主要與經濟增長密切相關,並且石油需求比 GDP 的變化提前反應。當經濟從衰退轉向復甦時,投資意願增加,帶動原油需求增大;當經濟由繁榮走向衰退時,經濟仍保持在較高增速水平,由於對經 濟衰退的預期和市場存量的飽和,企業投資需求下降,提前反應在石油需求的下降。短期替代資源的而成本以及投機需求也會影響原油的需求。

供給端來看,主要受石油儲量開採成本等影響。由於世界原油產量主要集中在中東地區,世界原油的供給主要受 OPEC 國家主導。三次石油危機期間 OPEC 的減產均導致油價的大幅上漲。

另外由於原油使用美元計價,使得油價與美元走勢呈現較為顯著的負相關關係。根據 Weller 和 Lilly 在 2004 年的測 算石油價格與美元匯率之間的相關係數為-0.7.尤其佈雷頓森林體系瓦解以後,美元與黃金脱鈎,石油美元得以延續。當美元貶值時,使用其他貨幣購買石油變得更加便宜,刺激需求,推動油價的走高。相反,美元升值,對於其他投資者石油變得更貴了,抑制需求,油價走低。

02

石油危機影響市場的邏輯

1、對於整個市場

(1)高石油 PPI 上漲產生直接效應

油價的上漲首先帶來工業生產領域成本的提高。在現代工業中,石油不僅是主要燃料也是主要原料,石油的供不應 求和油價的大幅上漲,直接帶來生產領域產品成本的提高。成本提高程度隨着用油程度的不同有所差異。從歷次石 油危機來看,燃料相關產品及動力、化工及相關產品和金屬及金屬製品相關行業 PPI 同比漲幅最大。紙漿及紙製品、 橡膠和塑料製品以及紡織品和服裝行業 PPI 同比漲幅相對較小。

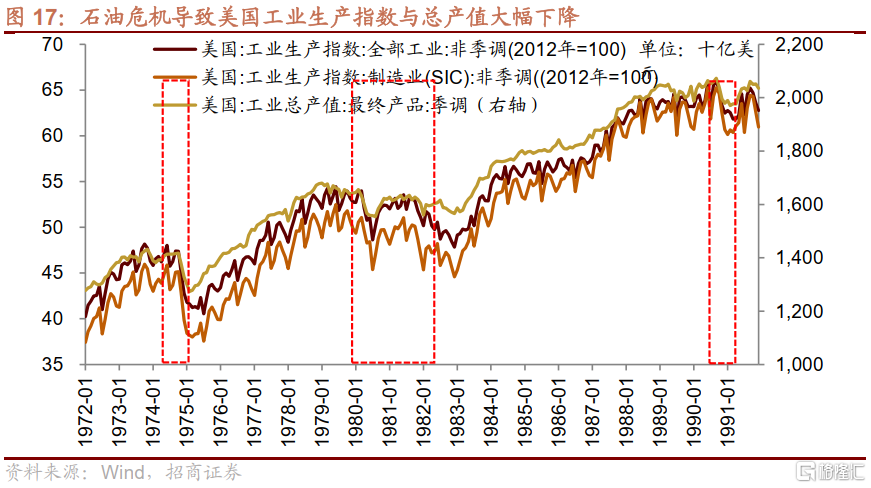

PPI 上漲導致工業產品產銷能力的下降。第一次石油危機期間美國的工業總產值(最終產品,季調)從 1973 年 10 月的 1.46 萬億美元降到 1975 年 6 月的 1.31 萬億美元,降幅達 8%。第二次石油危機從伊斯蘭革命到兩伊戰爭,美 國工業生產總值出現兩階段下跌,從 1979 年 5 月到 1980 年 8 月工業生產總值從 1.67 萬億美元降到 1.55 萬億美元,降幅 6.9%;隨後小幅上漲,又從 1981 年 5 月的 1.63 萬億美元降低到 1982 年 1 月的 1.56 萬億美元,降幅達 4.5%。第三次石油危機持續時間相對較短,影響相對較小。美國工業生產總值從 1990 年 9 月的 2.07 萬億美元降低到 1991 年 2 月的 1.97 萬億美元,降幅 4.9%。

(2)油價帶動 CPI 上漲抑制投資消費

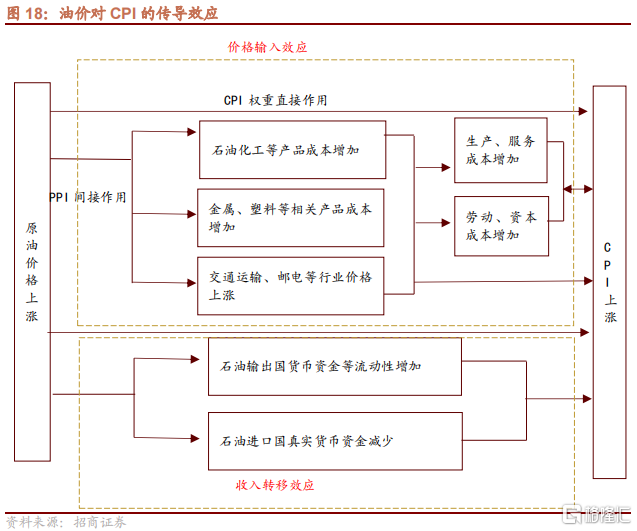

一方面,價格輸入效應使得原油價格上漲影響 CPI 走高。由於原油在 CPI 中佔有重要權重,國際油價走高,影響國 內油價及相關石油化工產品成本增加,直接作用於一籃子商品。同時,油價通過 PPI 產業鏈向下傳導,柴油、煤油、 燃料油等工業製品成本增加,隨後金屬製品、塑料等價格也會因此上漲,交通運輸、郵電等行業陸續上漲,從工業 領域生產勞動成本到商品服務業領域消費價格最終都會上漲。從而引發投資、產出的下降。

另一方面,從國際收支轉移效應來看,油價的上漲,使得 OPEC 等石油輸出國獲得大量的石油美元,貨幣資金流動 性提高,直接導致通脹的產生。而對於石油進口國,油價上漲,使得真實貨幣餘額減少,消費者會增加對其他產品 的替代需求,在供給不變的情況下,帶來社會需求增加,引發通漲。

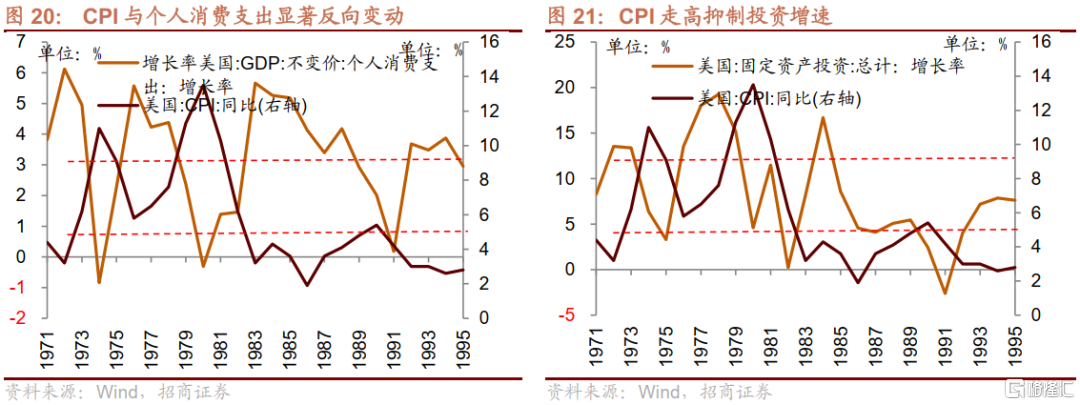

CPI的與固定資產投資和個人消費支出呈現明顯的負相關關係,並且對個人消費的作用很快呈現。第一次石油危機期間1973年至1974年,美國CPI同比由6.2%上升至11.0%,美國個人消費支出不變價增速由4.95%降低到-0.84%,固定資產投資由13.39%降低到6.38%。第二次石油危機期間,1978至1980年美國CPI同比分別為7.60%,11.30和13.50,這一期間美國固定資產投資增長率由19.25%降低到1979年的15.19%,1980年的4.58%;個人消費支出增長率由4.38%降到2.38%和-0.31%。第三次石油危機期間同樣,1989至1990年CPI同比從4.80%增長至5.40,固定資產投資增速由5.44%下降到2.44%,個人消費支出增速由2.92%降低到2.01%。同時從時間效果來看,個人消費支出與CPI的變動時間較為一致,即CPI的上漲會立馬對個人消費支出產生抑制作用。而對於投資的作用會有一些時滯。CPI先出現下降,隨後投資開始回升,在CPI出現上漲一段時間之後,固定資產投資增速開始回落。

2、產業價值鏈成本傳導

(1)原油價格是產業鏈價格主要驅動力

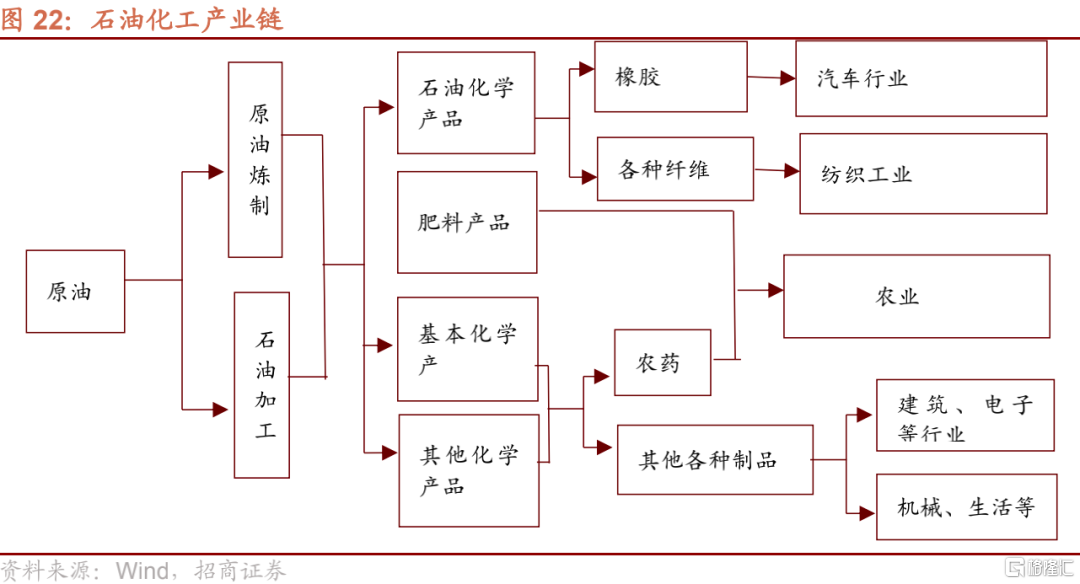

根據工業生產流程,原油產業鏈一般包括:原油開採—煉油—化學工業—紡織、機械行業。原油價格隨着產業鏈逐漸傳導,同時從上游到下游隨着行業集中度的降低,價格傳導作用逐漸減弱。

全球原油市場是一個供給高度集中的市場。根據BP全球產油國數據,1965年以來OPEC原油年產量佔世界總產量在40%左右。以1973年為例,世界原油總產量28.76億噸,其中OPEC國家年產量15.03億噸,佔比高達52%;美國年產油量5.14億噸,佔比18%;前蘇聯年產油4.29億噸佔比15%緊隨其後,其他地區合計產油佔比15%。因此在高度集中的原油市場,OPEC、美國、前蘇聯幾乎決定了全球原油的供給價格。

隨着產業鏈向下移動,行業集中度逐漸減弱,煉油行業一般集中於大型企業,具有相對較高的壟斷定價能力,能夠有效的把油價向下傳導,表現出原油與油氣開採行業和燃料動力等價格走勢較為一致。產業鏈中下游相對分散,競爭激烈,議價能力減弱較弱。石油化工產業鏈的中下游包括化學工業、紡織業以及機械行業等,隨着產業鏈的下移動,行業集中度逐漸降低。表現出原油價格的變化部分轉化為化學工業價格,更為下游的機械工業等更多的受投資端和消費的影響,石油價格傳導力度有限。

基於以上分析,可以發現,全球原油集中度極高,具有高度的壟斷定價權力,隨着下游行業集中度的降低,定價能力減弱使得價格傳導的力度逐漸減弱,因此在整個石油化工產業鏈中,上游的原油價格是主要的驅動因素。

(2)油價變動對行業的影響定量分析

我們選取三次石油危機期間1973年1月至1991年12月世界原油均價與各個一級行業每股市盈率的月度數據,取對數,差分調整之後,得到如下因果檢驗結果:在90%的置信水平上,原油價格是電信業、消費者服務業、衞生保健業、金融業工業和公用事業市盈率的格蘭傑因。而與日用消費品和基礎材料沒有檢驗出因果關係。

通過脈衝響應分析我們發現,對於電信行業,當油價出現正向衝擊時,電信行業市盈率會負向變化,在第三期的時候衝擊達到最大,在第六期之後歸於平穩。對於消費者服務行業和工業,在第一期就會迅速出現負向變化,並且在第二期衝擊達到最大,隨後開始回升,影響減弱;對於衞生保健行業油價的正向衝擊,對其有負向的影響,並且在第三期影響達到最大,隨後開始回升歸於平穩;對於金融和公用事業行業,油價的正向衝擊,最開始會使其產生正向的變化,經過一期之後開始出現負向影響,並且在第二期影響達到最大。

03

高油價期間市場表現

1、全球經濟和股指變化

(1)宏觀經濟層面

第一次石油危機期間油價的迅速抬升,對美國、日本等依賴石油進口的國家經濟造成嚴重衝擊。世界原油均價由1973年的2.81美元/桶上漲到1974年的10.98美元/桶,將近翻了四倍。原油作為工業生產的基本原料,油價的上漲,很快傳導到其他生產與消費領域。美國工業總產值下降了14%。CPI當月同比從1973年初的3.6%,到1974年10月達到12.3%。日本CPI當月同比更是由1973年一月的6.70%上漲到1974年10月的24.80%。美日經濟迅速回落,美國GDP不變價同比由1973年的5.60%降為-0.50%,製造業總產值增長率從 1972、1973 年 10%以上的高增長滑落至 1974、1975 年的 4.21%和 5.23%。由於日本當時99.85%的石油依賴進口,來自中東地區佔其進口總量的80%以上,日本經濟受到的衝擊最為嚴重,GDP不變價同比由1973年的8.03%降低9.26個百分點,1974年僅為-1.23%。其中主要原因在於第一次石油危機對日本的製造業產生了重創。此前日本製造業總產值 年增長接近10%,1974和1975年連續下降達7.6%。日本工業總產值下降了20%以上。

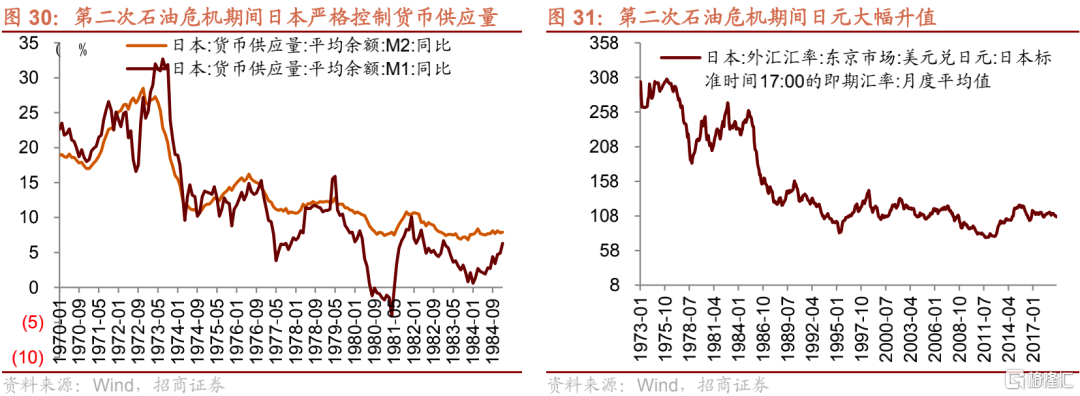

第二次石油危機相比於第一次石油危機,油價漲幅更大,再次重創美國經濟受,日本經濟受到衝擊相對較小。1978年世界原油均價由12.92美元/桶上漲到1979年的30.96美元/桶,到1980年達到36.87美元/桶,日本GDP不變價同比由1979年的5.48%到1980年降為2.82%。美國GDP由1978年的5.5%到1980年降為-0.30%。兩伊戰爭期間,日本GDP從1981年的4.21%降到1982年的3.31%,即使是最為嚴重的 1982 年,日本製造業總產值仍然增長 3.29%;美國GDP從1981年的2.5%降低到-1.80%,製造業總產值同比下降 0.23%。

相比於第一次石油危機,本次日本的CPI漲幅相對較小。美國CPI從1978年開始上漲,至1980年4月達到14.7%。日本CPI從1979年9月的3.2%開始至1980年9月達到8.7%,維持8%的水平大約一年時間之後開始逐漸恢復。此次日本通脹沒有出現大幅上升,主要有兩方面原因。一方面由於經歷了第一石油危機高通脹之後,日本吸取貨幣供應過剩的教訓,將貨幣供應量一直控制在較低水平。第一次石油危機期間日本M2餘額同比高達28.5%,M1同比增速達32%,第二次石油危機期間M2同比增速控制在7.5%左右,M1同比增速降甚至將為-4.10%。另一方面,日元在此期間的快速升值,也是日本此次避免惡性通脹的重要原因。第一次石油危機1973年底美元兑日元匯率為280.00,到第二次石油危機1978年10餘額美元兑日元僅為176.05。日元的大幅升值,壓低進口原材料的價格,有效緩解了國際油價上漲給國內市場帶來的通脹壓力,使得日本有效避免了惡性通脹的再次發生。

本次石油危機對美日經濟影響相對較小。分析原因,主要在於第一次石油危機之後,美國等西方國家認識到自己對石油的主宰權不在,1974年2月,世界各主要石油消費國之間成立了國際能源組織“IEA”(International Energy Agency),旨在協調各成員國的能源政策,減少對進口石油的依賴。

第三次石油危機相比於前兩次石油危機持續時間相對較短,對宏觀經濟的影響相對較小。

一方面由於經過前兩次石油危機之後,世界各國紛紛開始加強石油產業的發展,產油國數量開始大幅增加。1973年全世界產油國不足60個,到了1986年增加到近80個,其中非OPEC產油國由16個增加到30個,將近增加了一倍。尤其是進入八十年代之後,英國、挪威和墨西哥等國家積極進行油田的開發,在1980-1984年英國石油產量增加55.5%,挪威石油產量增加41.5%。

另一方面,為了緩解對石油的依賴,前兩次石油危機之後各種新能源、替代能源迅速發展依賴,到1984年底,全世界核電站達到322座,總裝機容量達2.30億千瓦;到1985年底,世界地熱發電裝機總容量達到590萬千瓦,十年間增長了3.3倍。

2003-2008年這一輪油價的上漲明顯帶來了中美日通脹的上行,其中中國尤為顯著。2008年中國CPI同比從2003年的1.13%攀升至5.93%。同期美國CPI從2.3%上升至3.8%,日本CPI由-0.3%上漲至1.4%。從國內生產來看,中國在油價上行期間GDP仍然保持較高增速,美日在油價上行後期,GDP增速出現回落。

(2)股指層面

第一次石油危機期間,以OPEC的兩次提價為界限,標普500和日經225均有兩輪的大幅下跌。1973年10月16日,沙特、科威特、伊拉克等6個海灣國家召開會議將原油價格提高70%,至5.12美元/桶,標普500從10月16日的110.19點開始到12月6日持續下跌至94.42點。日經225隨後從10月30日4702.92的高點跌倒12月18日的3958.57點,跌幅達15.83%。12月下旬,德黑蘭會議再次將石油價格由每桶5.12美元/桶提高到11.65美元/桶,標普500從1974年初的99.80連續9個月下跌,到9月30日至63.54,跌幅達36.33%。日經225經歷短暫回升之後,從1974年5月31日的4772.66連續5個月下跌到10月28日的3403.61點,跌幅達到28.69%。

第二次石油危機雖然同樣處於全球經濟衰退期間,但相比於第一次石油危機,對美日股指的衝擊相對較小,標普500和日經225在短暫的下跌之後,都迅速恢復並大幅上升。

1978年10月中旬開始的一個月內標普500從105.39點下跌12.24%至92.49點。經歷短暫的回升,1980年“兩伊戰爭”爆發,隨着油價的抬升,標普500再次從1980年10月15日133.70點的高位波動下跌至1982年8月的102.42點,期間累計跌幅23.40%。隨後1983年隨着油價的回穩,美國股市進入了長期的上升階段。

日經225在這一輪石油危機中僅在1982年1月至1982年8月從7718.84點降到6880.23點,下跌10.86%。日本在第二次石油危機衝擊小原因,其中一個重要原因在於日本汽車產業在這一時期的迅速發展,日本汽車年出口量從1970年的108.68萬輛至1981年達到604.84萬輛,增長4.57倍。

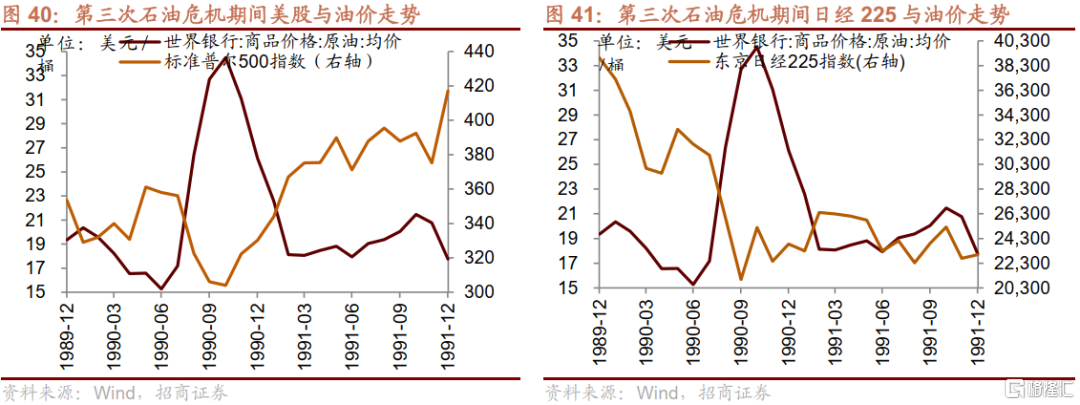

第三次石油危機,美日股市都油價表現出較強的敏感性。1990年8月海灣戰爭爆發,油價在短短兩個月內迅速從12.85美元/桶上漲到39.85美元/桶,這一期間標普500從當年7月16日的368.95點降到10月17日的298.76點,此後世界石油均價開始回落至1991年2月基本恢復持平到戰前水平。標普500 開始大幅反彈,迎來新一輪的上漲。

日經225在海灣戰爭之前就呈現出下跌趨勢,整個石油危機期間跌幅相對較大,並且之後的很長一段時間,股指一直維在低位。主要原因在於,1989年3月到1990年8月,日本連續5次提高貼現率,頻繁的貨幣緊縮政策,加劇了對資本市場的衝擊。日經225由1989年末的38915.87點,到1990年3月迅速暴跌至29980.45點。1990年3月到1990年9月世界原油均價由18.22美元/桶上升至32.70美元/桶,這一期間日經225進一步跌落到20983.50點的谷底。從1989年12月至1990年10月初,日經225從38915.87跌至20221.86累計跌幅48.04%。

2003-2008油價上漲期間,由於經濟基本面較好,中美日等主要股指均有較好表現。2003年初伊拉克戰爭爆發,主要產油國供給減少,催化原油價格上漲;隨後在全球經濟快速發展的驅動下,原油需求上升,供需缺口擴大,油價開始了一路攀升,於2008年7月攀升至頂點132.83美元/桶。

這一期間,美股在互聯網泡沫後 經濟復甦的驅動下,從2003年3月的828.89點上升至2007年10月12日的1561.80,漲幅高達88.42%。與標普500類似,日經225也在2003年4月的低點858.48開始一路攀升,基本與油價上行過程一致,同樣由於次貸危機,於2007年7月止於1531.85,增幅高達78.43%。國內市場來看,油價上行初期,國內主要受非典、宏觀政策收緊等因素的掣肘,萬得全A表現低迷;隨後在資本市場系列改革、匯改以及經濟過熱發展的影響下,wind全A從2005年7月開始大幅攀升,到2007年11月金融危機前夕,達到3857.57,漲幅達486.17%。

2、 各個板塊表現

根據油價的變化,我們將歷次油價大幅波動劃分為油價上漲區間和油價下跌區間,進一步分析不同區間各個板塊的表現。

第一次石油危機油價上期間(1973年10月至1974年3月),標普500指數下跌11.72%,電信行業指數跌幅最小為0.93%,基本材料行業跌8.02%,油氣行業跌10.58%,其餘行業跌幅均超過標普500。消費者服務和日用消費品行業指數跌幅最大分別為18.72%和23.32%。在油價回落期間(1974年3月至1974年10月),標普500跌33.65%,電信行業指數跌幅仍然最低為24.08%,基本材料行業指數下跌28.88%,金融行業跌幅最大為44.56%,消費者服務行業跌幅為41.22%。整個第一次石油危機期間,電信行業和基本材料行業表現出相對較好的穩定性,金融和消費者服務行業跌幅最大。

第二次石油危機油價上漲期間(1978年7月至1980年12月)基本材料、工業等行業指數有所上漲,油價下跌期間金融行業、衞生保健行業和電信有較大幅度的上漲。

金融行業的上漲主要在於80年代初期國際貸款業務的興起為美國銀行提供了新的盈利模式,帶動金融行業出現大幅上漲。美國當時存款利率上限並未取消,由於治理高通脹的需要,市場化的利率大幅提高,美國商業銀行貸款利息收入相比於70年代大幅增加。同時,美元的持續貶值刺激非產油的發達國家增加從美國貸款來支付國際收支的逆差。整個這段時間,美國銀行業處於信貸擴張,高盈利時期,1980年12月至1983年3月,美國銀行業價格指數上漲54%。

另一方面,美國電信行業壟斷格局打破,企業之間的充分競爭,刺激了消費的大幅增長,1980年12月至1983年3月,世界原油均價從39.75美元/桶回落至1983年3月的28.32美元/桶,電信行業指數上漲43%。

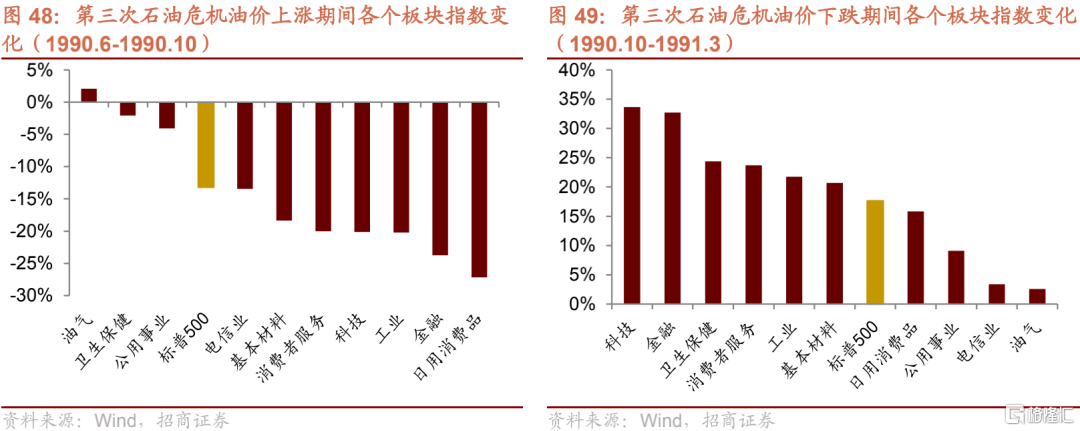

1990年6月到1990年10月海灣戰爭帶來世界原油均價由15.27美元/桶上漲到34.50/美元/桶,這一期間除了油氣行業價格指數上漲2%。其餘行業價格指數全部大幅下跌。衞生保健行業作為與石油相關性較低的傳統抗跌板塊,跌幅2.085相對最低,公用事業行業跌幅4.06%。其餘行業跌幅均超過標普500的13.20%。彈性較大的日用消費品和金融行業跌幅最大。1990年10月至1991年3月,世界原油均價從34.5美元/桶的高點回落到18.07美元/桶,各個板塊價格指數開始出現大幅回升。科技和金融行業價格指數漲幅最大。

從整個第三次石油危機期間各個板塊的表現來看,金融行業和日用消費品行業最為敏感,伴隨油價漲跌,出現大漲大落;衞生保健行業表現出較強的抗跌性和營利性,在油價上漲期間,跌幅相對較小,隨着油價的上升,很快能有較大漲幅;公用事業和電信業具有較高的穩定性,上漲和下跌幅度都相對較小。

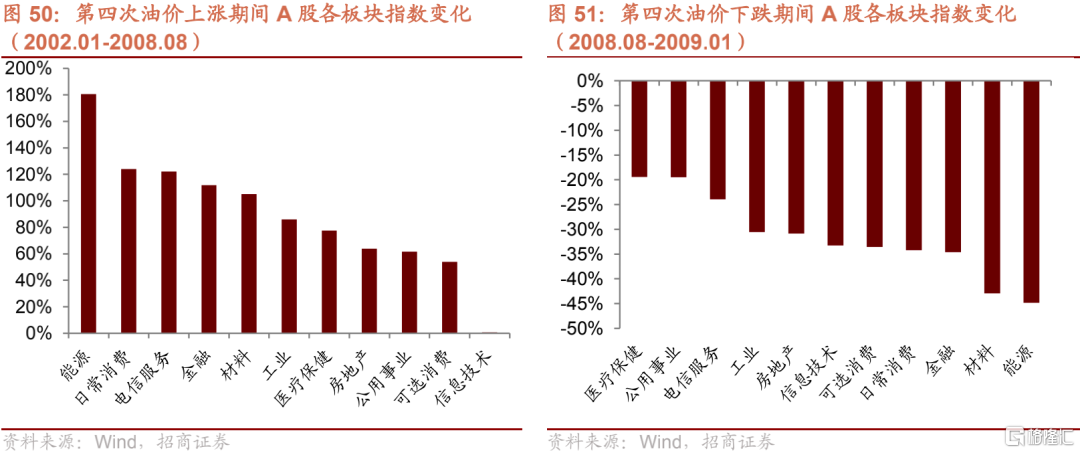

2002年1月到2008年8月,世界原油均價由17.56美元/桶上漲到129.75/美元/桶,漲幅高達738.89%,主要原因除了前文所述的以伊拉克戰爭為代表的中東地緣政治不穩定,還有2003年後發達國家大多走出經濟不景氣陰影,由工業生產需求等產生的原油需求進一步推高價格;此外,2002年2月開始美元開始大幅貶值,截至2005年4月,相對歐元貶值近50%,相對日元和英鎊貶值近20%,從而導致由美元計價的原油價格也大幅上漲。這一期間A股行業都有不同程度漲幅,期中與原油息息相關的能源板塊漲幅最大,高達180%;其次是日常消費和電信服務,漲幅分別為124%與122%;美股行業表現漲跌分化較大,能源、材料、日常消費出現正增長,其中能源行業漲幅最大,達到164%。

2008年8月開始,受全球金融危機影響,經濟增速斷崖式下滑,全球原油需求出現連續兩年負增長,2008年7月至2008年12月,布倫特原油價格從創紀錄高位144.49美元/桶跌至36.61美元/桶低點,區間最大跌幅75%。同期,受油價暴跌影響,A股能源與材料板塊下跌幅度最大,分別為45%與43%;受次貸危機引起的金融危機影響,作為漩渦中心的美國在哀鴻遍野的背景下,金融與地產跌幅居前,分別高達42%與43%,作為房地產上游的材料也受到波及,跌幅高居第一,高達45%。原油價格暴跌由於 OPEC三次減產保價而止於2008年底。

04

高油價對產業格局的影響

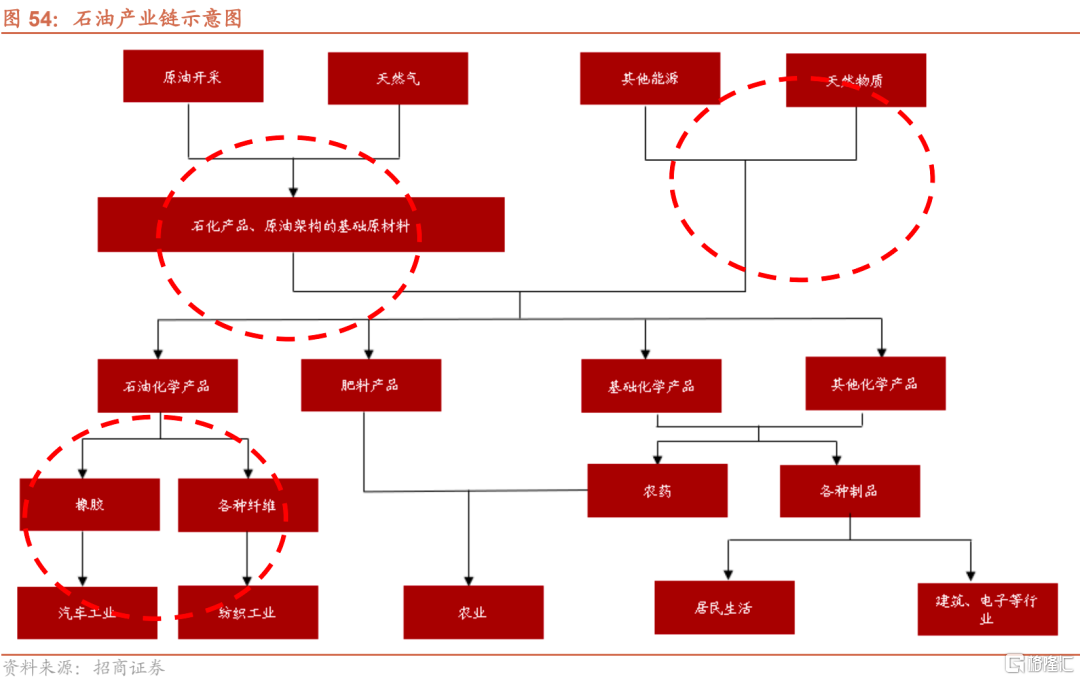

石油作為很多工業品的原材料,廣泛應用於生產生活的諸多領域,油價的高漲也會對下游的化工、汽車、農業以及替代能源等帶來影響。我們將從四個大的方面對高油價帶來的產業格局變化進行梳理,首先以典型的日本為例梳理了高油價帶來日本整個產業結構的變化,然後沿着產業鏈依次梳理了對化工產業、汽車產業的影響,最後分析了高油價對世界能源格局和替代能源的影響。

1、高油價促進日本整體產業結構的調整

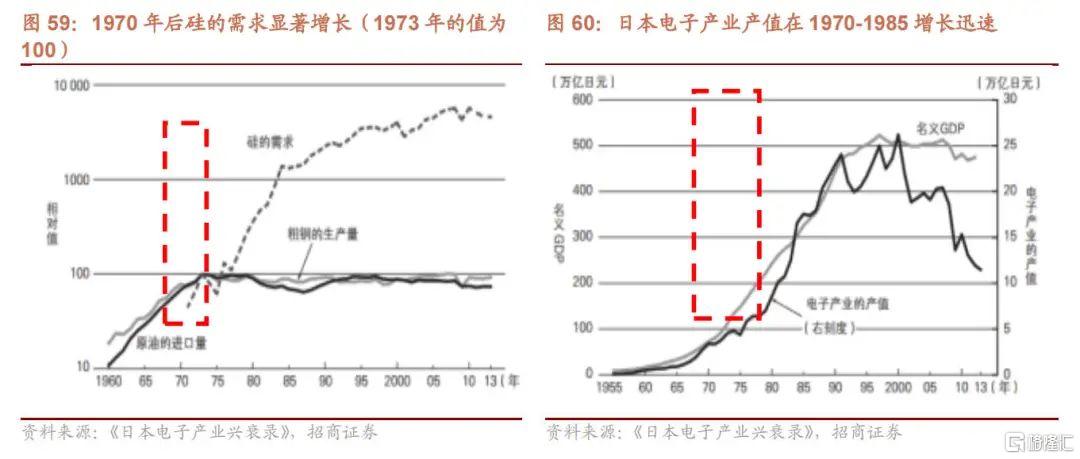

50年代起,日本依託重工業等傳統資本密集型產業,GDP以年均10%左右高速增長。70年代石油危機帶來原油價格顯著上行,使得鋼鐵、化工等燃料成本佔比較大的重化工業部門,成本抬升,競爭力下降,工業生產出現不同程度收縮,石油和煤製品工業生產指數由1979年的99.8,持續回落至1987年的73.7。

面對油價的高漲,日本一方面加強傳統行業技術支持和研發創新,另一方面出台了一系列政策引導電子機械等技術 密集型行業發展。1989 年、2005 年以及 2007 年前後日本在紡織業、傢俱、機械、化工等領域的研發投入佔 GDP 的比重有較為明顯的提升。政策層面,1971 年,日本發佈《特定電子工業及特定機械工業振興臨時措施法》,明確 提出將推動計算機等產業向高級化發展;1978 年,日本發佈《特定機械產業振興臨時措施法》,加強對微電子、電 子計算機等產業的政策扶持,並對尖端技術的研發提供政策性補貼,對指定的高科技產業實施税收和金融方面的優 惠;1980 年《80 年代通商產業政策構想》,確立了以尖端技術為中心的知識集約型產業的主導產業地位。

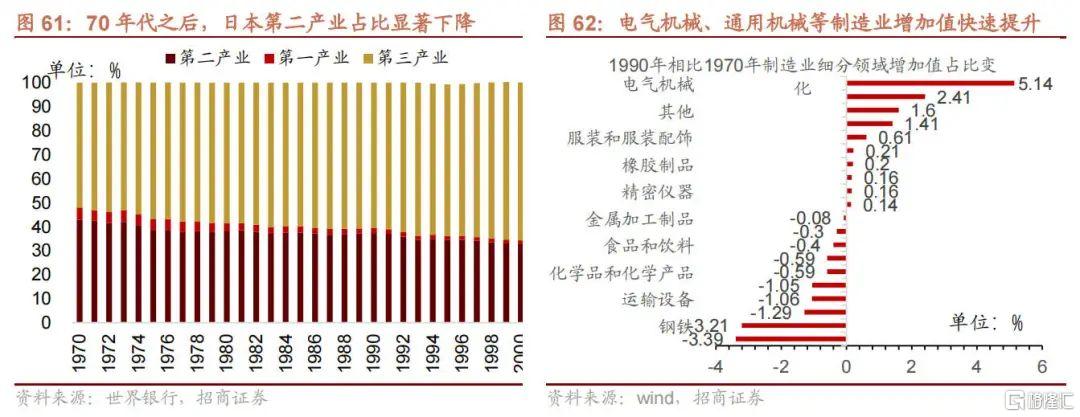

1970-1985 年日本的產業結構發生了巨大變化,經濟順利實現由資本驅動向技術驅動的轉型。根據日本財務省的統 計,日本彩色電視機從 1965 年開始出口,至 1985 年出口額達到 0.6 萬億日元;日本的家用錄像機出口額 1985 年超 過了 1.6 萬億日元。對鋼鐵原油的需求減少,對硅的需求與日俱增。以鋼鐵為代表的“厚重長大”產業陷入成長低 迷,半導體等“輕薄短小”產業高速成長。傳統板塊佔 GDP 的比重持續回落,第二產業佔比從 1955 年的 39.3%到 1970 年達到 48.6%,隨着轉型,到 1990 年,第二產業的佔比回落至 40%以下,尤其採礦等傳統板塊以及防治為代 表的勞動密集型板塊。在製造業細分領域中,一方面,鋼鐵、有色等產業佔製造業增加值的比重由 1980 年的 9.5% 和 3.1%降至 1990 年的 5.8%和 2.05;另一方面通用機械、電氣機械等佔製造業增加值比重由 1975 年的 9.9%和 9.2%,持續提升至 1990 年的 13.1%和 16.0%。

2. 高油價對化工產業格局的影響

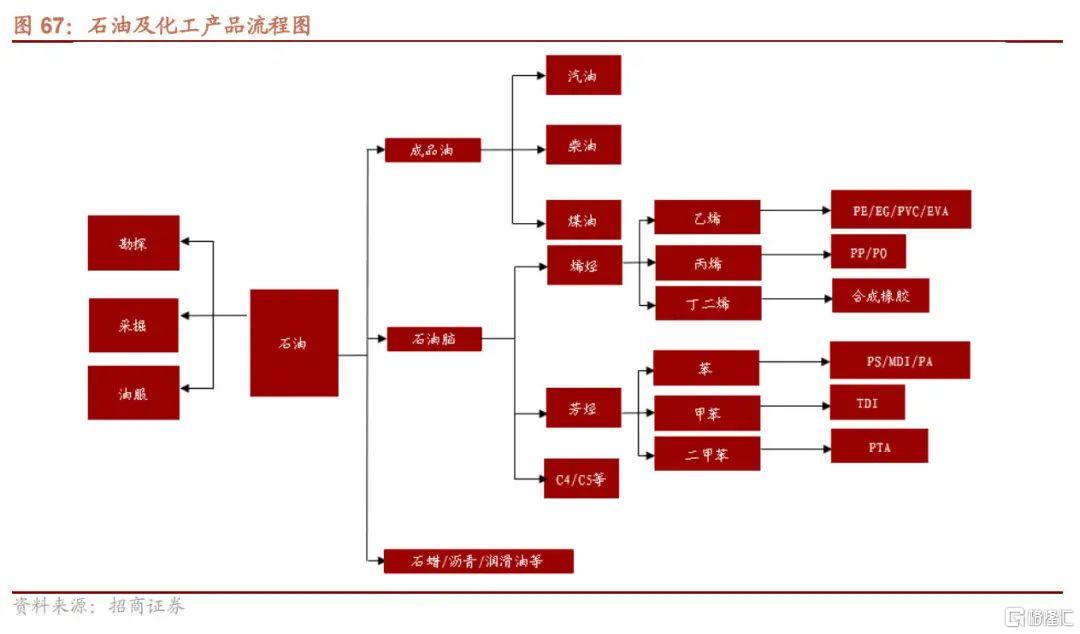

石化行業是從原油、天然氣、煤炭等能源為起點,經過一系列原料加工合成,最後得到各種化工產品或製品從而進 入其他行業的生產或消費的漫長產業鏈。因此原油價格上漲在產業鏈中的傳導也是一個漫長複雜的過程。總體來説, 原油及其衍生品等原料投入佔比較大的產品(如合成樹脂、合成橡膠、有機化工品)等價格會漲幅較大,而替代作 用較強的產品(如PVC、甲醇、氮肥等煤炭工藝生產對石油、天然氣路線的替代)。從產業鏈上來看,產業鏈上游企 業一般較少並且規模較大,產品價格隨着油價上漲而上漲;產業鏈下游行業由於企業較多,市場競爭激烈,無法將 成本轉嫁給用户,就會導致盈利空間被壓縮,負面衝擊較大。

根據工業生產流程,原油產業鏈一般包括:原油開採—煉油—化學工業—紡織、機械行業。原油價格隨着產業鏈逐 漸傳導,同時從上游到下游隨着行業集中度的降低,價格傳導作用逐漸減弱。

⚫ 煉油行業

煉油行業一般集中於大型企業,具有相對較高的壟斷定價能力,能夠有效的把油價向下傳導,表現出原油與油氣開 採行業和燃料動力等價格走勢較為一致,總體來看,2000 年以來隨着油價的上漲,石油開採行業的盈利呈上升趨勢。根據我國《石油價格管理辦法》,當國際市場原油價格低於每桶 40 美元(含) 時,按原油價格每桶 40 美元、正常加工利潤率計算成品油價格。高於每桶 40 美元低於 80 美元(含)時,按正常加工利潤率計算成品油價格。高於每 桶 80 美元時,開始扣減 加工利潤率,直至按加工零利潤計算成品油價格。高於每桶 130 美元(含)時,按照兼 顧 生產者、消費者利益,保持國民經濟平穩運行的原則,採取適當財税政策保證成品油生 產和供應,汽、柴油價格原 則上不提或少提。因此,油價的觸發節點是影響煉油行業利潤的重要因素。當油價高於 80美元/桶之後,成品油零售 價格將在正常水平上受到額外扣減,油價越高扣減比率越大。因此當油價低於 80 美元,高油價一般可以傳導至成品 油;當價格過高,成品油價格機制將直接壓縮產品收入和煉油毛利。

⚫ 化工產品

產業鏈中下游相對分散,競爭激烈,議價能力減弱較弱。石油化工產業鏈的中下游包括化學工業、紡織業以及機械 行業等,隨着產業鏈的下移動,行業集中度逐漸降低。表現出原油價格的變化部分轉化為化學工業價格,更為下游 的機械工業等更多的受投資端和消費的影響,石油價格傳導力度有限。

此外,石油價格的變動會帶來與其他可替代化工原材料(天然氣、煤炭等)價格的相對比較,影響到三條工藝路線 之間的盈利能力相對變化,進而為替代工藝帶來發展機會。

3. 高油價對汽車行業的影響

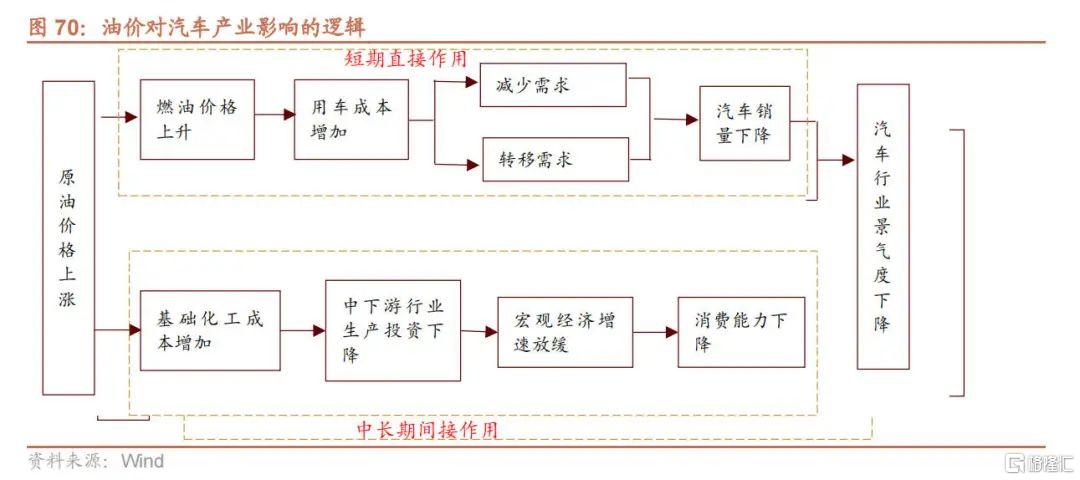

儘管汽車產業中存在不同的創新生產和消費方式,油價對於汽車產業的基本影響渠道從未減弱。也就是油價衝擊下 對於車型的需求的突然轉變是汽車市場供求關係最大的的擾亂因素。

(1) 總量上:高油價抑制汽車需求

▶ 短期直接作用:油價上升,汽車燃油價格上漲,使得用車成本增加。經濟不景氣的時期,消費者購買力沒有 提高,消費需求受到抑制,消費者或尋找替代需求,或減少需求,導致汽車產銷量的下降。

▶ 中長期直接作用:

原油價格在間接層面對汽車行業也會產生影響。油價上漲推動石油化工相關產業價格上升, 產業鏈下游相關行業盈利受限,拖累宏觀經濟增長。經濟增速的放緩帶來消費者消費意願和消費能力均下降。汽車作為典型的週期性行業,與經濟增速和固定資產投資都有顯著的相關關係。根據國際上汽車行業的一般 規律,汽車行業的需求增速是消費者收入增速的 1.8~2.5 倍。

▶ 油價的上漲衝擊世界汽車產業

• 第一次石油危機期間:世界汽車產量由 3992 萬輛下降到 3300 萬輛,降幅 17.3%;

• 第二次石油危機期間:隨着油價上漲世界汽車產量由 4230 萬輛降低到 3852 萬輛,降幅 8.9%;

• 第三次石油危機期間:1990 年下半年世界汽車產量由 4970 萬輛降低到 4698 萬輛,降幅達 5.47%。

(1) 結構上:高油價帶來小型車的風靡

典型的是 70 年代,日本小型車的崛起。日本國內來看,70 到 90 年代,是日本國內汽車市場的黃金期,國內銷量連 年穩步提升,到 1990 年達到 778 萬輛。1973 年石油危機爆發,日本小型乘用車進一步佔領市場。1973 年左右日本小型車市場銷量佔比約 85%以上。

國際方面,1978 年日本對美國的汽車出口數量為 152 萬輛,1979 年達到 164 萬輛,1980 年進一步上升到 192 萬 輛,在美國進口汽車中的比重達到 80%,日本汽車佔美國汽車市場的份額高達 20%。其中以豐田為代表的日系汽車 在美國颳起了銷售旋風,上百萬輛各種型號的豐田汽車被瘋狂的美國消費者搶購一空,日產、本田、五十鈴急忙跟 進。數據顯示,1970 年本田在美國的銷售量僅 1300 輛,第一次石油危機後本田汽車在美銷售量躍升到近 10 萬輛。

(2)趨勢上:高油價為新能源車的發展創造了條件

隨着世界環保問題和能源危機日益突出,特別是石油資源短缺,汽車又是油耗大户,且內燃機的熱效率較低(約在 35-40%),新能源汽車產業迎來了千載難逢的發展機遇。

日本是最早發展電動汽車的國家之一,1965年開始,日本啟動電動車的研製,並正式將其列入其國家項目。1971年 開始,日本政府多次投入鉅額資金用於支持新能源汽車研發,僅燃料電池方面的開發投入就達 200 多億日元。1993 年起,日本啟動了 ECO-Station 項目,計劃建立 2000 個替代能源汽車燃料供應站,其中包括 1000 個純電動車快速 充電站,日本政府計劃為此投入大約 140 億日元。近些年日本政府持續推動新能源汽車的發展,21 年 1 月,日本前 首相菅義偉在施政方針演説中表示:“到 2035 年為止,日本國內新車銷售將實現 100%的電動汽車。” 日本新能源 汽車的發展為新能源車在全球的加速滲透奠定了基礎。

上世紀 90 年代,美國政府開始致力於推進節能汽車前沿技術的發展。1993 年,克林頓提出新一代汽車合作計劃, 確立了燃油經濟性、降低污染排放、和汽車材料回收等三大目標。之後,小布什政府提出“自由合作汽車研究”計 劃,要求攻破燃料電池車難關。2005 年政府要求發展先進柴油車和混合動力汽車,且規定在購買柴油轎車和混合動 力汽車可得到最高 3400 美元的税收返還。奧巴馬上台之後繼續加強對新能源車的扶持。根據 hybridCARs 的數據, 自 2012 年起,美國混合動力汽車銷量波動較小,呈下行趨勢,美國電動汽車銷量呈上行趨勢,滲透率不斷增加。

進入 21 世紀,歐洲電動車滲透率快速提升。2019 年 6 月歐盟正式通過碳排放新標準,到 2025 年碳排放要比 2021 年減少 15%,2030 年比 2021 年減少 37.5%。2021 年歐盟委員會公佈了名為“Fit for 55”的一攬子氣候計劃,承諾 在 2030年底温室氣體排放量較 1990年減少 55%的目標,並且提出了更為嚴格的汽車和貨車碳排放標準——到 2035 年汽車和貨車碳排放量較 2021 年下降 100%,僅銷售零排放汽車和貨車,實現“零碳運輸”。同時歐洲各國實施了 一系列對新能源的補貼政策,2019 年開始歐洲新能源車銷量開始大幅攀升,到目前挪威、荷蘭等國家新能源車的滲 透率已經超過了 50%。

近幾年我國開始在新能源車方面積極佈局。中國是是石油消耗大國,其中汽車又是耗油大户,傳統能源的短缺危機和環境保護的等因素都讓新能源車的發展成為重要的舉措。我國的傳統汽車工業尤其是乘用車起步較慢,一直處於相對落後的狀態,如果繼續走歐洲等企業的路線,那麼我們可能將繼續處於落後的狀態。此外,由於早期我國在電池、電機及電控等領域的技術積累,我國在發展新能源汽車方面具備一定的條件,所以我國政府緊跟最新的形勢,制定了相關政策鼓勵和扶持新能源汽車的發展。

4. 高油價對能源產業的影響

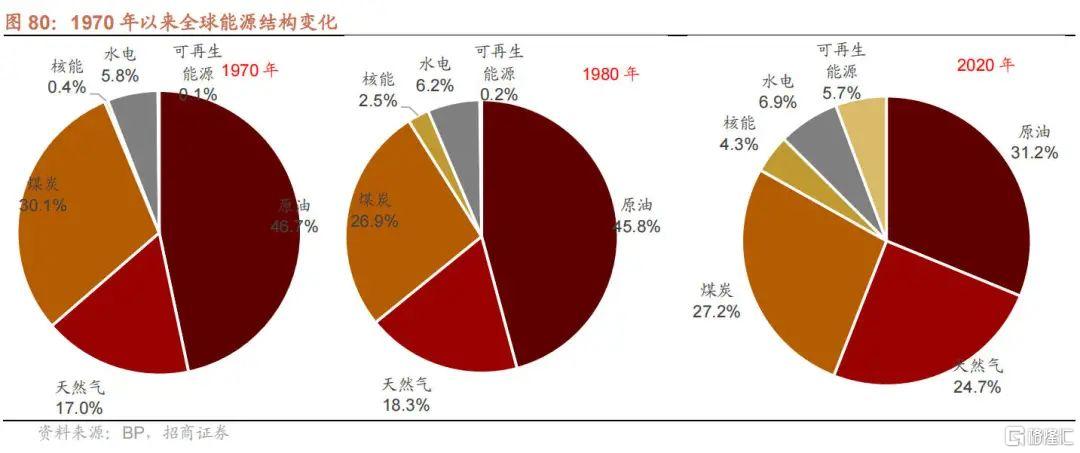

第一次石油危機之後全球的原油生產的消費量都有較大幅度的下滑;煤的生產和供應持續攀升,2008 年略有下滑;天然氣的生產和供應在 70 年代有多下降,80 年代之後加速上行。

整體來看,1970 年之前,石油的生產和供應都快速上行,石油也是第一大消費能源;1970 年之後,隨着幾次石油 危機的爆發,原油的生產大幅下滑,消費有所波動;取而代之的是煤、天然氣、新能源等加速上行。

根據 BP 統計,1973 年發生第一次石油危機時,世界一次能源消費結構中,石油約佔 50%;經過幾次石油危機,油 價的上漲,能源結構中,石油的佔比逐漸減少,到 2020 年石油佔比降至 31.2%。

以美日、為代表,油價的上行均對其能源的生產消費結構帶來了較大影響。

日本在受到第一次石油危機衝擊之後,在及時調整產業結構的同時實施新能源政策,促進能源多樣化發展,積極開 發新的替代能源,減少對單一種類能源的依賴程度。生產端,1974 年日本推出了“新能源技術開發計劃”,拉開了 日本在新能源和節能技術領域的序幕。消費端,政府通過出台產業政策來提倡能源節約和降低對能源的消耗,大力 開發和推廣節能技術和設備,降低第二產業特別是工業對能源的消耗。1979 年,日本製定出《節約能源法》,對能 源行業企業利用新能源的比例和數量以配額的形式作出明確的規定,並規定了達不到標準的處罰措施。此外,日本 主要開發核能、太陽能、風能、生物質能、廢棄物能和氫能等;運用税收、財政等手段來促進新能源的開發和利用;新能源在能源的生產消費中佔比逐漸增大。

1973 年石油禁運危機讓美國開啟了能源獨立夢,也開始了美國能源結構的變化。生產端卡特總統簽署了《1978 年 國家能源法案》和《1980 年能源安全法案》,目的是突出發展新能源的要求,增加美國能源供應;1997 年頒佈的 《納税人減負法案》,繼續延續了非常規能源的税收補貼政策;2000年到 2010年的十年間,美國頁巖氣產量翻了 12 倍。從佔美國天然氣供給量的 1%迅速上升至 23%。國際能源署曾預計,2035 年美國將基本實現能源自給自足。消費端第一次石油危機之後石油消費出現較大下滑,煤炭、核能等消費出現大幅提升。整體來看,石油仍然是第一大 消費能源,其次天然氣、煤炭、核能等消費有較大提升。

05

總結

從整體層面來看,油價的大幅上漲多數情況會對資本市場造成一定衝擊,隨着石油危機持續時間以及對經濟衝擊程度的不同,股指下跌的程度也有差別,同時經濟基本面在其中也扮演了重要角色:

⚫ 油價的上漲首先帶來 PPI 的不同程度上漲,其中第一次石油危機各行業 PPI 波動幅度最大。燃料相關產品及動 力、化工及相關產品和金屬及金屬製品相關行業 PPI 同比漲幅最大,紙漿及紙製品、橡膠和塑料製品以及紡織 品和服裝行業 PPI 同比漲幅相對較小;

⚫ 油價的上漲通過價格輸入效應和收入轉移效應傳導使得 CPI 走高,第二次石油危機期間 CPI 波動最為劇烈。CPI 與個人消費和投資均呈現明顯的負相關關係,並且與個人消費呈現同步的反方向變化,領先於投資增長率 的變化;

⚫ 高油價通過對消費投資的雙重抑制,往往帶來宏觀經濟的下滑。第一次石油危機期間,美國 GDP 不變價同比由 1973 年的 5.60%降為-0.50%,製造業總產值增長率從 1972、1973 年 10%以上的高增長滑落至 1974、1975 年的 4.21%和 5.23%;第二次石油危機期間美國 GDP 由 1978 年的 5.5%到 1980 年降為-0.30%,兩伊戰爭之 後美國 GDP 從 1981 年的 2.5%降低到-1.80%,製造業總產值同比下降 0.23%;此後,由於各國開始加強對石 油產業的發展,第三次石油危機對美國經濟衝擊較小;

⚫ 第一次石油危機期間,以 OPEC 的兩次提價為界限,標普 500 和日經 225 均有兩輪的大幅下跌。標普 500 從 10 月 16 日的 110.19 點開始到 12 月 6 日持續下跌至 94.42 點;從 1974 年初的 99.80 連續 9 個月下跌,到 9 月 30 日至 63.54,跌幅達 36.33%;第二次石油危機相比於第一次石油危機,對美日股指的衝擊相對較小,標普 500 和日經 225 在短暫的下跌之後,都迅速恢復並大幅上升;第三次石油危機持續時間較短,標普 500 從 1980 年 7 月 16 日的 368.95 點驟降至 10 月 17 日的 298.76 點,出現較大大波動性。第四次油價的上行,由於經濟 基本面較為強勁,中美日主要股指均有較好表現。

各個板塊上來看,高油價期間各板塊表現不盡相同,但也呈現出一些共性:

⚫ 各個板塊與油價的相關程度是各板塊表現差異的主要原因。參考我們對油價與各個行業 1973 年至 1991 年市盈 率因果關係檢驗來看,消費者服務、金融、工業等與油價有因果關係的行業在三次石油危機期間波動較大,其 中消費者服務行業和金融行業在第一次石油危機期間跌幅最大;

⚫ 金融行業在石油危機期間相對於其他板塊表現出較大的波動性和敏感性,第一次石油危機油價上漲期間,金融 行業跌 15.73%,油價回落期間,金融行業跌 44.56%;第三次石油危機油價上漲期間,金融行業跌 23.73%, 油價回落期間金融行業上漲 32.73%;

⚫ 市場政策等因素是不同板塊在歷次石油危機中表現出差異性的原因之一,這一點集中體現在第二次石油危機期 間。80 年代國際貸款業務的興起,為美國銀行業提供了新的盈利模式,很大程度上避免了像在第一次和第三次 石油危機期間金融業在油價上漲階段的大幅下跌;電信業壟斷格局的打破,也使得第二次石油危機期間電信業 表現不同於第一次和第三次石油危機,獲得大幅上漲。

產業格局上:

⚫ 高油價一定程度上帶來產業結構的調整,以日本為例,70 年代石油危機帶來原油價格顯著上行,使得鋼鐵、化 工等燃料成本佔比較大的重化工業部門成本抬升、競爭力下降,工業生產出現不同程度收縮;同時電子機械等 技術密集型行業發展,經濟順利實現由資本驅動向技術驅動的轉型;

⚫ 在化工產業內部:原油價格隨着產業鏈逐漸傳導,從上游到下游隨着行業集中度的降低,價格傳導作用逐漸減 弱,此外,原油價格的變化也會帶來天然氣、煤炭等替代工藝的發展;

⚫ 汽車產業鏈:總量上,油價的高企會從整體上抑制汽車的需求,三次石油危機期間,全球汽車銷量均有較大幅 度下滑;結構上來看,高油價帶來 70 年代日本小型車的風靡;趨勢上來看,高油價為新能源車的發展創造了契 機,日本、美國、歐洲、中國等相繼開始在新能源車領域積極佈局;

⚫ 最後高油價使得全球能源結構出現一些變化,以美日為例,高油價的衝擊使其紛紛實行新的能源政策,通過財 政、税收等方式使得煤炭、核能以及新能源在其能源生產和消費結構中的佔比有所提升。

近期俄烏衝突升級,市場對地緣政治的擔憂情緒達到頂點,布倫特原油漲幅一度接近 10%。儘管當前從西方對俄羅 斯的制裁來看,並沒有直接涉及能源領域,但原油作為俄羅斯第一大出口商品,其生產出口都將對全球油價帶來較 大影響。參考歷次油價大幅攀升對資本市場和產業格局的影響,提醒關注在油價上行期間較為受益的油氣、基本材料等板塊,相對抗跌的電信、科技板塊,以及高油價給化工替代工藝和新能源等替代能源帶來的產業機會。