作者:赵坤

来源:新财富

阿里巴巴如今已是一个市值超4500亿美元的庞然巨物,拥有电商、文娱、本地服务、数字营销、物流、金融等30多个独立的业务板块,分属核心零售业务线、泛互联网入口及工具型业务。核心零售业务线,阿里在加强零售电商平台基本盘的同时,触角伸向了海外电商、新零售,锐力十足;泛互联网入口,阿里腾讯狭路相逢,激战尤酣;而工具型业务,阿里云独占鳌头,更反映了其布局深远。

阿里扩张的边界在哪里?阿里巴巴集团副总裁胡臣杰说道:“阿里好像是马云老师摆了一桌菜,满足不同胃口的人,当发现新的需求,就自己炒一盘或买一盘,目的是希望大家能加入阿里巴巴的数字化平台,加入阿里的互联网生态。”2019年9月6日,阿里官宣20亿美元全资收购网易考拉海外购平台,市场震动。显然,这只商业巨兽并没有停下扩张步伐的打算。

9月6日,阿里巴巴集团宣布以20亿美元收购网易考拉。如今的阿里已成长为一个市值超4500亿美元(截至2019年9月5日)、拥有超过30个独立业务板块的庞然巨物,值得我们再次仔细打量。

对于阿里巴巴这种经营规模如此巨大,产品业务线如此广泛的互联网龙头公司,在目前互联网用户增量红利逐渐消退,C端GMV(成交总额)增速进入成熟瓶颈期的前提下,我们不仅思考,大而全的互联网产业布局真的是BAT们的唯一选择吗?或者说,在这些投资收并购的合纵连横背后,BAT 是看重各垂直细分行业的长期成长性,还是更看重各业务板块协同下的高护城河效应?

01

阿里巴巴的商业矩阵

从阿里巴巴现有的业务矩阵来看,核心零售业务线(平台零售、跨境电商、新零售、批发商贸)构成了目前主要的营收基础;其次是泛互联网入口(数字娱乐、本地服务、创新业务),一方面作为各垂直细分领域的兵家必争之地,具备很强的竞争意义,另一方面则作为流量协同,能够盘活平台型互联网公司的流量结构;最后一部分则是工具型业务(物流配送、网络营销、互联网金融、云业务),作为阿里集团数据资产主要的沉集业务,这是阿里未来最具备成长性的部分。

数据来源:阿里巴巴集团公告、中泰证券研究所

目前阿里巴巴的核心零售业务,主要包括了平台零售(天猫、淘宝),跨境电商(AliExpress、Lazada|、天猫国际),新零售(盒马鲜生、银泰百货、阿里健康),以及批发商贸(1688、零售通、阿里巴巴国际站)。其中平台零售和批发商贸作为阿里巴巴发展历史最长的互联网业务,共同面临着互联网渗透率增速触达天花板的问题,所以这两部分业务未来将主要聚焦存量渗透率高质量转化。

而跨境电商和新零售仍拥有海外贸易线上扩张和线下场景智能升级的增量空间,短期内获取竞争性市场是重点。

数据来源:艾瑞咨询、中泰证券研究所

数据来源:电子商务研究中心、中泰证券研究所

02

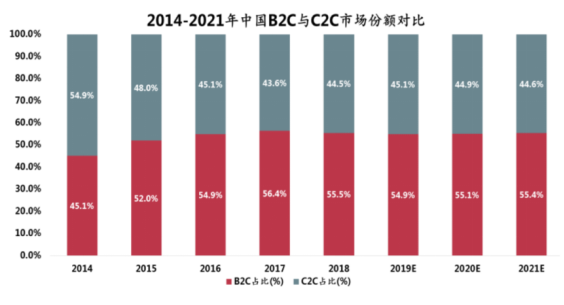

零售平台的核心打法:提高GMV广告收入转化率

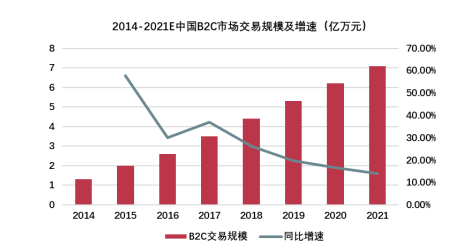

从目前国内零售电商B2C和C2C规模占比变化可以看到,随着国内品牌电商线上化投入的持续提升,平台型电商的主要盈利点正在从C2C商家管理收入向B2C品牌营销收入转移。自2015年在美国遭遇“电商平台售假”的集体诉讼后,阿里巴巴加速了C2C模式下部分劣质店铺的出清,当前阿里巴巴在电商平台上的战略重心,主要是通过阿里妈妈营销平台,来实现零售流量和内容营销的精准对接,从而进一步提升GMV向广告收入的转化率。

数据来源:艾瑞咨询、中泰证券研究所

基于这个商业逻辑,还需要区分看待阿里巴巴现有的B2C业务(天猫)和C2C业务(淘宝)。天猫业务,目前受益于品牌商线上专业化品牌运营的需求——从线上渠道开拓向品牌化触网。目前大部分国际品牌主要选择中国第三方作为外包服务方,而国内品牌则主要通过组建自有的电商团队进行线上专业运营,但是无论选择哪种方式,均对阿里巴巴的精准营销服务和运营平台服务有强烈需求,更进一步地对应着阿里云的运算需求。至于淘宝业务,遭遇的潜在竞争冲击主要来自于两个方面:拼多多死灰复燃,社交电商的渗透。

对于目前拼多多的快速崛起,其所强调的社交电商优势主要集中在社交拼购和社交营销,通过两者推动库存/廉价品快速消化和用户快速传播。从长期来看,社交电商以“用户兴趣标签”+“用户行为数据”为核心的竞争优势变现尚存在一定距离。并且从商业模式进入壁垒来看,由于大部分商铺不具备品牌基础和产品保证,并且平台本身极易被模仿复制,同时微信等流量传播渠道也不具备排他性,所以社交电商这块远未到终局。但拼多多借着电商行业区域渠道下沉的机遇,确实在短期内完成了原始积累,进一步跻身头部电商平台之列。而阿里巴巴的淘宝/天猫确实因此承受了部分C端需求被潜在分割的压力,但是考虑到两者所处的商业模式阶段不同,阿里巴巴更靠近用户数据变现端,同时其所构建的物流网络、支付端口等工具资源优势,也并非拼多多在短期内能够迎头赶上。所以综合来看,拼多多这种破坏式竞争是否会将各电商巨头拉入农村电商的资本泥潭才是唯一值得考量的风险。

另外,社交电商和内容营销的渗透率提升对于阿里巴巴而言,从内外两个方面,为阿里巴巴的零售成交额(GMV)增长提供了更多的可能性。就内生性而言,阿里妈妈于2019年4月针对淘宝内部平台,推出了新型营销工具“超级推荐”,实现了从传统人找货策略向新型货找人策略转变,同时增加了直播、短视频内容投放和推荐,可以说直接提升了用户流量向零售成交额(GMV)的转化。

从外部增量来看,目前淘宝的“淘宝客”计划所运行的状态,已经摆脱了仅限于淘宝平台流量变现的劣势。当然自2007年阿里妈妈成立以来至今,这期间经历过2009年对百度流量依赖的去化,也经历过2017年微信平台对各种淘宝营销号和淘口令的封杀,但是正因为这些外部流量平台封杀,阿里巴巴淘宝客通过成熟的代理模式,不仅实现了阿里生态内淘宝全品类商品的销售引流,还遍布了抖音、B站、微博等头部社交平台。

03

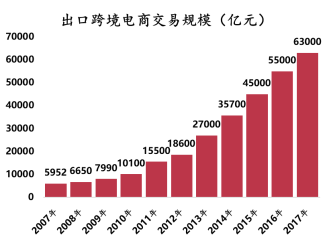

跨境电商,增量赛道

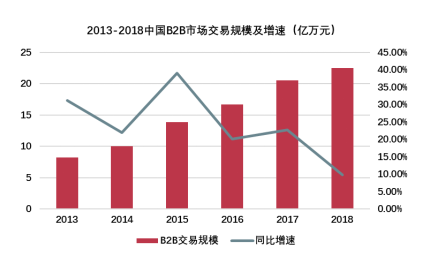

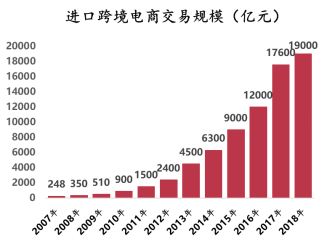

目前阿里巴巴跨境电商业务的三个平台分别为天猫国际、速卖通、Lazada。其中天猫国际和速卖通均为B2C跨境电商,而前者为进口电商,后者为出口电商。目前跨境电商整体业态已经处于相对集中的态势,同时行业整体增速也开始进入平缓增长期。

数据来源:网经社、中泰证券研究所

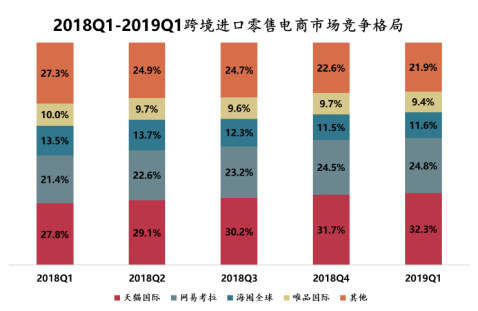

天猫国际目前隶属于天猫进出口事业部,通过分析2018Q1-2019Q1进口电商交易规模数据,可以看到天猫国际的市占率每年都在稳定提升。通过对比各进口跨境电商竞争优势,相较唯品国际的售后服务优势,海囤全球的物流服务优势,天猫国际“持续丰富SKU”的竞争策略其实是主动引导和挖掘海外购需求。特别是通过将全球各本土中小品牌引入中国市场,实现供给和需求循环的双增长策略,使其在现有的存量跨境电商竞争格局下,能够持续获得绝对市场增量。截至目前,天猫国际共引进了 77 个国家和地区、超 4000 个品类、超 20000 个海外品牌进入中国市场,其中 8 成以上是首次入华。未来 5 年,天猫国际计划覆盖超过 120 个国家和地区。当然,阿里巴巴国内电商平台传统流量优势和全球B端供应网络也提供了很大助力。

数据来源:易观数据、中泰证券研究所

9月6日,阿里巴巴和网易共同公告宣布达成战略合作,阿里巴巴将以20亿美元的价格全资收购网易考拉。根据易观智库披露的2019年Q2进口跨境电商数据,天猫国际市场份额为33.1%,排名第一,网易考拉市场份额为24.8%,排名第二,虽然两家业务在收购后的战略安排还未确定,但是至少阿里旗下的进口跨境电商份额确定将超过50%,稳占半壁江山。从两者未来的业务协同性上来看,网易考拉的自营仓正品优势,将进一步丰富天猫国际的头部品类,同时帮助其实现在自营仓方面的一步到位布局。而非标品的长尾效应在网易考拉单方面运营下,容易造成资金及库存压力,未来也有望借助天猫国际的高平台流量进一步盘活。

数据来源:艾瑞咨询、中泰证券研究所

AliExpress全球速卖通创立于2010年,最早定位于跨境B2B平台,2012年,正式转型为出口型跨境电商。由于其最早B端出口电商的定位,目前其平台上活跃用户主要以中国卖家为主,但是考虑到其最新战略和阿里巴巴国际站保持了一定一致性,未来两者的战略方向均为发展成“全球-全球”平台型电商。预期在全球的辐射范围上,有望比肩亚马逊。根据其官网披露的数据,目前速卖通已经开通18个语种的站点,覆盖全球220多个国家和地区,海外买家数累计突破1.5亿,25-34岁人群是消费主力。在全球100多个国家的购物类APP下载量中排名第一。

数据来源:AliExpress官网、中泰证券研究所

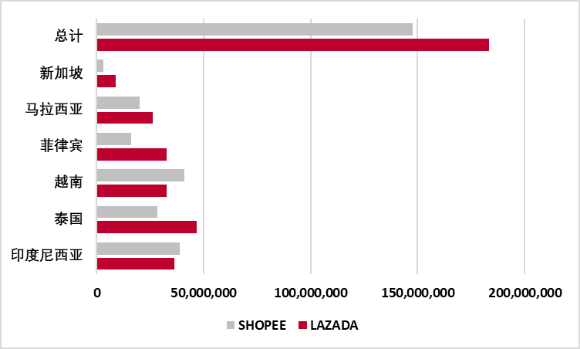

相较前两者,Lazada的快速崛起具备了更强的海外拓荒属性,考虑到在同样的细分赛道上,腾讯投资的Shopee具有很强的竞争性,所以就海外电商平台而言,在该细分行业的布局,即满足了BAT之间基于潜在竞争的跟随策略,又实现了海外市场扩张的关键一步。

阿里巴巴最早于2017年6月30日投资Lazada 10亿美元,后又在2018年3月19日,阿里宣布,向东南亚电商平台Lazada增加20亿美元投资。同时,蚂蚁金服集团董事长、Lazada现任董事会主席彭蕾兼任CEO职务。而Shopee的母公司为Garena,前身为东南亚的一家线上游戏公司,该公司于2017年5月获得了5.5亿美元融资,用于扩大其移动电商Shopee,并于同年10月份在纽交所上市,其大股东为腾讯,持股占比为33.4%。由于Lazada更倾向于B2C模式,而Shopee电商模式为C2C,两者在流量引聚(包含了网页流量和移动流量)上,Lazada目前具备明显优势,但是考虑到Shopee的社交属性,长期具备更高速增长的潜力。综合来看,考虑到现有东南亚的物流网络、移动支付等仍存在较大提升空间,同时移动支付的渗透率亦将逐步替代PC流量,成为主流。所以短期Lazada仍将处在高成长高支出阶段。

数据来源:CAMI、中泰证券研究所

04

新零售,阿里靠什么赚钱?

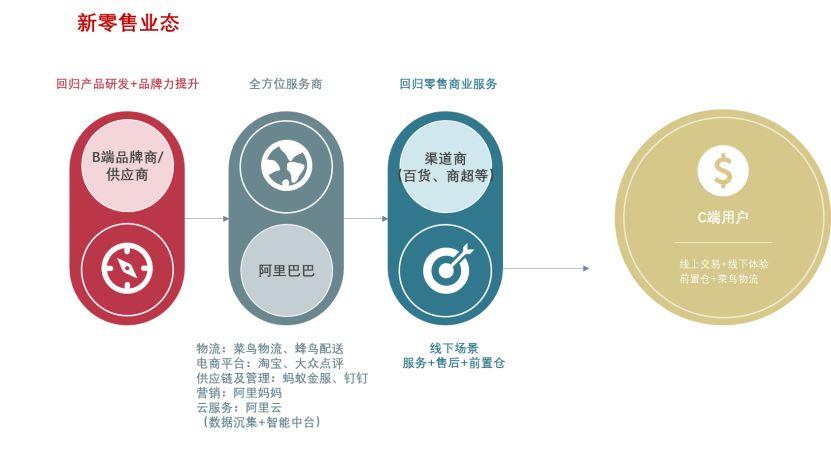

阿里巴巴提出新零售业态,就中短期而言,主要是为了实现线下消费场景的渗透,对应的战略目标为构建商圈区域渗透和辐射的竞争壁垒;就长期而言,则是为了实现围绕“人货场”的数字资产沉集,最终实现数字零售的线上线下全场景融合。从目前阿里巴巴在新零售方向的业务布局来看,主要分为百货零售(银泰百货)、生鲜电商(盒马鲜生)、医药电商(阿里健康)三个方向。

数据来源:中泰证券研究所

阿里巴巴百货新零售的关键词为一盘货+前置仓,目前以银泰百货为主新零售业态已经在营收端出现了明显改善。

根据中国百货商业协会中心公布的最新数据来看,2018年银泰百货同店销售增长为37%,位列百货企业第一。在同阿里巴巴正式合作之后,银泰百货先是通过系统数字化改造,解决了传统百货的支付终端问题,同时将其过往的会员系统和阿里巴巴的淘宝、天猫、支付宝进行了线上打通,当然该部分业务打通仍属于大部分百货零售企业拥抱新零售的常规操作,即线上线下流量互通。而在后续围绕一盘货所进行的各项整合,是目前银泰百货能够成为新零售企业标杆的重要参考路径。

银泰百货打破了“线上销售侵蚀线下零售份额”的思维误区,通过对百货商品品类(SKU)有效管理(银泰百货的SKU大概能达到3000万级别),实现线上线下价格一致化,直接消除线上成交额侵蚀。同时在消费场景上,由于订单支付系统的一致化,特别是银泰旗下APP喵街上线后,赋予了其旗下各百货商场的前置仓属性,打破了传统百货营业时间、门店空间的限制。从目前各银泰百货商场的分布范围来看,如果配送效率和物流范围能够得到持续的强化,在一定程度上能够起到“自营物流”的作用优势。

数据来源:中国连锁经营协会、中泰证券研究所

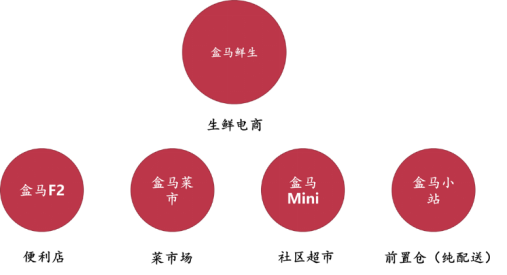

相较百货新零售的快速有效改造,生鲜电商业态现在明显进入了快速扩张后的集中度提升阶段,并且该集中度有望加速提升。除了盒马鲜生这一自营品牌,阿里巴巴还与高鑫零售合作,在其传统业务基础上,推出了大润发优鲜、e路发、欧尚一分钟,并且与盒马鲜生一起,搭载于淘宝上的淘生鲜端口。从商业模式本质上讲,阿里巴巴在生鲜电商的布局思路亦是主要以前置仓为主,但是考虑到生鲜商品品类(SKU)受限于区域范围和冷链供应,很难实现线上标准化。并且从盒马鲜生所对应快节奏生活的消费痛点来看,其需求主要集中于一线城市/新一线城市,目前可以看到盒马鲜生已经在区域下沉渗透上触及瓶颈。所以盒马在其主品牌下,正在谋求多种业态的适应性,如:盒马F2,盒马菜市,盒马Mini,盒马小站。当然考虑到线下门店的区域可复制性千差万别,盒马鲜生短期很难通过这些多业态来实现快速的区域规模化。就长期来看,阿里巴巴生鲜新零售的最终形态同百货新零售存在本质上的一致性,即实现线下分散流量的规模化,以进一步打通“人货场”的数字联通,最终落地于数字资产沉淀和归集分析,以获得更高的服务溢价。

数据来源:中泰证券研究所

从整体新零售推进情况来看,应该是喜忧参半。首先在区域渠道下沉上,传统的门店复制效果并不理想,所以对应盒马鲜生的关店并不是偶然事件,但同时也说明面对不同区域渠道费场景,需要进行业态的弹性适配,这一点上盒马鲜生已经通过盒马F2、盒马菜市落实区域适配策略。另外无论是百货新零售还是生鲜新零售,对上游供应链/品牌商的整合并不直接体现在营收端,而是通过线上系统开发,供应链链路改善来为线上平台用户数字资产沉集提供长周期的协同效应,最终体现在成本控制、商品溢价等毛利率改善上。所以,这种长周期协同效应才是未来新零售强盈利预期的核心支撑点。

05

阿里健康,极具想象空间

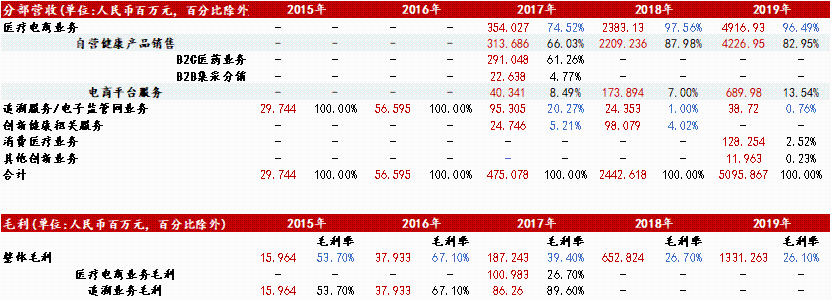

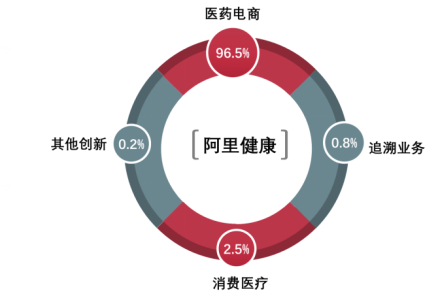

阿里健康的主营业务结构随着其发展思路与方向的改变也在不断调整与优化。从2015-2016年主要依靠电子监管网业务赚取服务费起步,公司之后通过搭建自营医药电商平台及接手天猫医药馆相关类目业务的平台服务等,于2017-2018年获得飞速发展,实现2016-2018年营收年复合增长率达约557%,并于2018年实现首次净利润扭亏为盈。目前,阿里健康主要由四大业务主体构成:医药电商业务、追溯服务、消费医疗业务、创新健康相关服务。

其中,第一块医药电商业务又分为自营健康产品销售和电商平台服务业务,收入占公司总营收比例约96.49%(自营健康产品销售占比82.95%,电商平台服务占比13.54%)。2019财年医药电商业务整体增长率达111.94%,其中电商自营业务同比增长91.3%,主要来自于其自身B2C商品类目(SKU)丰富及提升用户复购率的内生增长,电商平台服务同比增速为296.8%,主要为公司并入阿里集团旗下医疗器械、保健用品、成人计生等以及其他医疗健康服务类业务。

数据来源:公司官网、中泰证券研究所

作为阿里健康旗下的核心业务,医药电商仍具备较大的上升空间。借助国家政策支持,我国医药电商发展迅速,根据蛋壳网统计,我国医药电商规模由2012年的133亿元增长至2017年的16275亿元,年复合增长率达161.5%;医药电商占整个医药终端市场的渗透率则由2012年的1.49%上升至2017年的8.06%,增速十分迅速。阿里健康也借助行业上升动力,大力布局医药电商领域,该项业务在2018、2019年分别实现21.49、42.26亿元营收,增速达96.65%。与此同时,对标发达国家(以美国为例,其药品网购渗透率于1998年便达到11.6%,之后不断上升至2017年的33.3%),我国药品网购渗透率仍处于低位,有巨大上升空间,叠加B2C渠道于整体医药电商占比稳步提升,两者都将进一步推动阿里健康的核心业务持续快速发展。

从业务营收结构看,追溯平台与创新健康两块业务占比较小,但却为阿里健康提供了探索互联网医疗发展方向的思路与机会。公司于2017年开始,与线下政府、医院、研究院校等合作,结合大数据+AI+云计算等强大技术支撑,持续探索智慧医疗模式。另外,公司推出在线健康咨询服务,并负责运营手机淘宝APP中“我的健康”服务,利用阿里巴巴互联网医疗优势搭建个人健康管理平台,以解决国内初级诊疗优质资源稀缺、分布不均的痛点,助推阿里集团进一步完成Double H战略(Health & Happiness)于医疗健康领域的布局。

数据来源:公司公告、中泰证券研究所

06

泛互联网入口,阿里腾讯短兵相接

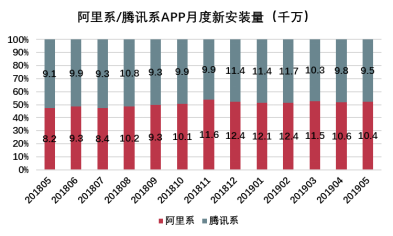

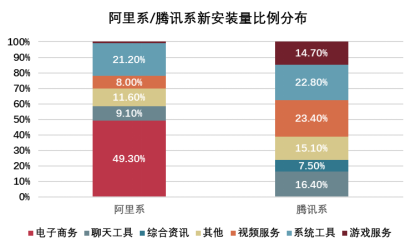

考虑到“流量逻辑”是所有互联网公司商业模式的基础,所以阿里和腾讯在泛互联网入口的布局,更多是基于互联网行业“马太效应”凸显的资本行为。从阿里和腾讯投资入股差异来看,阿里巴巴的各分项业务基本为全资控股,所以在业务端亦更倾向于内部协同。而腾讯对于各投资/控股业务线的支持主要基于现存的庞大社交流量转化,整体内部协同效应相对较弱。对于两大巨头针对各入口的布局,预期未来其商业模式将逐渐从C端流量变现向B端产业服务转化,当然部分业务需要区分对待。下面讨论三个竞争壁垒较高的业务:网络视频、在线票务和本地服务。

数据来源:中泰证券研究所

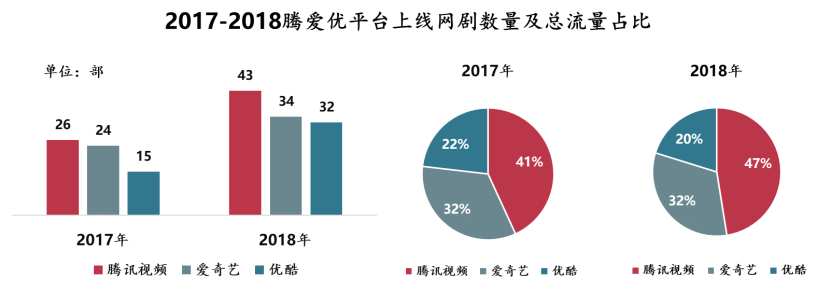

文化娱乐部分,由于目前市场一致预期的政策因素,正在经历严政策审核触底阶段。而行业内部则在经历IP投资向内容运营回归,价格竞争向精品制作回归,所以除了传统正剧投入,网络剧的竞争态势更能反映未来平台对于剧目投入和内容运营等核心竞争力的布局策略。

对比近两年其网剧数量和流量占比,可以看到,腾讯视频、爱奇艺、优酷视频三龙头的竞争地位并未发生明显变化,而整体网剧投入数量则存在着明显攀升。而从流量占比来看,腾讯视频的流量占比明显自2017年41%提升至2018年47%,该部分增量除了来自于行业集中度提升,还有一部分来自于优酷视频的流量占比出现相对下降。所以就短期而言,优酷的相对竞争力仍需要进一步观察,当然随着龙头平台在剧目价格端和会员收费端的恶性竞争有所减弱,其未来盈利性提升预期是相对确定的。

数据来源:群邑智库、中泰证券研究所

在线票务这一部分,阿里巴巴旗下的淘票票主要对应电影票务,大麦网主要对应现场娱乐票务。而作为竞争对手的猫眼娱乐在经历了2017年的并购整合后,打通了电影票务和现场娱乐票务的流量入口。根据猫眼的财报披露数据,其电影票务的市场份额应该在61%-63%区间,而淘票票基于保守估计应该在34%-37%区间。所以整个在线电影票务的市场基本处于完全寡头竞争状态。根据易观数据显示,大麦网以接近90%的行业渗透率,成为现场娱乐行业的唯一龙头。所以,在在线票务行业的细分方向上,两者将出现明显分化,电影票务未来成长重心将集中在院线系统、宣发系统、广告业务等B端业务,而现场娱乐票务则仍集中在艺人资源、线下场馆等重资源整合。

本地服务部分,主要分为到家外卖和到店餐饮及服务。根据中商产业研究院披露的数据,到家外卖市场目前处于完全寡头竞争阶段,美团外卖占有逾6成市场份额,而饿了么(包含饿了么星选,前身为百度外卖)占据逾3成份额。饿了么背靠阿里生态,通过手机淘宝、支付宝、口碑等渠道引流,新增用户主要来自二线城市;美团外卖借助美团、大众点评、微信、QQ多元化入口,渠道下沉,抢先发力三线及以下城市。双方在一二线城市存量竞争已趋饱和,随着外卖市场渗透率提升,三线及以下城市用户消费频次及粘性的增长,将成为竞争重点,未来饿了么在三线及以下城市的下沉市场仍有较大提升空间。到店餐饮及服务市场,主要是口碑对标美团点评。从艾瑞咨询披露的app 用户数( MAU)数据来看,无论是到店餐饮还是服务,美团和大众点评都处于绝对优势。口碑自2017年后,用户流量快速增长,对美团和大众点评形成流量分流。短期来看,饿了么对美团构成了较大挑战,平台补贴换用户增长及粘性仍将是其主要竞争手段;长期增长性及盈利性则取决于饿了么在下沉用户增量、商家入驻扩张及成本管控降低等方面的持续落地。

数据来源:极光大数据、中泰证券研究所

07

阿里云,国内独占鳌头,国际份额增长迅速

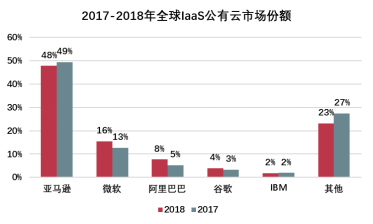

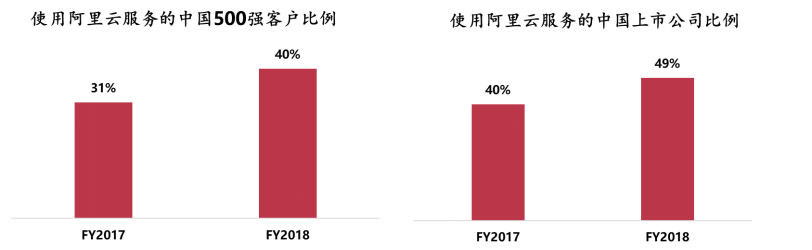

根据Gartner最新公布的数据截至2018年,阿里云在全球Iaas公有云市场份额为7.7%,绝对额增速相较2017年为92.6%,同期在国内市场,根据IDC公布的2018年H1数据,阿里云占据了43%市场份额,仍然稳居榜首。根据阿里集团披露的2018年数据,分别有40%中国500强企业和接近50%中国上市公司使用其云服务。

数据来源:Gartner、中泰证券研究所

数据来源:公司官网、中泰证券研究所

针对其基础产品竞争力的提升,可以看到,2018年阿里云在全球20个地区,包含了150多种产品进行降价,其中最高折扣幅度为70%。同时提供24X7的全天候数据中心服务及3+N边界网关协议以提供更高的传输稳定性。计算能力方面,应用程序性能提高50%,支持SAP和Oracle应用;网络传输方面,数据中心网络带宽升级为25GB,单实例带宽升级为35GB,同时发布了与Oracle完全兼容的PolarDB,其成本相较其他商业数据库降低近90%。

就客户结构来看,阿里云90%的收入仍主要来自中国客户,亦对应了阿里巴巴集团下各子业务线在B端用户持续渗透的战略。当然在短期,阿里云国际版仍不具备中国版产品的全部功能,同时全球现场团队规模相对较小,所以相较AWS等竞争对手,在全球市场未来具备更强的提升空间当然随着其其他部分全球业务,如Lazada、AliExpress、1688国际站在全球业务及影响力的进一步扩展,未来可预期能为其带来更多的绝对增量。

数据来源:公司官网、中泰证券研究所

08

最终形态:细分流量回归头部,形成B端协同

就互联网经济外部环境而言,在具体垂直细分行业仍存在着“长尾效应失效”的问题,如拍摄美化、共享单车、电影、跨境电商,所以从长期看,细分行业的流量转化必然回归头部,进一步形成B端服务协同。

数据来源:公司官网、中泰证券研究所

从营收结构来看,阿里的营收驱动主要来自于核心商务(主要为零售业务)和云计算,核心商务主要包括了线上线下零售平台(淘宝、天猫、速卖通等)、国际零售平台、菜鸟物流等。虽然其淘宝和天猫的零售成交额(GMV)增速在近几年持续下降,但是考虑到区域下沉的用户增量,在未来一段时间仍能保持双位数增长。当然,人均成交额(GMV)下降和经营重心变化的关联性需要持续关注。而至于云业务,阿里云始终保持着中国市场公有云第一地位,同时考虑到其亏损率存在持续收窄的趋势,预期随着市场集中度持续提升和规模优势愈发突出,盈利性拐点预期也将持续加强。另外,阿里巴巴集团的数字经济体正在进一步加强内部业务线的协同效应,考虑到短期内互联网强补贴效应不会出现,其盈利预期亦同样加强。

- END -