本文来自格隆汇专栏:天风研究;作者:孙彬彬团队

摘 要

4月税期资金面表现虽然好于预期,但是仍然逐步收敛,银行间隔夜资金利率整体再度回到2%上方,结合央行一季度货币政策例会表述和MLF操作,市场由此关注货币政策行为动向,是否存在收窄宽松力度的可能,如何看待当下央行行为和资金利率方向?

我们认为央行基于稳健的直觉,货币环境处于总体宽松但是力度有所变化的状态,资金利率中枢可能还是按照OMO7天即2%来估计。

年初以来,我们所面对的逆全球化地缘压力不断呈现,压制市场风险偏好的同时,也支撑了债市走强,在外围压力不可逆的背景下,是否对债市持续乐观?

我们认为外因一定要通过内因起变化,内外因还是内因为主,目前的关键是我们自身如何走出资产负债表困境,一旦内因偏弱,外围压力就会放大我们自身的问题。就如同我们宏观数据落地,市场走势体现的是对改善的持续性和斜率的质疑,这个时候,地缘政治出现扰动,市场自然容易受到影响。

所以后续关键是国内政策如何应对,特别是增量政策,以及对应经济金融数据从总量到结构的进一步变化。

对于债券市场,在前期各种因素影响下,利率水平逐步走低,同时期限利差持续压低,一般而言,这个时候需要关注利率风险。

央行在近期记者会上明确回应了有关利率风险的看法,而且明确:货币政策为金融机构管控好利率风险也创造了较好的货币环境。

问题在于,机构行为与监管思路都存在顺周期性,流动性一旦有所改善,我们就看到3月全市场回购余额显著上升,以及隔夜占比的回升,虽然最近一周隔夜占比有所回落,似乎机构杠杆行为有收敛,但这实际上是因为债市持续一段时间改善后,带来申购资金上升所致,这个申购资金的上升,在某种程度上体现为机构策略上的变化:一方面逼空行情下,机构对债市乐观情绪上升;另一方面,在利率下行到一定位置后,市场或许也认识到,票息变化可能意味着机会和风险的跷跷板也在变化,借助于公募基金来实现部分多头策略,同时转移流动性风险,保证在市场波动下能够尽量全身而退,这也许是当下很多机构的合理选择。

这种情况下,利率风险,或者说流动性风险仍然需要有所防范。毕竟我们需要从去年11月以来的市场变化中,合理把握央行的尺度和机构行为的边界。对于市场而言,一颗红心,两手准备似乎是合理选择,只是对于部分机构如公募基金,规模和压力或许会同步上升,可能亦喜亦忧。

1. 一周热点问题回应

周一MLF续作规模低于预期,市场认为这初步反映了货币政策例会的表述调整,利率上行。周二公布一季度GDP同比高于一致预期,但市场关注结构问题,数据公布利率即下行。周三权益市场调整带动债市情绪,但是资金利率逐步收敛,部分压制现券行为。周四LPR报价不变,尾盘央行新闻发布会介绍信贷结构持续优化和经济运行持续好转。周五则受外围信息影响,股市调整而利率下行。

4月税期资金面表现虽然好于预期,但是仍然逐步收敛,市场隔夜资金利率整体再度回到2%上方,结合央行一季度货币政策例会表述和MLF操作,市场由此关注货币政策行为动向,是否存在收窄宽松力度的可能,如何看待当下央行行为和资金利率方向?

年初以来,我们所面对的逆全球化地缘压力不断呈现,压制市场风险偏好的同时,也支撑了债市强势,在外围压力不可逆的背景下,是否对债市持续乐观?

宏观数据落地,市场对改善的持续性和斜率仍然有所质疑,这一现象还会延续多久?

1.1. 曲线变平,央行如何管控利率风险?

从期限利差的角度,市场正走到2018年以来利差最窄的位置。如果剔除2020年下半年到2021年初的债市调整,实际上,从2017年底到现在的宏观逻辑是一个连续的过程,中美贸易摩擦、金融供给侧改革等因素叠加主导着2018年以来宏观逻辑,也深刻影响着债市,货币环境易松难紧、净值化和结构性资产荒,连续的宏观演绎下,利率走低同时期限利差不断压缩。

总体利率水平走低,同时期限利差显著偏低,一般而言需要关注利率风险。

央行在近期记者会上明确回应了利率风险的看法:

“硅谷银行风险事件发生以来,利率风险引起了更多的关注。去年末我国资管市场出现了波动,也警示我们要高度重视利率风险。我国坚持实施稳健的货币政策,利率没有大起大落,这为金融机构管控好利率风险也创造了较好的货币环境。下一步人民银行将继续实施稳健的货币政策,坚持以我为主、稳字当头,保持货币信贷合理增长,确保利率水平合适,发挥好结构性货币政策工具的引导作用,支持经济社会发展在新的起点上开好局、起好步。”

这段文字说明央行关注了3月以来的硅谷银行事件,以及这个事件的一个重要起因——利率风险,同时,也说明央行或对于去年四季度资管市场波动背后的利率风险同样有所关注。

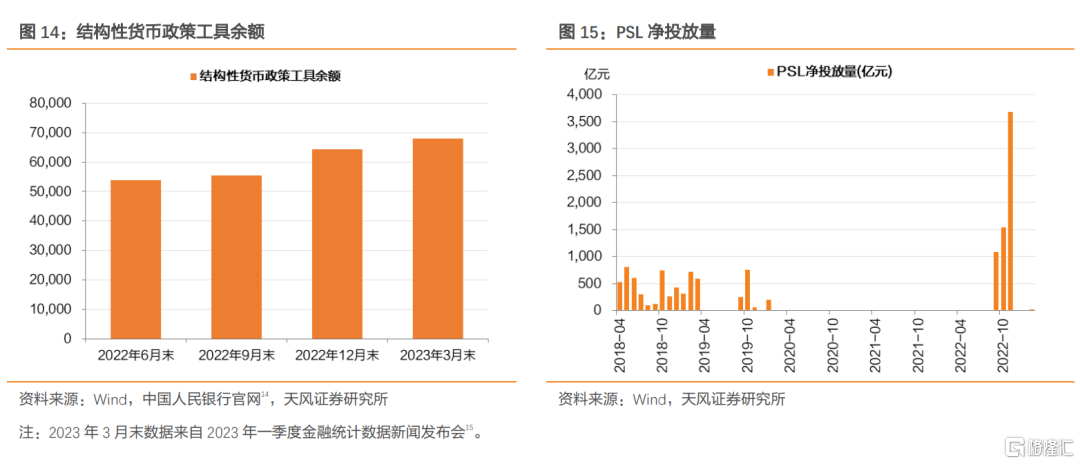

按照这个表述,我们结合3月央行投放,可以理解为什么3月资金面比预期的好,因为央行重视利率风险,硅谷银行事件之后确实存在预防性动机,所以央行多投放了流动性。

但是问题在于:去年四季度债市大幅调整中,虽然从行为观察央行有投放干预(比如MLF和降准),但是今年一季度以来资金利率仍然呈现中枢显著走高的情况,似乎央行同时在引导资金利率向政策利率(OMO7天)收敛,考虑到1-2月信贷投放消耗超储,而市场期待降准的背景下,央行在MLF续作等行为上总体投放低于市场预期,导致2月资金利率一度大幅走高,这个该如何理解?

我们的理解,去年四季度资管市场波动背后的利率风险存在买者自负的政策取向(可以从郭树清主席讲话中窥视一二)。

“一方面,我们注意到,最近由于市场看好经济恢复前景,债券收益率有所上升,引发部分银行理财产品净值波动,这是市场自身调整表现,总体风险完全可控。另一方面,我们也持续关注到,现在个人投资者可选择的金融产品越来越丰富多样,同时面临的风险也越来越复杂,需要很好地把握收益和风险的平衡。”

——郭树清在2022年金融街论坛上的主题演讲

与之对应,在信贷投放较为积极带来超储消耗和流动性收紧的压力时,央行也是顺势而为,削峰填谷,管住总量,放开边际,所以全市场资金利率加权有所走高,央行将银行间加权资金利率总体控制在1.5-2.5%范围内波动,但是因为资金分层,非银等杠杆较为突出的机构面临的压力显著上升,隔夜资金利率一度突出15%,这个时候似乎央行在管理利率风险的同时也有适度管控杠杆之意。

3月,硅谷银行作为外来事件冲击,加大了我们监管层的风险底线意识,所以央行出于预防性动机加大投放,在信贷继续多增消耗超储的背景下,整体市场流动性显著改善。

现在的问题在于,机构行为与监管思路都存在顺周期性,流动性一旦有所改善,我们就看到3月全市场回购余额显著上升,以及隔夜占比的回升,虽然最近一周隔夜占比有所回落,似乎机构杠杆行为有收敛,但这实际上是因为债市持续一段时间改善后,带来申购资金上升所致,这个申购资金的上升,在某种程度上体现为机构策略上的变化:一方面逼空行情下,机构对债市乐观情绪上升;另一方面,在利率下行到一定位置后,市场或许也认识到,票息变化可能意味着机会和风险的跷跷板也在变化,借助于公募基金来实现部分多头策略,同时转移流动性风险,保证在市场波动下能够尽量全身而退,这也许是当下很多机构的合理选择。

这种情况下,利率风险,或者说流动性风险仍然需要有所防范。毕竟我们需要从去年11月以来的市场变化中,合理把握央行的尺度和机构行为的边界。

当然,最近市场会有一种相对乐观的观点,可视作是利率风险管控的进一步延伸。因为降成本和稳定金融机构风险底线的诉求叠加,我们的政策会层层递进,比如贷款利率引导下行一段时间后,监管层会引导存款利率下行,稳定利差。与此同时,监管层也在引导保险保单收益的下行。

央行发布会对于近期存款利率的调降有明确回应:

“在市场利率整体已明显下降的情况下,商业银行根据市场供求变化,综合考虑自身经营情况,灵活调整存款利率,不同银行的调整幅度、节奏和时机自然就会有所差异,这是存款利率市场化环境下的正常现象。通过自律机制协调,由大型银行根据市场条件变化率先调整存款利率,中小银行根据自身情况跟进和补充调整,保持与大型银行的存款利率差相对稳定,有利于维护市场竞争秩序,保障银行负债稳定性,保持合理息差,实现持续稳健经营,增强支持实体经济的能力和可持续性。”

这个政策背景下,市场可能会作如下理解:在贷款利率总体稳健下行的背景下,考虑金融风险防范和合理息差诉求,债券市场利率曲线变平所带来的或有利率风险不大,因为政策会引导和干预负债端,也就是短端,从而解决长端空间逼仄和交易拥挤的问题。

但是这里面有一个技术性障碍,这个障碍就在于,央行或者监管层在引导存款利率下行和负债成本控制的同时没有降息,也没有引导资金利率下行。

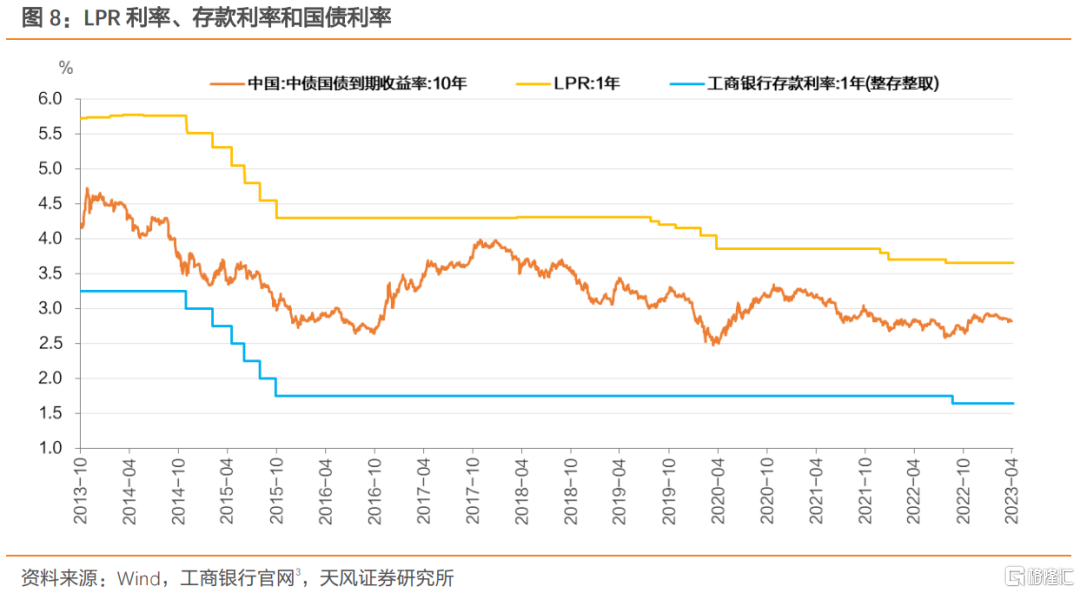

金融市场资金利率和存款利率之间不是简单对应关系,存款利率报价与LPR和国债利率挂钩,但是LPR从去年8月以来,已经连续8个月没有调降,对应央行也一直没有调低关键政策利率。

货币政策在防风险的同时,也会强调两句话:一句是正的、向上倾斜的利率曲线;一句是市场利率围绕政策利率作中枢波动。

“完善以公开市场操作利率为短期政策利率和以中期借贷便利利率为中期政策利率的央行政策利率体系,健全利率走廊机制,引导市场利率围绕央行政策利率为中枢波动。”

——2020年12月24日 易纲《建设现代中央银行制度》

“统筹短期和长期,强化跨周期调控和逆周期调节,坚持正常的货币政策,保持正利率和向上的收益率曲线,不大水漫灌、不大收大放。”

——2023年3月3日国新办发布会刘国强副行长的发言

OMO利率不下降,则隔夜资金利率围绕2%波动,从一季度以来的情况看,基本接近于此。

所以债市当下面临的空间问题仍然是逼仄。

除非可以看多降息。

降息与否,从维护币值稳定角度考虑,涉及到宏观层面通胀或者说通缩的走向。

央行最近的回应是:

“货币信贷较快增长与物价回落并存,我们认为本质上受时滞影响。稳健货币政策注重从供给侧发力,去年以来支持稳增长力度持续加大,供给端见效较快。但实体经济生产、分配、流通、消费等环节的效应传导有一个过程,疫情反复扰动也使企业和居民信心偏弱,需求端存有时滞。总体看,金融数据领先于经济数据,实际上反映出供需恢复不匹配的现状。

对“通缩”提法要合理看待,通缩一般具有物价水平持续负增长、货币供应量持续下降的特征,且常伴随经济衰退。当前我国物价仍在温和上升,M2和社融增长相对较快,经济运行持续好转,与通缩有明显区别。随着金融支持效果进一步显现,消费需求有望进一步回暖,下半年物价升幅可能逐步回归至往年均值水平,全年CPI呈“U”型走势。中长期看,我国经济总供求基本平衡,货币条件合理适度,居民预期稳定,不存在长期通缩或通胀的基础。”

按照这个回应,近期内降息的可能性较小,后面就只能观察4月政治局会议的表述,除非更高层面明确改变对应判断,否则可能降关键政策利率的概率确实不高。

若如此,则对于市场而言,走到现在位置,一颗红心,两手准备似乎是合理选择,只是对于部分机构如公募基金,规模和压力或许会同步上升,可能亦喜亦忧。

1.2. 如何看待地缘风险对债市的影响?

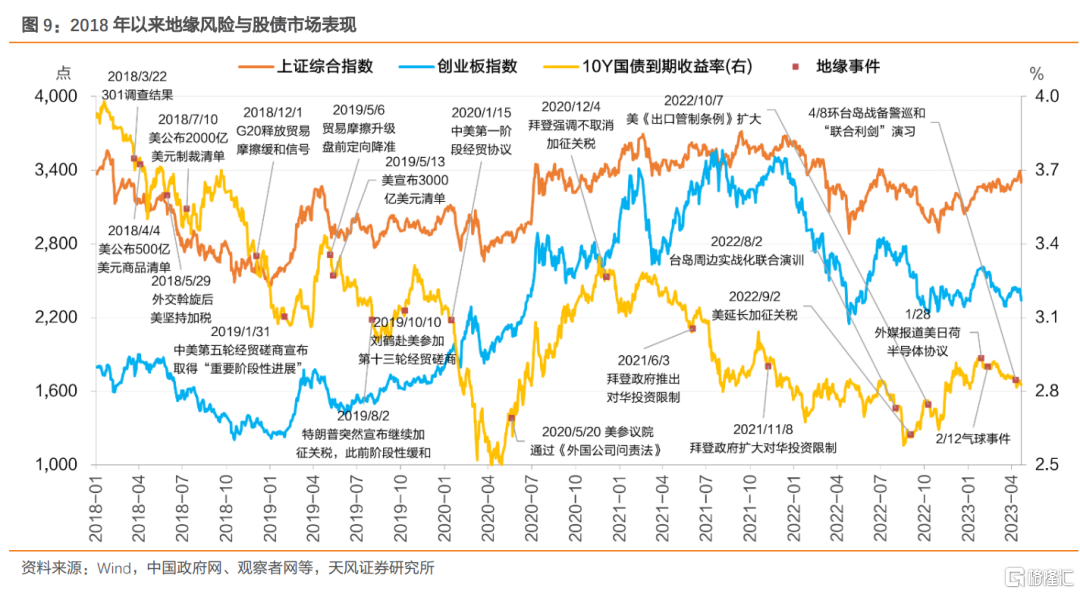

我们简要回顾2018以来地缘压力上升背景下的股债表现。

纵观2018年-2019年经济宏观图景:

2018年3月22日后贸易摩擦超预期爆发和前期累积的经济下行压力叠加,推动2018年全年债市逐步走牛。经过一年消化,当然也是基于政策全面转向稳增长,包括对民企的信用支持和2019年一季度大规模信贷和社融的投放,地缘政治压力的影响有所退潮,但是总体压力仍在,比如2019年5月,在加增关税的背景下,央行盘前降准,利率快速下行进入。

进入2020年后,新冠疫情一定程度上打断地缘冲突演化,虽然2020年底开始,美国连续通过多项政策,针对中国对美投资和美国对华投资展开管制。从沪深300指数和国债利率变化来看,后续地缘冲突事件对权益资产和债市利率的影响有所弱化,2020年-2021年股债价格的定价变化主要是基于中国率先走出疫情,保持了在全球较为突出的供应链优势,以及对应政策的变化。

2022年俄乌冲突以来,我们面临的外围压力再度上升。

对于外部地缘压力,我们认为外因要通过内因起变化,内外因还是内因为主,目前的关键是我们自身如何走出资产负债表困境,一旦内因偏弱,外围压力就会放大我们自身的问题。就如同我们宏观数据落地,市场走势体现的是对改善的持续性和斜率的质疑,这个时候,地缘政治出现扰动,市场自然容易受到影响。

从当前来看,中美贸易仍在同比回落,不过3月中国对美出口金额同比降幅有所收窄。3月对欧盟出口金额同比至正区间,对东盟出口进一步扩大,贸易增量对经济而言有一定积极信号作用。观察外商直接投资规模,美国、欧洲对华直接投资在2018年后逐年回落,FDI增量来自亚洲国家和地区,反映出地缘约束下的行为变化。

所以后续关键是国内政策如何应对,特别是增量政策,以及对应经济金融数据从总量到结构的进一步变化。

1.3. 如何看待一季度基本面数据?

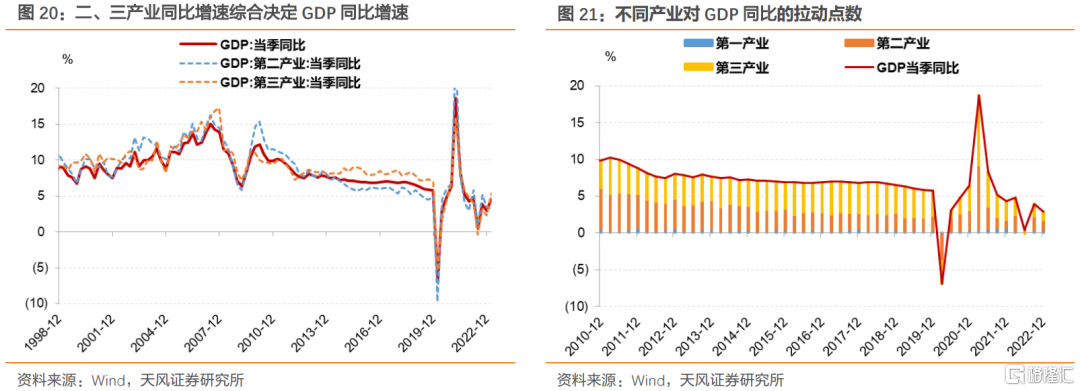

一季度GDP超预期,从需求侧来看,投资、消费、出口均形成支撑;从生产端来看,第三产业明显修复,工业生产则并未显著超预期。

尤其是3月数据显示,投资和工业生产边际放缓,地产拿地和新开工显著走弱,似乎当前经济的主要支撑在于居民消费和外需。

市场质疑居民端和外需的持续性,通缩的担忧也由此而来。

对于市场而言,一季度经济更多反应的是走出疫情以后经济修复的阶段性结果。考虑到目前内外压力,因为政策优化带来的经济自发修复可能吿一段落,后续经济走势,更多依赖于进一步政策行动,而这方面目前市场没有看到显著增量。

一方面,近期票据利率在回落;另一方面,地产相关高频数据也有所走弱。叠加外围地缘压力逆风不断,似乎经济前景存在一定压力。

我们认为,当前政策端一方面可能在观察走出疫情经济自发修复的状态,另一方面可能也在观察去年下半年一系列增量政策带动的政策效应与经济动能,或许意图在于逐步恢复经济循环。

基于高层总体诉求是“推动经济运行整体好转”,继续“打好宏观政策组合拳”,我们预计增量政策可以期待,主要落脚点在于产业、投资、信贷等,可能暂时不包含增量财政政策,货币政策按照前文分析,预计也是宽松力度有限,结构性工具视情况会加以运用。

基于上述分析,二季度经济进入新的阶段,这个阶段弱修复仍有延展性,对于弱修复,我们的关注点在于PPI是否会在二季度见底随后回升,虽然读数可能较低,甚至仍然为负。

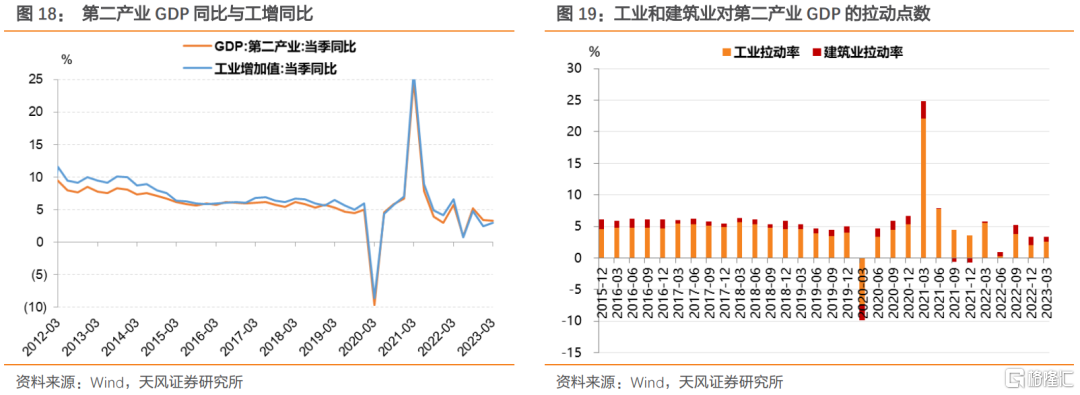

关于市场关注的GDP和工增背离问题,我们观点如下:

参考历史,GDP和工增同比增速通常在读数上有细微差异,两者变化方向基本一致;少数几个季度出现变化方向背离,也就是季调环比一正一负。

从季度同比观察读数差异,2015年以前,工增增速略高于GDP增速;2015年后至2020年一季度疫情前,工增增速低于GDP增速;疫情期间,工增增速高于GDP增速;走出疫情后,工增增速又开始低于GDP增速。

从季调环比观察方向背离,2011年以来GDP和工增的背离一共三次,分别为2020年一季度、2022年二季度、2022年四季度。前两次GDP相对较弱而工增较强,后一次GDP相对较强而工增较弱。

GDP和工增指标存在读数差异,一是GDP覆盖的第二产业和工增覆盖的工业定义不同。GDP中对第二产业生产活动的核算,包含工业和建筑业,其中工业部分涵盖所有规模工业企业的生产活动;而工业增加值仅与工业有关。观察工业和建筑业对GDP的拉动点数,工业对第二产业GDP起到明显较大影响,这能解释两者变化方向总是相同;但建筑业亦存在影响,带来读数差异。二是规上和规下工业的生产状况可能不同。工增统计时仅涉及规上工业企业生产情况,而GDP核算时涵盖全部工业企业。规上和规下企业的经营状况差异可能影响指标结果。

三是与工增相比,GDP还包含了一、三产业的情况,其中第三产业是关键。刨除影响较小的第一产业后,二、三产业对GDP增速的拉动点数基本各占一半,换言之GDP增速由二、三产业的增长表现综合决定,而工增仅仅代表了规上工业的表现。以此逻辑验证历史,2015年以前、疫情期间,工增增速高于GDP增速,背后是二产的增长表现优于三产;2015年后至2020年一季度疫情前、今年开始走出疫情后,逻辑亦反是。

当工业和服务业的表现差别较大,读数上的差异可能进一步演变为变化方向上的背离。2020年一季度和2022年二季度,疫情冲击对消费和服务业的影响显著大于工业生产,因此工增较强的情况下,GDP却走弱;2022年四季度恰好相反,走出疫情使得服务业尤其是线下相关行业快速复苏,因此在工增较弱的情况下,GDP却依然走强。

长期趋势来看,伴随经济结构调整,第三产业增长更快、占GDP比重逐步上升,导致GDP同比往往高于工增同比(当然变化方向同步),这也是2015年以来的常态。疫情冲击一度扭转了这种现象,但走出疫情后,在没有其它重大外生冲击的前提下,预计经济会再次回到这样的趋势上。

至于短期是否再出现方向背离,关键不是考虑长期因素,而是看当前的经济结构下,工业和服务业的景气度差异。目前来看,再出现疫情期间大幅分化情况的概率相对较低。

2. 周度债市策略:逆风不断,利率关注机会还是风险?

4月税期资金面表现虽然好于预期,但是仍然逐步收敛,银行间隔夜资金利率整体再度回到2%上方,结合央行一季度货币政策例会表述和MLF操作,市场由此关注货币政策行为动向,是否存在收窄宽松力度的可能,如何看待当下央行行为和资金利率方向?

我们认为央行基于稳健的直觉,货币环境处于总体宽松但是力度有所变化的状态,资金利率中枢可能还是按照OMO7天即2%来估计。

年初以来,我们所面对的逆全球化地缘压力不断呈现,压制市场风险偏好的同时,也支撑了债市走强,在外围压力不可逆的背景下,是否对债市持续乐观?

我们认为外因一定要通过内因起变化,内外因还是内因为主,目前的关键是我们自身如何走出资产负债表困境,一旦内因偏弱,外围压力就会放大我们自身的问题。就如同我们宏观数据落地,市场走势体现的是对改善的持续性和斜率的质疑,这个时候,地缘政治出现扰动,市场自然容易受到影响。

所以后续关键是国内政策如何应对,特别是增量政策,以及对应经济金融数据从总量到结构的进一步变化。

对于债券市场,在前期各种因素影响下,利率水平逐步走低,同时期限利差持续压低,一般而言,这个时候需要关注利率风险。

央行在近期记者会上明确回应了有关利率风险的看法,而且明确:货币政策为金融机构管控好利率风险也创造了较好的货币环境。

问题在于,机构行为与监管思路都存在顺周期性,流动性一旦有所改善,我们就看到3月全市场回购余额显著上升,以及隔夜占比的回升,虽然最近一周隔夜占比有所回落,似乎机构杠杆行为有收敛,但这实际上是因为债市持续一段时间改善后,带来申购资金上升所致,这个申购资金的上升,在某种程度上体现为机构策略上的变化:一方面逼空行情下,机构对债市乐观情绪上升;另一方面,在利率下行到一定位置后,市场或许也认识到,票息变化可能意味着机会和风险的跷跷板也在变化,借助于公募基金来实现部分多头策略,同时转移流动性风险,保证在市场波动下能够尽量全身而退,这也许是当下很多机构的合理选择。

这种情况下,利率风险,或者说流动性风险仍然需要有所防范。毕竟我们需要从去年11月以来的市场变化中,合理把握央行的尺度和机构行为的边界。对于市场而言,一颗红心,两手准备似乎是合理选择,只是对于部分机构如公募基金,规模和压力或许会同步上升,可能亦喜亦忧。

风 险 提 示

经济复苏不确定性,货币政策不确定性,资金面不确定性,地缘风险

注:报吿节选自天风证券2022年4月24日研究报吿:《逆风不断,利率关注机会还是风险?》

本报吿分析师:

孙彬彬 SAC 执业证书编号:S1110516090003

本资料为格隆汇经天风证券股份有限公司授权发布,未经天风证券股份有限公司事先书面许可,任何人不得以任何方式或方法修改、翻版、分发、转载、复制、发表、许可或仿制本资料内容。

免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本资料内容和意见仅供参考,不构成对任何人的投资建议(专家、嘉宾或其他天风证券股份有限公司以外的人士的演讲、交流或会议纪要等仅代表其本人或其所在机构之观点),亦不构成任何保证,接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断,应自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》,若您并非专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请勿订阅本资料中的信息,本资料难以设置访问权限,若给您造成不便,还请见谅。在任何情况下,作者及作者所在团队、天风证券股份有限公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本资料授权发布旨在沟通研究信息,交流研究经验,本平台不是天风证券股份有限公司研究报吿的发布平台,所发布观点不代表天风证券股份有限公司观点。任何完整的研究观点应以天风证券股份有限公司正式发布的报吿为准。本资料内容仅反映作者于发出完整报吿当日或发布本资料内容当日的判断,可随时更改且不予通吿。本资料内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见。