华泰固收:处于关键位置的美债

本文来自格隆汇专栏:华泰固收张继强 ,作者:张继强 张健 吴靖

摘 要

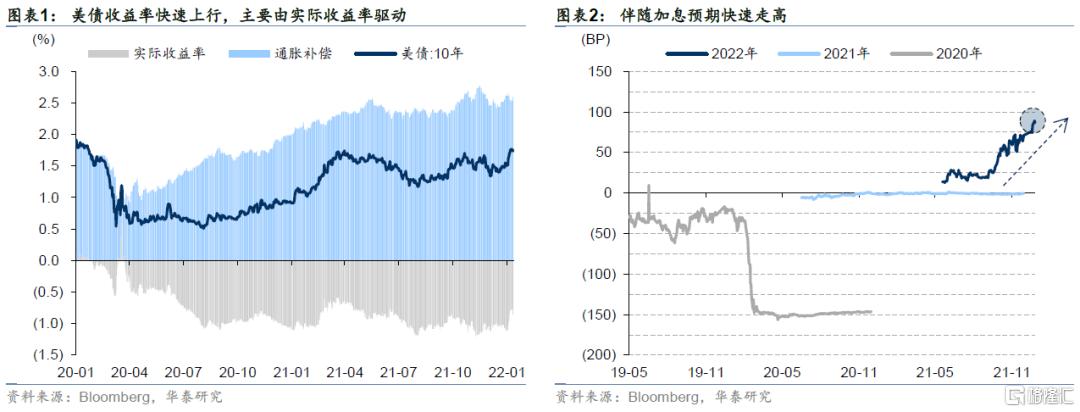

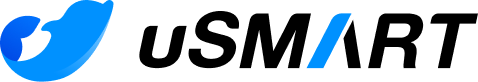

经济、疫情只能部分解释美债调整,货币政策“急转弯”才是关键

近期美债收益率快速上行,但无论是仍在好转的经济数据,还是正在被市场price out的O型毒株风险,都是原因之一,并不足以解释上行幅度。我们认为美国通胀“政治化”促成货币政策转紧才是近期美债调整最重要的原因:动机上看,美联储在中期选举背景下,有收紧货币政策压通胀的动力;客观条件上看,就业水平离目标并不遥远,供给瓶颈等问题超出了美联储能力范围,而工资-通胀螺旋正在形成,美联储政策双目标已经基本达到;宏观背景上看,经济数据不差,对转紧没有形成明显制约。总结看美联储收紧既有动机又有条件、宏观背景也不反对,推进速度或加快。

十年美债2.0%是下一个重要点位

10年期美债收益率有效突破1.8%有两重意义:一方面,这是疫情前的水平,但相比当时,经济预期一弱一强、货币政策一松一紧,环境已完全不同,疫情前水平并不构成制约。另一方面,这一水平也是去年初调整的高点,但相比当时,美联储转紧更彻底,缩减QE已在路上,加息缩表也开始讨论,收益率上行空间已经打开。3月加息可能性较大,但后续能否完成全年加息100BP的目标,则需要观察收益率上行对市场和经济基本面的反作用,存在预期差的机会。美债收益率短期或继续向上甚至突破2.0%,而如果进一步上行、曲线转熊陡则说明市场逐渐开始计入缩表预期。

后续关注:激进加息和缩表可持续吗?

从2016年等经验看,美联储激进加息缩表可能对基本面及市场产生反作用,进而影响进一步收紧的节奏,具体来看有四方面影响需要注意:其一,对耐用品与住房相关为主的消费和投资意愿的影响;其二,对部分需求尚不稳固的劳动力市场影响;其三,通过股票回购、估值等方面对美股和财富效应等的影响;其四,财政货币双紧缩对经济基本面的影响。总体看,最近是美国难得的收紧“窗口期”,预计美联储积极在3月推进加息落地、缩表讨论的可能性较大,但后续更可能转为相机抉择。若后续收紧节奏不及市场与美联储当前预期,带来美债收益率下行、曲线转平的机会。

对基本面、市场的影响预判

美债收益率短期或继续上行,挑战2.0%可能性较高,关注收益率曲线形态等是否计入缩表预期,中期关注对经济和股市的反噬效应,或存在回落机会。美股方面,10年期美债收益率2.0%以下关注由科技成长转向价值、顺周期等的风格变化,一旦突破2.0%,市场波动可能明显上升。新兴市场可能出现扰动,港股作为中美两国基本面与货币政策的重叠区域,或阶段性承压,但过去两年较弱的表现已经部分反映,关注美股情绪传导。国内仍处于货币政策宽松窗口期,央行积极“靠前发力”,债券短无忧、长有虑。股市短期有国内稳增长和美股风格的共振,汇率在一季度末略承压。

风险提示:美联储货币政策加速收紧,利率上行反噬美国经济,新兴市场风险暴露

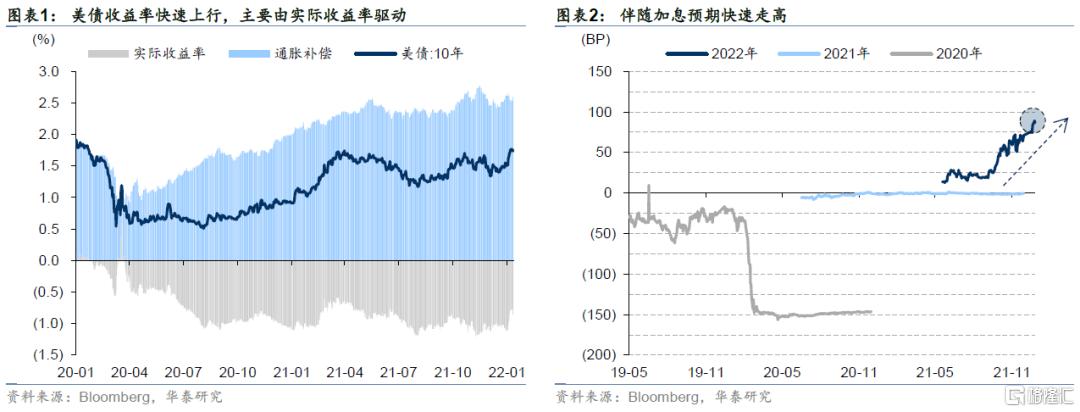

十年期美债收益率突破1.8%

近日十年期美债收益率快速上行,超过去年初高点,接近疫情前水平,实际上是美联储自11月以来的收紧“三级跳”在市场中的映射。去年四季度以来,美联储和鲍威尔通过国会发言、FOMC会议、会后纪要等各种发声形式,完成了取消“暂时性通胀”表述→缩减QE→加速缩减→释放加息缩表信号等多轮紧缩操作的市场指引,转变速度较快,引发市场扰动,十年期美债收益率再次回到去年年初调整的高点,也达到了我们之前的目标位即1.8%,需要对观点进行更新。

因何上行?经济、疫情只能部分解释,货币政策“急转弯”才是关键

近期美债收益率快速上行,仍在好转的经济数据是原因之一,但并不足以解释上行幅度。近期制造业PMI、消费信心指数、新增非农就业人数不及彭博一致预期,花旗美国经济意外指数下行,通胀仍在上行且仍小幅超预期。总体看经济虽仍在修复过程中,但斜率已经放缓,并不能解释美债收益率近期上行的幅度。

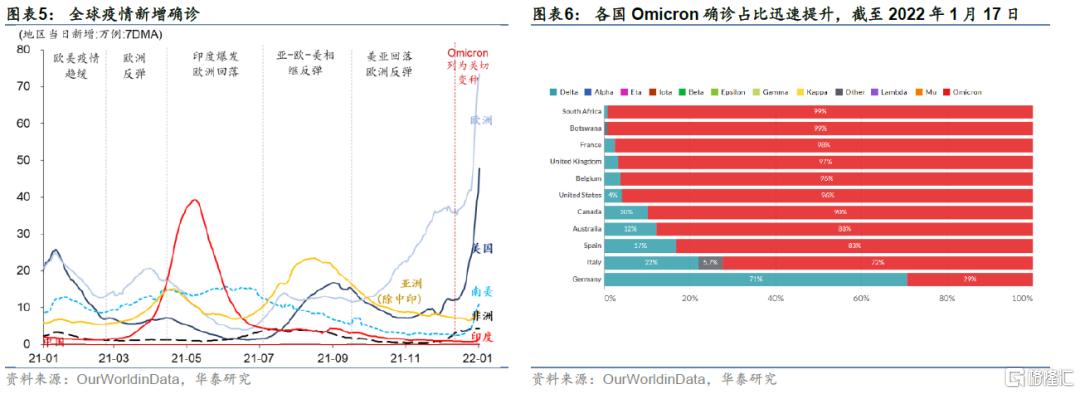

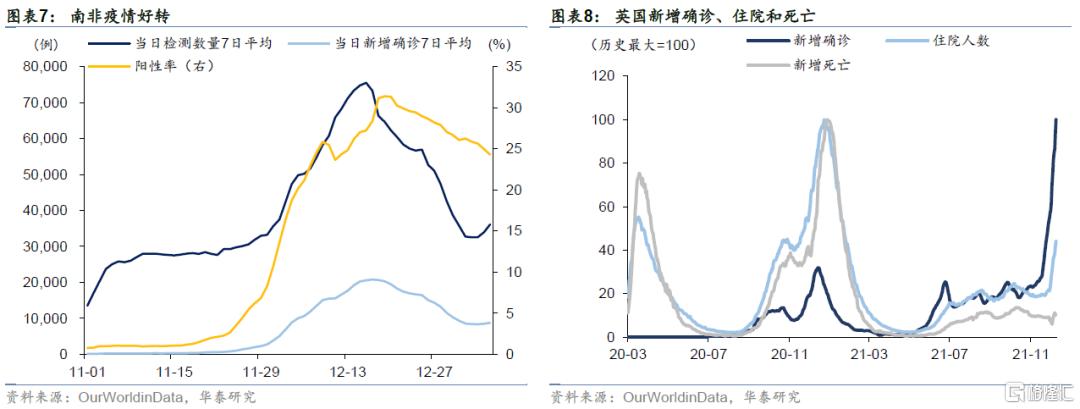

疫情角度,O型毒株疫情的不确定性正在被资本市场剔除,但客观扰动仍然存在,还是不能解释收益率上行的幅度。虽然本轮Omicron毒株导致的全球疫情新增病例已经超出前几波疫情,传播速度明显更快,但伴随着越来越多的证据指向其入院风险、重症风险和死亡风险都较低,股市、债市对于O型毒株的担忧在明显弱化:

(1)来自企业和科研机构的研究证据,英国卫生安全局发布的研究结果显示,与德尔塔病毒感染者相比,感染奥密克戎病毒患者住院的可能性要低50%至70%。世卫组织表示,越来越多研究表明,奥密克戎毒株主要影响上呼吸道,其症状比其他毒株引发的肺炎症状轻。

(2)来自最早报告Omicron病例的南非的证据,目前南非疫情已经趋于缓和,且是在疫苗接种率较低的情况之下。

(3)当前其他主要国家的住院和死亡证据,Omicron爆发后英国等国住院人数和死亡人数并未随确诊人数一起突破至新高,美国住院人数速度不及确诊人数(意味着住院率降低)且死亡人数未明显上升。

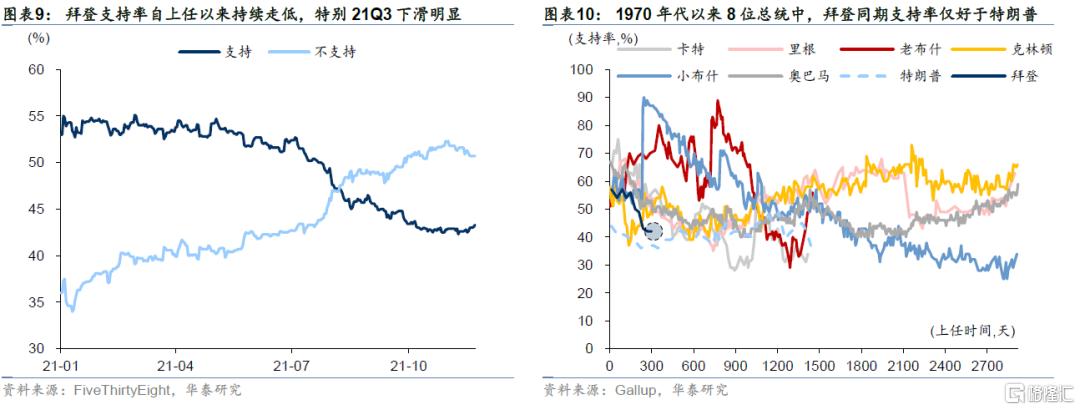

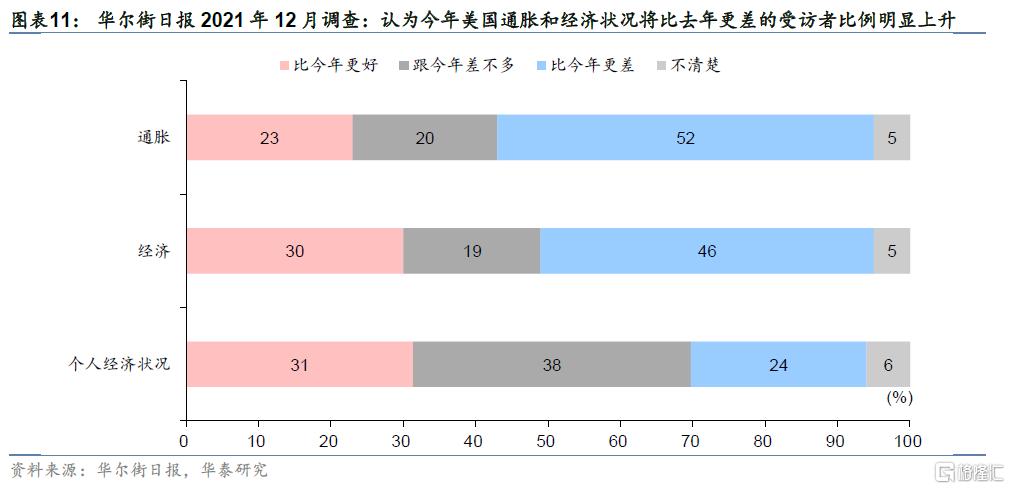

排除经济与疫情影响后,美国通胀“政治化”促成美联储货币政策转紧才是近期美债收益率上行最重要的原因。一方面,从动机来看,美联储在中期选举背景下,收紧货币政策压通胀是可能的选项。我们在1月4日报告《中美共振与错位下的资产表现》中提及,美国今年面临中期选举,拜登与民主党当局在去年执政乏善可陈(防疫成效、财政刺激、抗通胀、阿富汗等多方面),支持率持续走低,做出成绩的需求较为迫切。相对而言通过影响美联储政策来控制通胀是更好“出成绩”的方向,所以在鲍威尔与布雷纳德的“鸽与更鸽”美联储主席竞争中,拜登选择了提名相对偏鹰的鲍威尔,随后鲍威尔连续行动,大幅扭转了市场对美联储将继续宽松政策的预期。

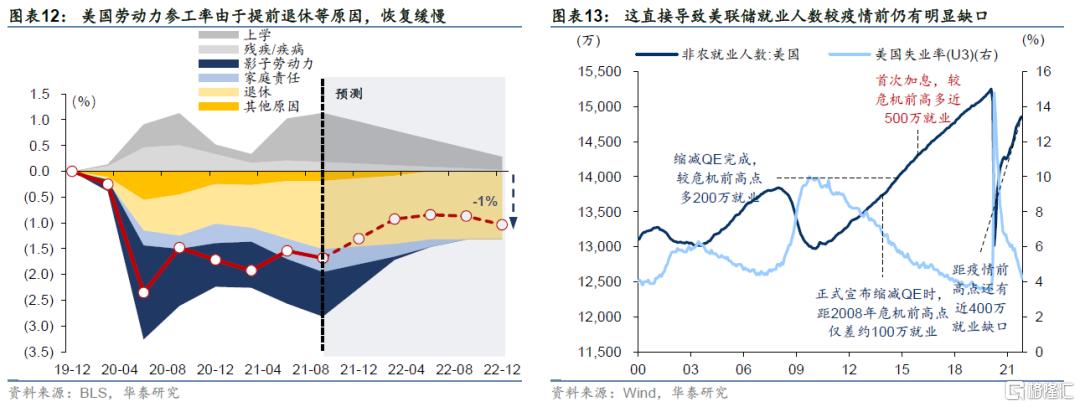

另一方面,从美联储的双目标来看,收紧的客观条件也相对充分。就业方面,当前离充分就业并不遥远,供给瓶颈等问题超出了美联储能力范围。回顾2008年危机后的上一轮收紧,美国经历了2008-2013超过5年的宽松周期,经济持续恢复、QE平稳退出、失业率明显下降至6%以下,美联储在货币政策收紧的选择上显得更“有底气”。但当前的劳动力市场与上一轮有明显差别,但仍可以认为基本满足了“充分就业”的条件,通过货币政策正常化抑制劳动力供给紧张等因素导致的工资和通胀压力是合理的,劳动力市场或不会成为加息掣肘:

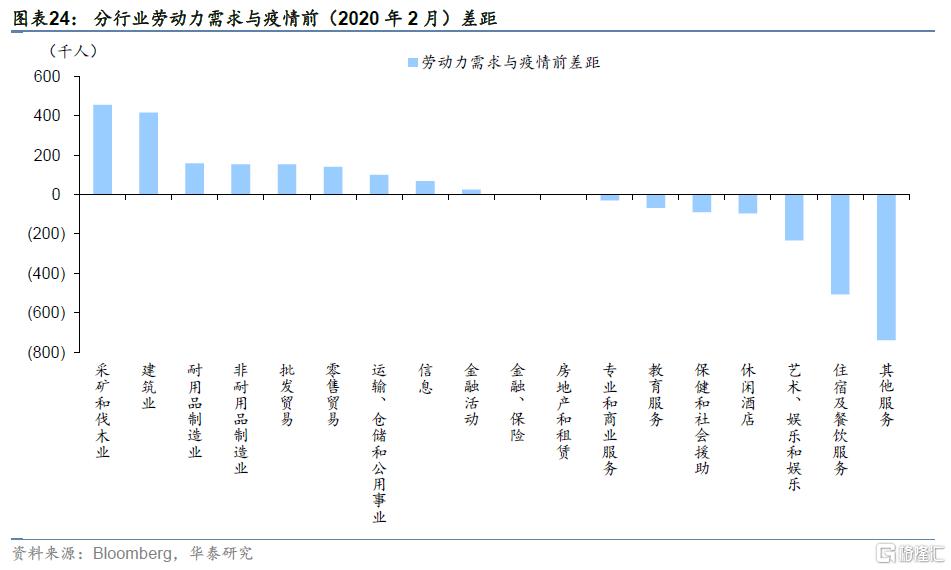

其一,劳动力市场等面临供给问题(提前退休、消耗储蓄但不工作等),参工率提升缓慢,故虽然失业率已经明显修复,但按就业人数计,相比疫情前仍然有近400万缺口;

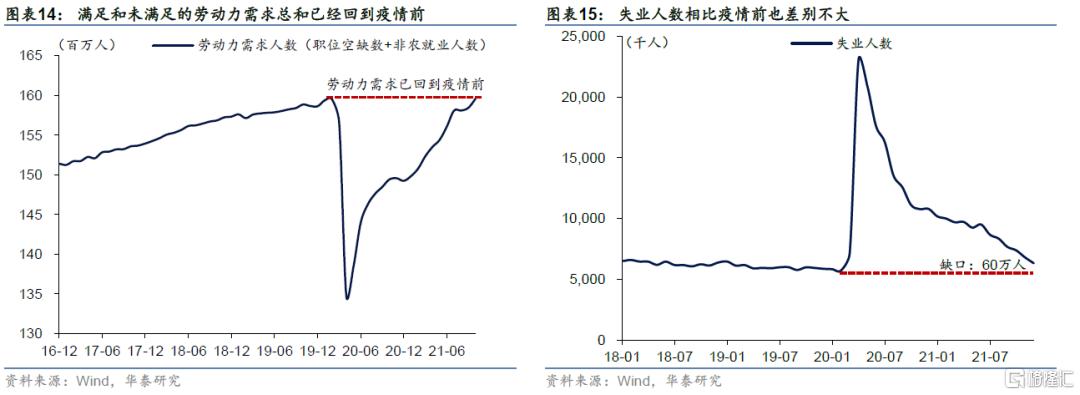

其二,疫情冲击没有带来明显的资产负债表衰退,在美国“与疫情共存”的防疫政策下,对经济活动等的影响较小,经济恢复速度较快;

其三,市场对劳动力的需求其实已经基本恢复,如果使用非农就业人数(已被满足的劳动力需求)和职位空缺数(未被满足的劳动力需求)求和衡量劳动力需求,这一指标已回到疫情前的水平;家庭调查的失业人数则仅与疫情前存在60万人的缺口。

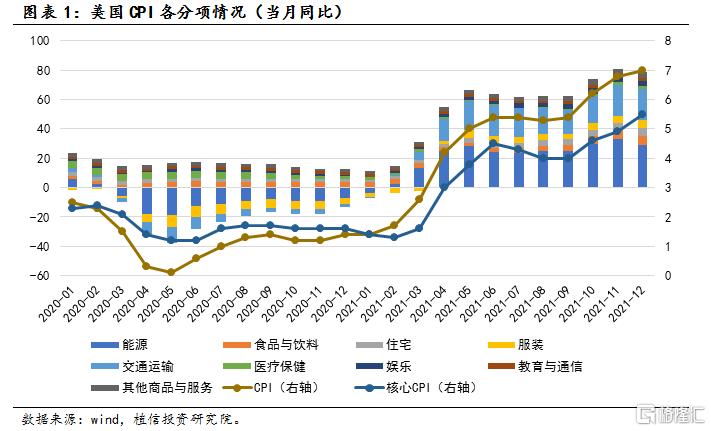

通胀方面,当前美国通胀已经呈现出越来越多的内生化和持续化迹象。后续美国通胀的压力将逐渐由商品通胀转向更有内生性的工资上涨压力、以及占比最大租金类别,结合我们自下而上的分析框架,今年底美国核心PCE同比或仍位于2.5%左右,仍不可低估2022年的通胀压力和持续性,节奏上看,高点或在今年一季度出现。

此外,宏观背景上,近期经济修复和经济数据仍然不差,仍然相对平稳的经济基本面数据至少对美联储货币政策转紧也没有形成明显制约。故总体看,由于拜登与民主党政府在中期选举背景下需要控通胀做出政绩,劳动力市场离充分就业并不远、通胀压力更为严峻,美联储政策重心转向抑制通胀既有动机也有条件,市场对于美联储的紧缩预期逐渐上修(彭博一致预期3月首次加息、三季度落地缩表),从而引导长端美债收益率和TIPS实际收益率上行。

十年美债2.0%是下一个重要关口

十年期美债收益率1.8%的位置之所以关键,就在于这既是疫情前的水平,又是去年全年的震荡区间上沿。一方面,疫情前水平不能简单类比,货币政策立场和经济环境都不同。我国2020年下半年的债市行情即表明,即使疫情并未完全退去、经济也没有完全恢复到疫情前,货币政策仍然可以更偏紧,“收益率不能高于疫情前”有刻舟求剑之嫌。疫情前美国货币政策刚经历中美多轮贸易摩擦+2019年美国短端利率市场波动的冲击,整体已经是偏松基调,疫情只是加速了美国经济基本面恶化和货币政策放松的进程。当前美国货币政策则是明显转向紧缩,经济也整体向好,由于市场往往领先经济基本面,疫情前水平对美债收益率上行空间不形成明显制约。

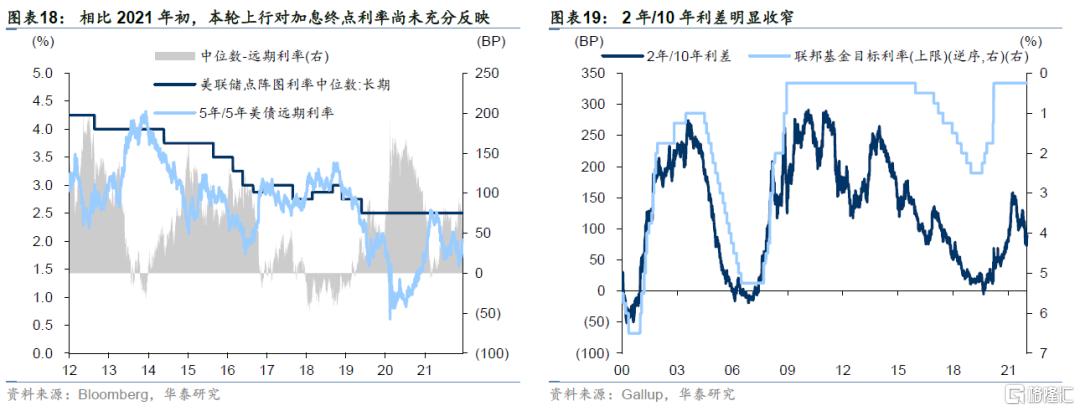

另一方面,相比去年,本轮美联储的政策转向更为彻底。我们在2021年2月24日报告《美债收益率上行,“再通胀”进行时》曾指出,当时环境是美联储尚未明确转向收紧(甚至一度还有美联储是否要采用收益率曲线控制政策的讨论,见2021年3月23日报告《收益率曲线控制的前世今生》),故虽然通胀引发美债调整,但潜在调整空间有限,主要基于两方面原因:

其一,5年/5年远期利率很难以明显高于点阵图中位数(二者分别对应市场隐含的和美联储计划的加息“终点利率”),去年初的美债调整实际是对前者大幅低于后者的修复,故修复到位则对应市场隐含的过于鸽派预期已经调整完毕,亦即短期调整的收益率高点水平;

其二,从2013年的经验来看,在美联储正式宣布转紧之前,美债的调整幅度也很难超过100BP,相较2020年末的0.8%-0.9%左右,1.8%也是相对偏极限的水平。

但反观当前,前述两个情况都已发生变化,或代表美债将继续上行,有效突破1.8%水平:

一方面,本轮美联储已经事实上快速转紧,美债收益率曲线整体上行,5年/5年远期利率相比去年初,仍然低于点阵图中位数水平,隐含仍然有调整空间;

另一方面,由于美联储政策“急转弯”,去年初在市场对收紧仍然“将信将疑”时的调整幅度就失去了参考价值,货币政策收紧状态过程中,美债收益率的上行空间也已打开。

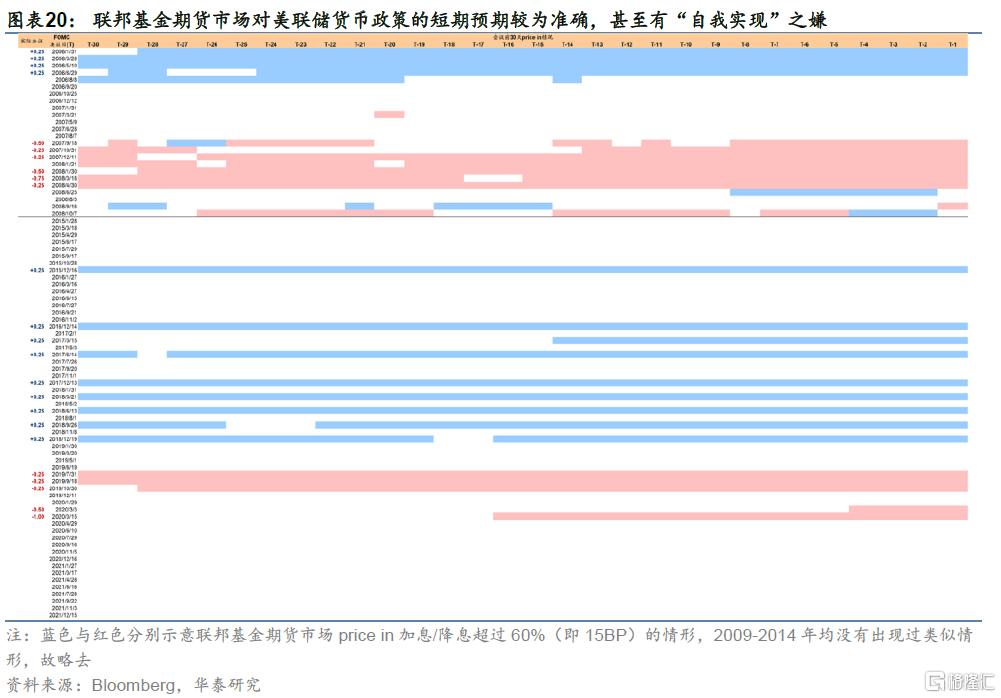

美联储货币政策收紧的节奏是影响当前美债市场的最重要因素,从美联储与市场沟通的密切程度来看,3月加息的可能性较高。虽然中期看无论是美联储点阵图还是期货市场隐含利率,对美联储加息/减息的幅度都难以做出准确预判,但至少表明了目前的整体思路与基调。更值得注意的是,如果把讨论范围聚焦到1-2个月,市场隐含利率对美联储政策取向的判断则相对清晰:历史来看,只要市场price in政策利率调整幅度在15BP以上,美联储往往会采取相应行动,很少落空。具体到当前,考虑到近期发言的各位美联储官员(鲍威尔、布雷纳德、Harker等)都在持续引导市场对3月加息的预期,实际上正式成行的可能性已经明显提升,但后续能否延续市场对“全年加4次”的预期,则需要根据基本面情况而定,相机抉择的成分更明显。在这一背景下,美债收益率短期内向上的可能性更高。

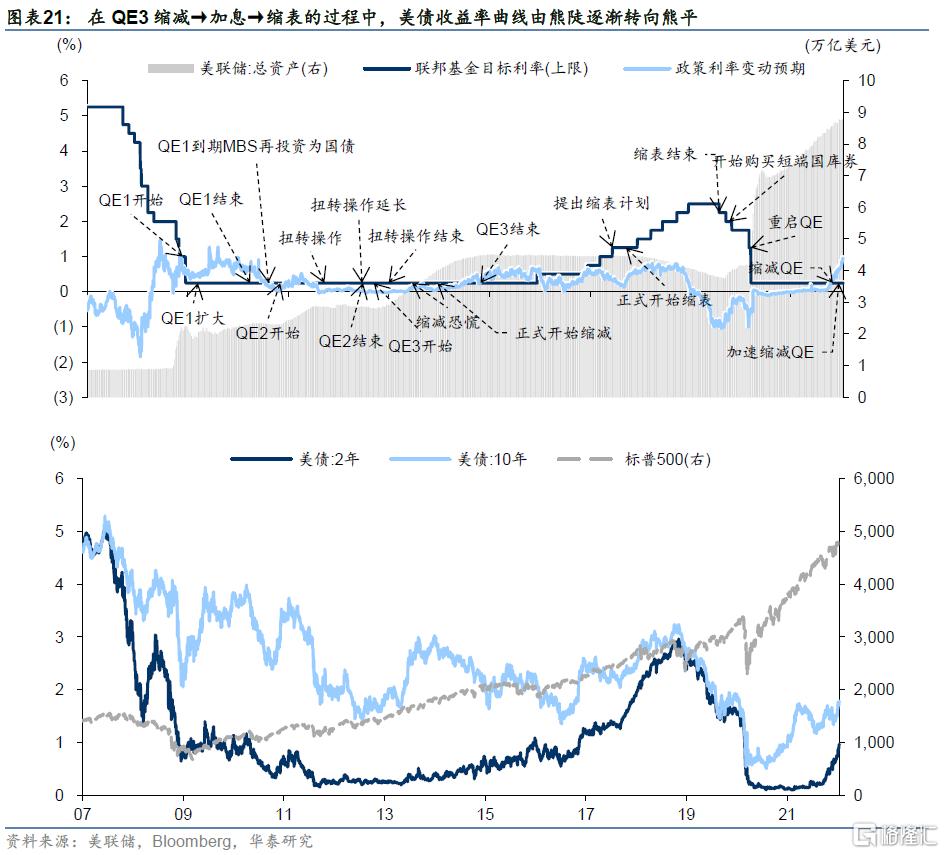

从上一轮美联储由加息到缩表的历史经验来看,美债收益率曲线或逐渐由熊陡转向熊平。在加息预期逐渐发酵过程中以熊陡为主,正式进入加息则转为熊平。所以后续曲线形态的观察就显得尤其关键:如果在加息落地过程中美债收益率曲线变平幅度不明显甚至还有所转陡,则说明市场已经在逐步开始计入缩表的预期。

后续关注:激进加息和缩表可持续吗?

从理论上看,美联储激进加息可能对基本面产生负面影响。紧缩货币政策作为逆周期政策,会抑制总需求,可能扰动后续经济修复前景,进而使得美联储无法持续加息,由此产生预期差可能加剧市场波动。一个典型的例子是,美联储在2016年初便落地加息,但因为2016年经济数据并未明显起色,叠加意大利银行危机、日央行实行负利率、英国脱欧的外部冲击,美联储继续加息步伐被迫延迟。而2019年,在美国经济复苏动能放缓、中美贸易摩擦等影响下,美联储放弃加息,转而降息以提振经济。紧缩政策会否逆转经济修复前景是其能否持续的关键。

当前,市场预期的美联储激进加息和缩表可能对后续经济修复形成一定的负面扰动,具体而言存在以下几种渠道:

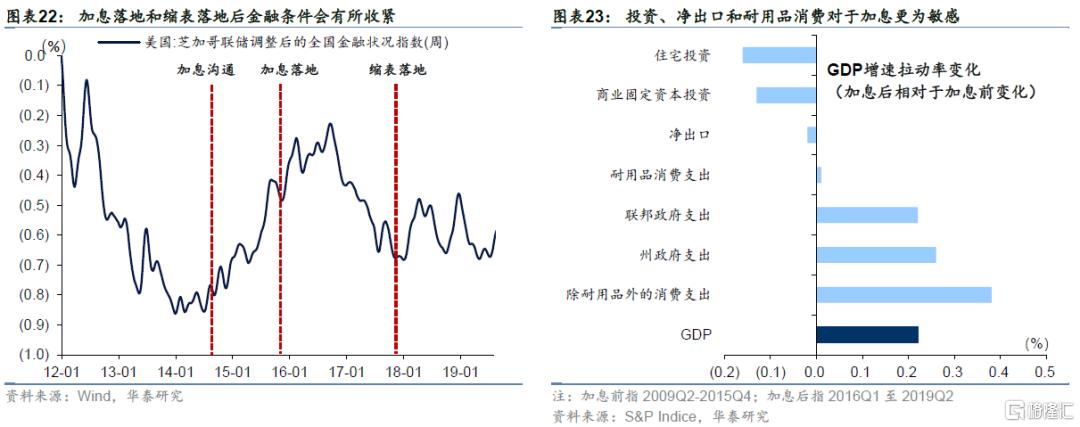

一是,加息和缩表使得金融条件收紧,进而影响消费和投资意愿。我们通过比较上一轮加息周期前后(加息前:2009Q2-2015Q4;加息后:2016Q1至2019Q2)美国GDP分项的拉动率,可以发现上一轮加息后,因为经济持续修复,GDP增速高于加息前,但住宅投资、商业投资、净出口较加息前有显著下滑,而耐用品消费支出拉动率变化跑输整体GDP增速变化,说明住宅投资、商业投资、净出口和耐用品消费等对于加息相对敏感。

而且,不同于上一次加息周期的是,当前美国的经济增长主要依靠耐用品消费、住宅投资拉动,而这些均得益于疫情后的收入效应与居家需求,这些动能可能在加息后受到更为显著的负面影响,如果其他非利率敏感的类别如果无法如期修复,总需求可能受到较大拖累。

二是,当前劳动力市场的部分需求是不稳固的,加息和缩表可能扰动劳动力市场修复。即使当前的劳动力需求已经回到疫情前,但回到疫情前的行业主要仍与疫情后的地产上行周期(建筑业)和商品消费井喷(制造业、批发零售贸易、运输仓储等)有关,其他类别的劳动力需求依然未回到疫情前,随着后续地产销售和商品消费受到常态化和紧缩政策的影响而回落,这部分的劳动力需求是不稳固的,为了抑制通胀的提前加息可能对后续劳动力市场修复存在扰动。

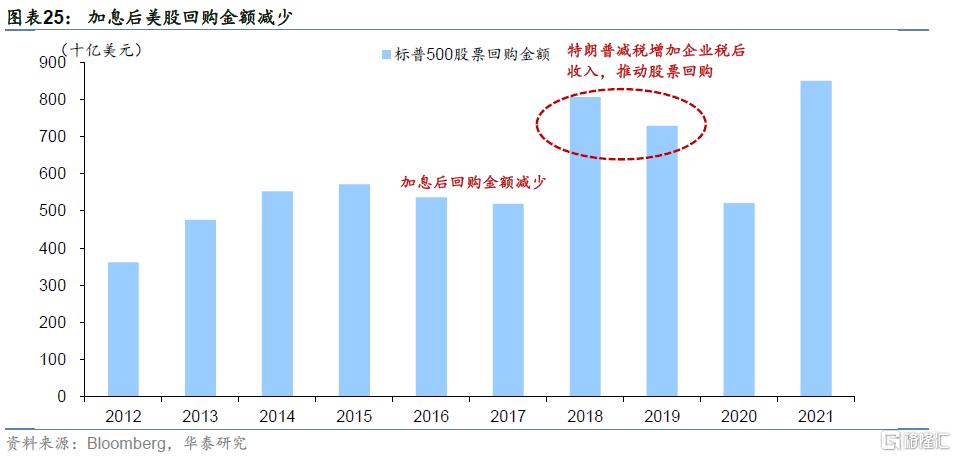

三是,加息或使得美股遭遇调整压力,通过财富效应制约需求修复。当前的消费井喷与疫情后美股上涨的财富效应不无关系。而加息后,一方面,无风险利率提高直接施压美股估值,另一方面,加息通过提高了杠杆回购的借贷成本、以及使用现金储备的机会成本,使得股票回购的成本大增,从而使得美股面临调整压力,可能会通过财富效应反噬总需求。如16年加息后,标普500回购金额连续两年减少,尽管2018-2019年股票回购金额再度扩张,但主因特朗普减税使得企业税后收入大幅提高。

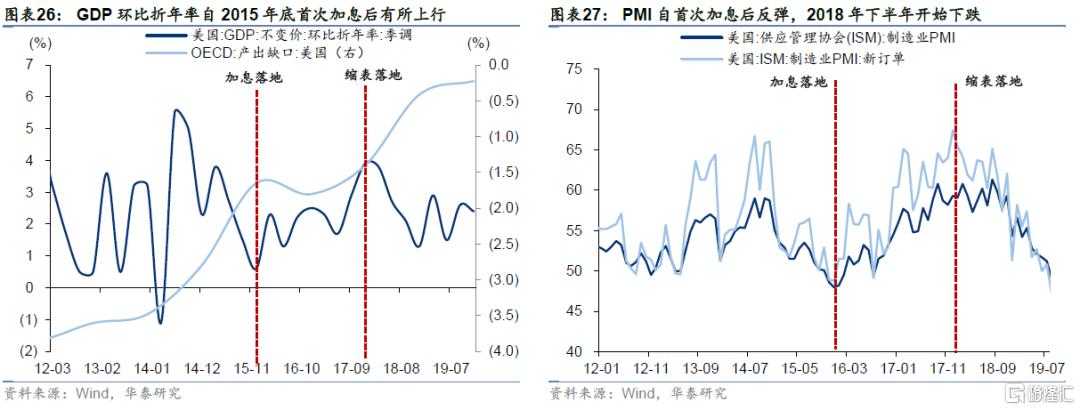

四是,财政与货币同时边际收紧,其影响预计超出上一轮紧缩周期。根据上一轮美联储货币政策正常化的经验,金融条件对基本面的影响并未充分体现。如16年加息初期,GDP环比折年率和制造业PMI持续上行,其原因主要在于存在特朗普减税等增长动能的支持。但反观本次加息周期,拜登重建更美好未来法案(BBB)在参议院受阻,后续金额可能再次大幅缩水,相比于2020-2021年推出的多轮财政刺激法案,2022年财政端的外生动能或显著收缩,缺少财政端的支持力量,总需求的回落速度可能超出上一轮紧缩周期。

综上,最近对美联储而言也是难得的收紧“窗口期”,自发动力、通胀压力、经济增长等都配合较好,预计美联储积极在3月推进加息落地、缩表讨论的可能性较大。但紧缩政策开始推进后,对美国乃至全球经济与市场的负面影响可能开始显现,美联储相机抉择的可能性或将提升。紧缩政策的后续推进节奏也可能达不到市场与美联储当前预期,带来美债收益率下行、曲线转平的机会。

对经济、市场的影响预判

市场方面,第一,美债:短期关注收益率曲线形态等是否计入缩表预期,中期关注对经济和股市的反噬效应。美债处于关键点位,目前反映的是加息预期,如果未来反映缩表预期,中短期仍存在上行压力、曲线可能熊陡。我们认为美联储快速紧缩虽不会逆转经济修复的方向,但可能使得修复斜率小幅放缓,这可能拖累首次加息落地之后的紧缩节奏,也在一定程度上抑制美债利率的上行空间。如果利率继续冲高到2%以上,对美国经济、美股的反噬作用将增大,加上美国经济和通胀在下半年大概率放缓,收益率有可能冲高回落。此外,疫情、拜登BBB法案的后续进展等外生性事件对于基本面而言仍然重要。

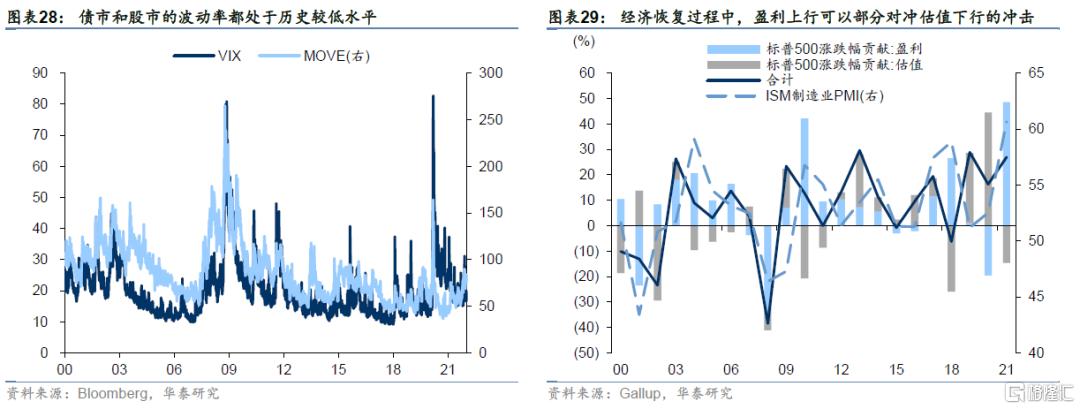

第二,美股:对美股而言,10年期美债收益率2.0%以下关注风格变化,一旦突破2.0%,市场波动可能明显上升,面临估值和盈利预期双杀压力。传统视角来看,美联储收紧流动性,风格上对美股以成长股为主的特征有压制,年初以来道指的表现强于纳指,正是对此的反映。如果美债收益率相对温和上行,各项美国经济数据并没有明显恶化,盈利增长可以部分对冲流动性减弱带来的估值压缩。但是,如果美债利率继续上行甚至突破2.0%,一方面可能带来股债再平衡的资金流,另一方面资金成本的上升也会影响公司做股份回购的动力,叠加美国经济已经处于复苏中后期,美股整体风险将增大。此外考虑到以VIX为代表的美股波动率仍位于历史较低水平,如果随货币政策收紧而反弹,整体来看市场波动或明显加大,也会压制风险偏好。

第三,美国货币政策调整、全球流动性收紧过程中往往会引发新兴市场扰动,汇率、股票等都可能受到冲击。港股作为中美两国基本面与货币政策的重叠区域,中国经济见底回升+美国货币政策由松转紧的组合不利于市场整体表现,但好在港股过去两年表现偏弱,已经计入了大部分中国经济增长走弱相关的风险,但仍要提防美股在流动性收紧下“杀估值”可能带来的调整冲击。

第四,对国内市场的影响分为三个层面:首先,美联储收紧加速或影响国内货币政策节奏,一季度是重要的宽松窗口期,一月MLF利率调降已经落地。二季度后随着美联储正式进入加息周期,货币政策将受到外部平衡制约,结合国内稳增长政策和宽信用见效等,债券仍是“短无忧,长有虑”的格局;第二,基于中美货币政策差异,人民币汇率在一季度末、二季度可能面临小幅贬值压力。不过,如果考虑扣除通胀后的实际利率利差,目前还较宽,不需要过度担忧;第三,股市风格来看,中美近期有一定的共振,美债利率上行利好大金融、价值股,国内稳增长的诉求下,政策受益的新基建、建材,以及困境反转的地产龙头等表现稍好。但是,中国稳增长的前提还是高质量发展,高景气行业如果估值调整到位,还是长期关注点。

风险提示

1、美联储货币政策加速收紧。美国通胀如果继续上行,美联储收紧可能带来美债收益率大幅上行;

2、利率上行反噬美国经济。利率上行可能反过来影响美国经济基本面,进而影响后续货币政策调整的节奏与市场表现;

3、新兴市场风险暴露。如果反作用于美国,可能延缓美联储收紧节奏;